-

军事药学是关于防治特种及常规武器伤和防治军队特殊环境引发疾病所用药物的研究、生产、储运、供应和使用的科学[1],是军事医学、药学和卫生勤务学融合交叉的学科。军事药学实践可以追溯到春秋战国时期[2],但军事药学学科的形成不过几十多年的时间。1988年德国学者Heuck主编出版的《军事药学》一书可以说标志着军事药学学科的初步形成,该书详细介绍了药材保障的组织管理、军事药学的化学技术、军事医学技术等多方面的理论和实践知识[3]。随着军事药学学科的发展,学术交流日益频繁,国际药学联合会在药学科学委员会下增设了军事与急救药学委员会[4],中国药学会也在20世纪90年代下设了军事药学专业委员会,定期召开涉及战伤救治、灾害救援等相关的药学理论与实践的学术交流活动,以此促进军事药学研究与药材保障水平。因此,对军事药学进行科学分类,确定军事药学各分支的目标、功能、作用、地位、关系,有助于提高对军事药学的认识,引导军事药学相关学科的培育、研究和实践、论证与决策,优化军事药学资源配置,促进军事药学学科的系统化发展与完善。

-

军事药学研究对象是用于防治战伤和军事特殊环境下发生的创伤和疾病的药物,是军队卫勤保障、健康服务、野战作战等能力的有力保障和物质基础。军事药学与一般药学都具有基于人的健康和疾病用药的共同特征,两者本质上具有内在一致性,从而形成了统一的药学学科。作为药学与军事学的交叉融合学科,军事药学受到军事学影响体现在军事药学的研究对象、价值取向、保障方向等方面。尽管具有如战伤救治药物、特殊环境防治药物的某些特定的军事特征,但这些特殊仍然改变不了军事药学基于人的健康与疾病用药的药学属性。因此,军事药学不是军事学的分支学科,而是药学的综合性分支学科,它是对原有的药学学科的某一方面或某一部分进行深入研究而产生的学科,针对的是战伤救治、军事特殊环境所致疾病防治药物为对象的特定药学。

-

“军事药学”是一个偏正词组,“军事”作为定语,界定了“药学”的内涵。军事实践、军事需求是军事药学的发展与进步的动力,也是区别于一般药学的重要特征。军事药学根据军事行动或作战需求,为多样化军事行动提供必要的各项卫勤物资保障。从传统意义上讲,军事药学的科研、教学、学术等活动都归入后勤范围,成为军事后勤体系的重要组成部分。但实际上与其他军用物资后勤保障特点相比较,军事药学品种复杂,精准性、时效性明显高于其他后勤物资。随着科学技术的发展,武器装备的更新和作战样式的变化,军事药学的地位和作用也日益增强。军事药学不仅仅是对战伤救治所需药品的被动药材保障,还在人机工效、神经认知、催眠促醒、健康维护等方面,具有积极主动地维持或提升作用。军事药学能力已成为战斗力要素之一,呈现出由后方阵地向战场前沿,由被动保障向主动干预的全过程、全方位、全要素的特征。

-

军事医学是研究军事活动条件下,对有生力量健康保护、伤病防治、提高作业效能的理论、技术和组织管理的特种医学[7]。而军事药学的使命是将生命科学和军事医学的技术、理论、方法转化为药品、给药技术和用药监护,从而满足军队卫勤保障的药物需求。军队特需药品是军事药学研究的对象,也是军事医学主要研究领域之一。军事药学作为军事医学共性基础学科群之一,是生命科学和军事医学学科体系重要的组成部分。随着高新技术武器装备的发展,高技术信息化局部战争条件下的致伤特点,从单因素、单途径、单处杀伤向多因素、多途径、多处杀伤方向发展,从表面和脏器损伤向细胞分子损伤发展,从硬杀伤向软杀伤发展,以及造成心理创伤和心理失能等[8]。另外,新的高效能核化生武器、高强度连续作战、恶劣的自然环境,造成的睡眠剥夺、心理应急、人机协调等问题,使得指战员心理和心理应急问题更加突出。上述军事医学需求对军事药学提出了新的更高的要求,将促进军事药学学科向更深的领域拓展。

-

通常所谓的学科是指有关高等学校或研究部门为培养高级专业人才而设立的教学科目,也就是我们通常所说国家教育部门颁布的《授予博士、硕士学科专业目录》中的二级学科。学科形成确立必须具有学科本身独有的概念内涵、理论原理、方法原则、范畴规范等学科要素,学科基本理论或规律、研究对象、研究内容、研究方法是学科形成的主要标志。军事药学是随着人类的战争产生、发展的,它与当时的军事、政治、文化、经济和科学技术息息相关。军事药学的发展历程大致可分为冷兵器时代、近代、现代三个阶段,但真正形成军事药学学科体系是近十几年来的事情,并且仍在发展完善当中。为此,讨论军事药学学科体系与分类具有重要价值与意义。

外军军事药学形成的标志是前德军1988年出版的《军事药学》专著一书,书中将军事药学定义为研究武装部队的医疗物资保障的科学,结合理论与实践,组织医疗物资的供应。与药学、军事医学有紧密的联系。研究领域包括医疗物资保障的组织管理、军用制药化学和技术以及军用医学技术,其研究内容涵盖丰富,尤其突出医疗物资的保障管理和卫勤指挥[9]。美军对军事药学学科没有明确的界定,但美军有关军队特需药品的研究与保障,随着频繁参与实战而获得军事医学快速发展的同时,军事药学方面的研究也达到了较高水平。从美军药品研究与保障分工来看,美军的军事药学包括军队特需药品的研究开发与管理、药材保障、药学人员管理等内容。

我国军事药学学科创建起源于军事需求,即核化生特种武器损伤防治药物和疟疾治疗药物的研究。特种武器损伤防治药物的研究,促进了药理学、药物化学、药剂学、药物分析学等学科专业的发展,也培养了一批军事药学基础理论扎实、研究方法适用、实践经验丰富的国内外知名的军事药学学科队伍,对军事药学学科体系的形成发展与完善起到了非常重要的作用。2003年,我国第一部《军事药学》专著出版,系统阐述军事药学学科的全貌,奠定了我国军事药学学科形成的理论基础,为军事药学学科的建设发展提供基本依据。依据我军《“十二五”军事医学重点建设学科专业领域指南》,于2012年原军事医学科学院和原第二军医大学自主设立了军事药学二级学科,成为军队“2110工程”三期军事药学军事重点学科建设的承建单位,同时,在博士、硕士专业目录中设置军事药学,开展研究生招生培养工作,逐步形成了具有中国特色的军事药学学科体系。

-

军事药学学科的形成来源于军事实践需求,各分支学科在不同历史条件下形成,因而其研究内容有所侧重。由于各分支学科发展完善的程度具有较大差异,造成军事药学学科分类呈现多元、多维、多态和复杂性特点。就目前军事药学学科分类来看,最主要是按功能作用将学科分为军事药学科技、军事药学服务、军事药学(品)监管、军事药学教育等学科[10]。但上述军事药学划分也存在着相关学科归纳不完全,分类和组织方式缺乏严密逻辑,学科间界线模糊等诸多问题。军事药学学科分类是一个重要且基本的理论问题,学术界对军事药学学科的分类划分,至今还未形成一个公认的划分框架,统一的军事药学学科分类标准尚未形成。但是,作为一个基本科学理论问题,进行努力探索并提出科学合理的解决方案,是军事药学学科建设的重要认知目标和必经的发展完善阶段。在学科分类划分研究过程中,必须秉承系统整体、发展规律、科学合理、客观标准的原则,从本学科长远发展和建设完善的角度,尽量避免主观因素对分类划分的影响,切实将军事药学学科体系分类做到尽可能科学合理。

-

军事药学是集研发、服务、监督、教育等一体的实践活动学科群,也是包含科学技术、工程制造、管理监督等要素,具有知识属性的复杂学科体系。从军事药学学科分支的地位、作用、功能、目标及其相互关系的角度进行军事药学学科特征的研究分析、归纳总结,是科学合理进行军事药学学科分类的重要思路。从军事药学研究对象、保障群体、作战能力与健康维护需求,以及军事特殊环境下特殊的技战术指标和保障方式角度,军事药学明显区别于一般药学学科。“全寿命、全维度、全过程”的军事药学保障方式,以及“生物-心理-社会医学”的综合医学模式的提出,对一般药学提出了挑战,也使得军事药学具有鲜明的军事特征。

军事药学是一门包罗自然、社会与人文科学的综合性学科。在这一综合性学科下,又包括许多不同的层级并形成体系。既有发现和认识药物现象、探索药物作用规律的基础药学学科,也有指导临床药物使用的临床药学学科;既有实现特殊环境下满足药品需求的特种药学,也有针对健康维护与战斗力提升的药学保健;既有保障药品质量的药事管理学科,也有保证药物供应的军队材供应管理学。作为药学的分支学科,军事药学也包罗了科学、技术、工程与管理等学科。同时,军事药学还涉及到社会科学、自然科学、心理科学、系统科学、文化科学、数学、军事等学科领域。军事药学学科所具有的系统化特征,其学科分类必须按照多维度进行科学分类,只有按照系统化的思想进行归纳总结,才能使得军事药学学科分类科学、客观、合理,否则分类划分易产生以偏概全的问题。为此,我们将军事药学学科分为军事药学基础学科、军事药学技术学科、军事药学工程学科、军事药学管理学科四大学科类别。

-

军事药学基础学科是依托一般药学基础理论,解决战伤与军事特殊环境药物最基本的实际问题,探索药物在机体活动和发挥作用的基本规律。军事药学基础学科,是药学科学在军事实践过程中为了解决和满足军事特殊需求问题而出现的学科。与药学科学的研究内容相比,军事药学相对较窄,与特定战伤或疾病防治药物紧密相关,往往是对战伤或特殊疾病防治药物的规律、机制进行深入分析研究。如特种武器、特殊军事环境条件下创伤防治药物的作用机制研究,这些领域一般药学涉及较少。军事药学基础学科的理论方法来源于药学科学,其为军事药学提供理论知识的同时,反过来丰富了一般药学的知识,拓展了药学的认识领域。从系统结构的角度,军事药学基础学科包括军事药物化学、军事药理学、军事药剂学、军事生药学、军事生化药学、军事药物分析学等。

-

军事药学技术学科以其应用性为学科基本特征,与军事药学基础学科区别明显。军事药学技术学科强调的是技术应用,特别是药学技术在战伤(病)救治上的军事应用,应用的针对性、目的性比较强,药学技术能否达到军事上的效果最为关键。与药学技术学相比军事药学技术学科,与特定战伤或疾病防治药物使用、应用紧密相关,往往是对战伤或特殊疾病防治药物的应用技术进行深入分析研究。如特种武器、特殊军事环境条件下治疗手段、临床规律、使用需求,以及药械合一的药学技术在军事需求中的实际应用等。军事药学技术学科包括军事药物流行病学、军事药物治疗学、军事药学工效学、军事药学信息学、军事药学心理学、军事药物装备学等。

-

军事药学工程学科具有目的明确、组织集成、层次多样、关系交错等特点,是在特定的药材保障目的驱动下,采用工程化思维方式,在军队药材保障历史实践活动中而形成。军事药学工程学科是在军事药学基础学科和军事药学技术学科的基础上建立起来,以特定的保障对象、领域为目标,解决一定范围药材保障问题而发展形成的一门学科。军事药学工程学科主要包括特种武器损伤药学(“三防”损伤药学、新概念武器损伤药学)、军兵种药学(陆军军事药学、海军军事药学、空军军事药学、火箭军军事药学)、军事特殊自然环境药学、军事作业环境药学等。

-

军事药学管理学科是系统研究军事药学管理活动的基本规律和一般方法的科学。是基于现有药材保障条件下,对军事药学资源如何进行合理优化配置,如何提高军队药材保障效率与能力的科学。随着聚焦后勤、精确后勤、即时后勤及感知与响应后勤保障理论的变革[11],军人健康管理、军事“三位一体”教育体系逐渐形成,军事药学管理学科迎来前所未有的挑战,进入一个新的蓬勃发展时期,对科学管理要求凸显。军事药学管理学科主要包括军队药材供应管理学、军事药学情报学、军队医院药事管理学、军事药学史、军事药学教育学、军队药品监管科学等。

学科分类是一个相当漫长的过程,军事药学学科作为一个系统,将处于不断发展和完善的过程当中。与其他学科相比,军事药学学科建设时间更加短暂。从系统结构的角度划分的军事药学学科体系研究也需进一步深入。无论是从思维方式、目的作用、军事需求等角度进行符合逻辑的军事药学学科体系划分,还是从教学、科研、临床等领域进行符合认知的军事药学学科体系分类,都仅仅是一种学科分类的认知方向,从整体上讲,军事药学学科体系分类还处于相对局部认识的阶段。系统结构化分析法是一种着眼于关系主体的认知思维方法,能够从全局的角度,对学科分类进行深刻全面的认识。采用任何一种军事药学学科分类方法,对于一个复杂的学科体系而言,总是会存在着一定的瑕疵。因此,加强军事药学学科体系的研究,探索更加科学合理的学科体系分类,将有助于提高军事药学学科整体认知水平、加快军事药学学科体系的发展完善。

Disciplinary system and classification of military pharmacy

-

摘要:

目的 探讨军事药学学科体系与分类。 方法 运用系统分析和系统结构化法,在对军事药学的学科定位、分类现状、分类思路和分类方法进行全面梳理、分析、归纳的基础上,描述军事药学学科体系。 结果 军事药学学科体系可划分为军事药学基础学科、军事药学技术学科、军事药学工程学科、军事药学管理学科四大类及若干小类。 结论 加强军事药学学科体系的研究将完善学科体系分类,有助于提高军事药学学科整体认知水平、推进军事药学学科的发展。 Abstract:Objective To discuss the system and classification of military pharmacy disciplines. Methods Based on the analysis and induction of the military pharmacy subject positioning, classification status, classification ideas and classification methods, the military pharmacy subject system is described with system analysis and system structured approach. Results The military pharmacy disciplinary system may be divided into four major categories: military pharmacy science, military pharmacy technology, military pharmacy engineering, and military pharmacy management, and several sub-categories. Conclusion Strengthening the research of military pharmacy disciplinary system will improve the disciplinary system classification, which will help improve the overall cognitive level of military pharmacy discipline and accelerate the development of military pharmacy disciplinary system. -

Key words:

- pharmacy /

- military medicine /

- subject system /

- discipline classification

-

肝纤维化是肝脏对慢性肝损伤的过度修复反应,是一个动态可逆的过程。阻断肝纤维化持续进展是防治肝病向肝硬化甚至肝细胞癌发展的重要策略。目前研究认为,肝星状细胞(HSCs)转化为活化的肌成纤维细胞(MFBs)是细胞外基质 (ECM)的主要来源,也是肝纤维化的主要驱动力[1]。除此之外,大量研究发现,肝巨噬细胞在肝纤维化过程中同样发挥重要作用。

1. 肝巨噬细胞

肝巨噬细胞是肝脏中一个高度异质的非实质细胞群,占肝脏细胞的10%~15%,主要由枯否细胞 (KCs) 和单核细胞衍生的各种浸润巨噬细胞 (MoMFs) 组成,具有显著异质性。巨噬细胞的异质性以多种来源、多种细胞类型特异性标志物和极化表型为特征。此外,肝巨噬细胞具有显著的可塑性,能够快速响应组织环境的变化,呈现不同的细胞表型。肝巨噬细胞被认为是肝脏抵御病原体的第一道防线,参与包括炎症反应、纤维化形成以及纤维化消退在内的肝纤维化所有阶段[2]。因此,肝内巨噬细胞是肝纤维化的核心调控者,肝纤维化治疗的重要靶细胞。

1.1 KCs

KCs是体内最大的常驻巨噬细胞群,包括卵黄囊来源的KCs和骨髓来源的KCs。KCs可以识别内源性细胞碎片和外源性病原体,感知肝脏损伤进而发生活化。因此,KCs对于肝脏稳态的维持、免疫反应的启动和肝损伤的恢复至关重要。

1.2 MoMFs

MoMFs充当免疫反应协调者并补充巨噬细胞群以维持肝脏中的稳态。在小鼠体内,MoMFs分为两个亚群:Ly6Chi和Ly6Clo单核细胞。Ly6Chi单核细胞参与炎症反应并产生促炎作用,而Ly6Clo单核细胞则具有组织修复功能。

2. 肝巨噬细胞在肝纤维化中的作用

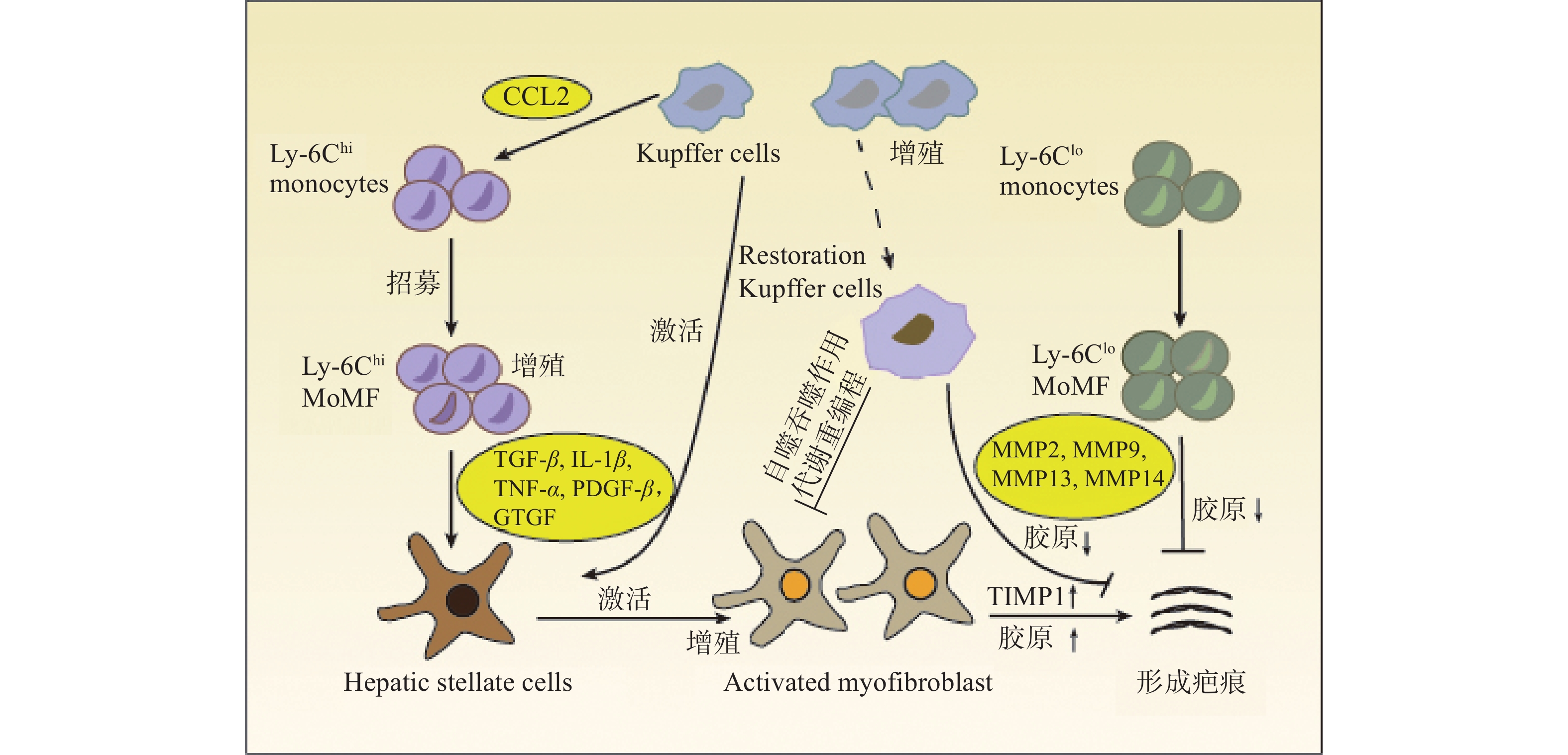

在肝损伤早期,损伤或死亡的肝细胞能够释放损伤相关分子模式 (DAMP),并与肝巨噬细胞相互作用,从而促进肝巨噬细胞的活化、极化和募集。活化的肝巨噬细胞能够分泌大量促炎因子和促纤维化细胞因子,参与炎症反应并促进HSCs的活化和纤维化应答[3](图1)。

2.1 肝巨噬细胞与HSCs的相互作用

HSCs位于肝细胞和肝窦内皮细胞之间的窦周间隙,在正常和受损的肝组织中具有不同的生理功能。正常的生理条件下,HSCs被称为静息的HSCs (qHSCs),负责储存肝脏中的维生素A。当肝损伤后,qHSCs被炎症介质激活,进而分化为 MFBs,分泌大量的ECM并产生纤维瘢痕,导致肝纤维化[4]。肝巨噬细胞能够与HSCs相互作用,重塑免疫微环境和ECM,该相互作用对于肝脏炎症应答和纤维化应答至关重要。

肝巨噬细胞能够分泌与HSCs活化有关的各种细胞因子和趋化因子,如转化生长因子β (TGF-β),肿瘤坏死因子α (TNF-α),白细胞介素1β (IL-1β) 和趋化因子配体2 (CCL2) 等。肝巨噬细胞产生的IL-1β和TNF-α能够激活NF-κB信号通路,增强MFBs的增殖[5]。激活素A (ACTA) 是TGF-β超家族成员之一,能够促进KCs中TNF-α和TGF-β1的表达,诱导HSCs转化为促纤维化表型,提高α-平滑肌肌动蛋白 (α-SMA) 表达水平和迁移能力[6]。此外,肝脏在受到丙型肝炎病毒 (HCV) 感染后,肝巨噬细胞能够分泌趋化因子配体5 (CCL5) ,引起HSCs中炎症小体和纤维化标志物α-SMA与TGF-β的激活[7]。

除细胞因子和趋化因子外,肝巨噬细胞还能够产生其他与HSCs串扰的分子。例如,MoMFs能够通过分泌颗粒蛋白激活qHSCs,促进其转化为MFBs,引起ECM的积累和肝纤维化的形成[8]。HMGB1是一种响应组织损伤而产生的DAMP,主要由肝细胞和KCs分泌,研究表明,HMGB1能够与HSCs中的晚期糖基化终末产物受体(RAGE)结合,激活pMEK1/2、pERK1/2和p-c-Jun通路,增加Ⅰ型胶原蛋白的沉积[9]。

此外,HSCs也可作用于肝巨噬细胞,影响其功能。紫藤凝集素阳性Mac-2结合蛋白 (WFA+-M2BP) 是一种肝纤维化的血清指示剂,可由HSCs分泌。据报道,WFA+-M2BP能够促进KCs表达M2BP,而KCs分泌的M2BP反过来又会进一步加强HSCs的激活。由此说明,在肝纤维化的发展过程中,巨噬细胞和HSCs之间存在正反馈调节[10]。

2.2 巨噬细胞极化

巨噬细胞具有显著的异质性,可以在不同的组织微环境中极化成不同的表型,从而发挥不同作用。通常,巨噬细胞极化的表型可以分为经典活化 (M1) 型和选择活化 (M2) 型。M2型可以进一步分为M2a、M2b、M2c和M2d亚型。

在被脂多糖 (LPS) 和干扰素-γ(IFN-γ) 刺激后,M1型巨噬细胞发生活化,分泌大量促炎细胞因子,如IL-1β、TNF-α、诱导型一氧化氮合酶 (iNOS) 等,从而发挥促炎作用。因此,M1型巨噬细胞在肝损伤起始阶段起重要作用,能够释放促炎因子,加剧炎症反应并促进肌成纤维细胞增殖,最终导致肝纤维化[11]。

M2型巨噬细胞的极化主要由白细胞介素4 (IL-4) 和白细胞介素13 (IL-13)等细胞因子诱导发生,能够分泌抗炎因子,如白细胞介素10 (IL-10) 、TGF-β、精氨酸酶1 (Arg-1) 等,具有抑制炎症、促进组织重塑、预防寄生虫感染以及调节免疫等生物学功能。在肝纤维化的发展过程中,M2型巨噬细胞产生抗炎作用,能够促进伤口的愈合和再生。然而,当肝损伤持续存在时,M2型巨噬细胞释放的TGF-β、血小板衍生生长因子 (PDGF) 、血管内皮生长因子 (VEGF) 等生长因子,会促进MFBs的增殖和活化,加重肝纤维化[12]。

调节巨噬细胞极化可以发挥抗肝纤维化作用。脯氨酸-丝氨酸-苏氨酸-磷酸酶相互作用蛋白2 (PSTPIP2) 能够调节STAT1和NF-κB信号通路,抑制M1型巨噬细胞极化,改善肝脏炎症和肝纤维化[13]。白细胞介素22 (IL-22) 能够调节STAT3、Erk、Akt信号通路的传导,促进巨噬细胞从M1型转变为M2型,从而减缓肝纤维化的进展[14]。

此外,肝巨噬细胞和其他细胞群之间的相互作用对肝巨噬细胞的表型转换也至关重要。自然杀伤 (NK) 细胞在调节巨噬细胞极化方面发挥关键作用,研究发现,DX5+NKp46+ NK细胞能够产生IFN-γ促进M1巨噬细胞极化,在预防非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 进展为肝纤维化方面发挥重要作用[15]。中性粒细胞 (PMN) 能够促进巨噬细胞转变为具有肝脏修复功能的巨噬细胞,有助于肝脏炎症和肝纤维化的自发消退[16]。

2.3 肝巨噬细胞的募集和浸润

肝巨噬细胞浸润与慢性炎症和肝纤维化密切相关。在趋化因子和相应受体的介导下,巨噬细胞能够募集到损伤部位,参与炎症和肝纤维化的发展。例如,Ly6Chi MoMFs能够依赖趋化因子受体2 (CCR2) 募集到肝损伤区域,发挥促炎和促纤维化作用。微蛋白 (PSMP) 是一种新型趋化因子,能够促进炎性巨噬细胞的浸润,分泌更多的促炎细胞因子,加剧肝纤维化应答[17]。骨髓细胞上表达的触发受体1 (TREM-1) 可促进KCs的募集和浸润以及促炎细胞因子的产生[18]。

阻碍肝巨噬细胞的浸润与募集有助于肝纤维化的消退。配对免疫球蛋白样2型受体α (PILRα) 是一种抑制性受体,主要在骨髓细胞中表达,在炎症过程中能够抑制肝巨噬细胞与PMN的浸润。研究证实,PILRα能够调节整合素信号传导,阻碍巨噬细胞迁移到受损的肝组织,从而减轻肝脏炎症并缓解肝纤维化[19]。

此外,研究还发现一种新的TREM2+ CD9+瘢痕相关巨噬细胞 (SAMacs) 亚群,其来源于MOMFs,在肝纤维化过程中表现出促纤维化表型[20],可能成为未来肝纤维化治疗的重要靶细胞。

2.4 肝巨噬细胞与肝细胞的相互作用

在肝纤维化进展中,肝细胞能够分泌一系列DAMP和细胞外囊泡 (EVs) ,可与肝巨噬细胞相互作用,诱导巨噬细胞转变为促炎表型。线粒体DNA (mtDNA) 是一种内源性DAMP,能够激活先天免疫反应[21]。肝细胞衍生的mtDNA能够激活NF-κB信号通路,诱导KCs分泌TNF-α和白细胞介素6 (IL-6) ,引起肝脏炎症和纤维化应答[22]。M1型巨噬细胞分泌的EVs能够激活肝细胞中NLRP3炎性体信号通路,而应激的肝细胞可分泌含有微小RNA-192-50 (miR-192-5p) 和血清CD40L配体 (CD40L) 的EVs,促进M1型巨噬细胞极化[23]。因此,肝细胞和巨噬细胞之间通过释放DAMP和EVs相互作用,促进了肝内炎症反应与肝纤维化进展。

2.5 肝巨噬细胞与代谢重编程

细胞代谢重编程是细胞为满足能量需求,通过改变代谢模式促进细胞增殖和生长的机制,包括糖代谢、脂代谢、氨基酸代谢等。

肝巨噬细胞的代谢重编程与巨噬细胞极化紧密联系,影响肝纤维化的进展和消退[24]。c-Rel是NF-κB转录因子家族成员之一,参与巨噬细胞代谢重编程。研究发现,c-Rel能够与6-磷酸果糖激酶-2的启动子结合,诱导巨噬细胞极化和HSCs活化,从而加重炎症反应与肝纤维化[25]。此外,肝脏中铁的代谢失调也与晚期肝纤维化有关。肝内铁的积累能够激活MiT/TFE转录因子,促进M1型巨噬细胞的活化,加重肝纤维化[26]。

膜联蛋白A5是膜联蛋白家族的成员之一,能够与M2型丙酮酸激酶(PKM2)相互作用,将肝巨噬细胞中的糖酵解转换为氧化磷酸化,促进巨噬细胞从M1型转换到M2型,从而改善炎症和肝纤维化[27]。因此,调节肝巨噬细胞的免疫代谢是肝纤维化的潜在治疗策略。

2.6 肝巨噬细胞自噬和吞噬作用

自噬是将机体中异常表达的蛋白质和受损的细胞器转移到溶酶体中进行降解,对细胞稳态的维持、细胞存活、分化和生长至关重要。大量研究证实,巨噬细胞自噬对肝脏具有保护作用。例如,KCs的自噬能够抑制细胞活性氧 (ROS) 介导的白细胞介素1α (IL-1α) 和IL-1β的分泌,从而缓解肝脏炎症和纤维化[28]。日本血吸虫卵抗原 (SEA) 诱导的巨噬细胞自噬能够抑制肝脏病理的发展[29]。白细胞介素7 (IL-7) 能够通过激活AMP活化蛋白激酶 (AMPK) 抑制SEA诱导的巨噬细胞自噬,促进炎症细胞对肝脏的浸润,增强MFBs活性,从而加重SEA感染引起的肝纤维化[30]。此外,LC3相关的吞噬作用 (LAP) 是一种非典型的自噬形式,能够将Ly6Chi MoMFs变为Ly6Clo MoMFs。研究表明,LAP可抑制全身炎症,发挥抗肝纤维化作用[31]。

吞噬作用是细胞摄取较大固体颗粒或大分子复合体的过程。肝巨噬细胞能够通过吞噬和清除肝脏中死亡的细胞调节肝脏炎症和纤维化。在肝损伤中,巨噬细胞能够吞噬坏死的肝细胞,诱导Wnt3a的表达并激活Wnt通路,从而促进肝再生。肝脏巨噬细胞的吞噬作用,减弱了受损肝细胞中线粒体衍生的DAMP的释放,从而抑制肝脏瘢痕的形成[32]。因此,调节肝巨噬细胞的自噬和吞噬功能可成为一种新的抗肝纤维化策略,值得进一步研究。

2.7 其他肝巨噬细胞在肝纤维化中的作用

除了KCs和MoMFs,其他浸润性巨噬细胞群也与肝纤维化有关。SOCS蛋白是巨噬细胞炎症活性的调节因子,在肝纤维化期间,脾巨噬细胞能够通过上调肝巨噬细胞中的SOCS3信号传导来促进CCL2的分泌,从而促进循环单核细胞的浸润,加剧肝纤维化的发展[33]。

2.8 其他机制

肝纤维化的发展与多种细胞和分子机制相关。除肝巨噬细胞外,HSCs、肝细胞、肝窦内皮细胞、胆管细胞和脾细胞也参与了肝纤维化的发展,这些细胞之间的相互作用,能够调控细胞内信号传导,从而影响肝纤维化进展和消退。此外,肝内肝窦的形成和重塑是肝纤维化的关键特征,抑制血管生成也能够减缓肝纤维化的进展。

3. 靶向肝巨噬细胞治疗肝纤维化

肝巨噬细胞在肝损伤、肝纤维化进展和消退中发挥双重作用。目前研究证实,多种药物能够通过调控肝巨噬细胞的功能发挥抗肝纤维化的作用。因此,基于巨噬细胞在肝纤维化中的作用,人们开发了相关的趋化因子抑制剂、细胞通路拮抗剂,期望为肝纤维化提供新的治疗策略。

3.1 临床前研究

3.1.1 巨噬细胞极化的调节

调节巨噬细胞极化可以治疗肝纤维化。例如,槲皮素能够调控Notch1通路,抑制M1型巨噬细胞极化,缓解炎症反应,从而抑制肝纤维化进展[34];壳寡糖能够通过调控JAK2/STAT1和JAK1/STAT6信号通路,抑制巨噬细胞极化为M1型,增加M2型巨噬细胞数量,从而发挥抗肝纤维化作用[35]。此外,研究还发现,在肝纤维化期间,脾切除能够激活ERK1/2信号通路,促进MOMFs转换为抗炎的Ly6CloMOMFs,从而减轻肝脏炎症和肝纤维化应答[36]。

3.1.2 抑制巨噬细胞的募集和浸润

抑制巨噬细胞募集和浸润有助于肝纤维化的消退。姜黄素能够通过抑制KCs的激活减少趋化因子分泌,降低Ly6ChiMOMFs的浸润,从而缓解肝纤维化[37]。鉴于CCL2/CCR2和CCL5/CCR5信号通路在巨噬细胞募集中的关键作用,人们研发出了相关的趋化因子受体拮抗剂,如CCR2拮抗剂RS102895、CCR2/CCR5双拮抗剂 (CVC) 。研究发现,在酒精性肝纤维化模型中,CVC能够明显抑制体内巨噬细胞的募集,展现出较好的的抗纤维化活性[38]。

3.1.3 诱导巨噬细胞自噬

巨噬细胞自噬是一种针对慢性肝损伤和纤维化的保护机制,通过诱导巨噬细胞自噬能够治疗肝纤维化。MJN110是一种单酰基甘油脂肪酶 (MAGL) 抑制剂,在CCl4和BDL诱导的肝纤维化模型中,MJN110的干预能够促使巨噬细胞自噬通量和自噬体生物合成增加、减少肝巨噬细胞数量,从而减缓肝纤维化进展,促进肝纤维化消退[39]。

3.2 临床研究

大多数基于肝巨噬细胞的疗法仅在肝纤维化的动物模型中进行了评估,而相关的临床研究数据较少。CVC是CCR2和CCR5双重拮抗剂,两项临床实验数据显示,CVC在伴有纤维化的NASH中具有显著的抗纤维化作用,并且耐受性良好[40]。此外,有研究人员在人体上进行了自体巨噬细胞治疗的安全性评估实验,结果表明,该疗法在肝硬化患者中是安全可行的,这为未来研究其在肝硬化和其他纤维化疾病中的疗效提供了依据[41]。

4. 结论与展望

肝纤维化是由各种病因所致慢性肝损伤的修复反应,其特征是ECM在肝内的过度沉积。鉴于肝巨噬细胞在调节肝纤维化反应中的关键作用,人们开发出了针对肝巨噬细胞治疗肝纤维化的新策略。基于抑制KCs活化的靶向疗法已被研究,这些疗法主要通过抑制细胞内炎症信号通路,如NF-κB、ASK1、JNK和p38等信号通路,从而治疗肝纤维化[42]。Loomba等人开发了Selonsertib,一种ASK1信号通路的抑制剂,研究证实,Selonsertib对肝细胞代谢和巨噬细胞活化有影响。在一项随机2期试验中,Selonsertib能够降低NASH和肝纤维化患者的肝脏中胶原蛋白含量和小叶炎症程度,并且能够改善肝细胞凋亡和坏死[43]。此外,肝纤维化治疗的重点是减少MoMFs向肝脏的募集。MoMFs向受损肝脏的募集依赖于活化的肝细胞分泌的几种趋化因子,如趋化因子配体1 (CCL1) ,CCL2,CCL5[44]。因此,调节趋化因子的信号传导也是一种治疗策略,这些疗法主要包括针对趋化因子或受体的单克隆抗体、阻止趋化因子结合的受体拮抗剂、适体分子和阻断趋化因子诱导的细胞内信号传导的小分子抑制剂等[5]。研究发现,使用CCR2敲除能够减弱小鼠MoMFs募集,抑制MFBs活化并减轻肝纤维化[45]。此外,MoMFs可分为导致肝脏损伤的Ly6Chi MOMFs和具有肝脏修复功能的Ly6Clo MOMFs。因此,另一种潜在的策略是通过将Ly6Chi MOMFs转换为Ly6Clo MOMFs来恢复正常的肝功能。研究证实,在CCl4诱导的肝纤维化模型和MCD饮食诱导的NASH模型中,CCL2抑制剂mNOX-E36能够抑制Ly6Chi MOMFs的早期流入,同时能够将Ly6Chi MOMFs转换为Ly6Clo MOMFs,促进肝纤维化的消退[46]。

尽管肝巨噬细胞在肝纤维化发病机制中的作用机制和相关治疗策略已经取得了突破性进展,然而,通过巨噬细胞靶向肝纤维化疗法仍然存在局限性。需要解决的问题如下:肝巨噬细胞的这些表型其临床意义是什么,是否有可能对肝巨噬细胞进行基因改造以解决肝纤维化,如何达到只靶向致病表型而不破坏正常的生理表型?此外,大多数关于肝巨噬细胞的作用和潜在机制的研究都是在啮齿动物模型中进行的,由于啮齿动物和人类之间的肝巨噬细胞存有差异,这些发现与人类的相关性仍需要进一步研究。

-

[1] 万新祥. 军事药学[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2003. [2] 陈晓松, 沈洪. 中国 “急救” 史论(系列)之八古代战伤救护的沿革与进展[J]. 中国急救医学, 2011, 31(10):946-949. doi: 10.3969/j.issn.1002-1949.2011.10.022 [3] HEUCK F W. Militarpharmazie[M]. Berlin: Militarverlag, 1988. [4] 蒯丽萍, 陈征宇. 国际药学联合会军事与急救药学分委会简介[J]. 药学实践杂志, 2008, 26(3):220-221. doi: 10.3969/j.issn.1006-0111.2008.03.021 [5] 秦伯益. 军事药学与现代化建设[J]. 人民军医药学专刊, 1997, 13(2):88-90. [6] 施沅坤, 王松俊. 论建设军事药学学科的必要性[J]. 军事医学, 2015, 39(1):68-70. [7] 罗长坤, 张宁. 构建适应中国特色军事变革的军事医学任职教育学科体系[J]. 高等教育研究学报, 2008, 31(2):30-32. doi: 10.3969/j.issn.1672-8874.2008.02.010 [8] 刁天喜, 刘超. 高技术局部战争条件下军事药学的发展趋势[J]. 人民军医, 2001, 44(4):190-191. doi: 10.3969/j.issn.1000-9736.2001.04.004 [9] 程天民. 军事预防医学[M]. 北京: 人民军医出版社, 2006. [10] 柴逸峰. 军事药学学科建设与发展[C]//2013年中国药学大会暨第十三届中国药师周论文集. 南宁, 2013: 88-89. [11] 李国华, 陆挺, 金鑫. 美军联合后勤保障体制及其信息系统[J]. 指挥信息系统与技术, 2017, 8(2):5-14. -

点击查看大图

点击查看大图

计量

- 文章访问数: 4335

- HTML全文浏览量: 1673

- PDF下载量: 20

- 被引次数: 0

下载:

下载:

下载:

下载: