-

积雪草酸,是一种乌苏烷型三萜化合物,是积雪草中的主要药用成分,具有保肝、抗肿瘤、改善认知、降血糖、抗炎、抗菌、护肤等药理作用[1-2]。但是积雪草酸溶解度小,口服生物利用度低,较难通过血脑屏障,使得积雪草酸的使用受到一定限制,已有研究人员对积雪草酸进行了多种化学修饰,获得了一系列不同特性的积雪草酸衍生物[1-5]。由于积雪草酸结构的特殊性,化学修饰位点较少,生物修饰是对天然药物进行结构修饰的重要方法,已有研究报道通过微生物对积雪草酸进行生物修饰[6-8]。本实验通过总状共头霉CGMCC 3.2500对积雪草酸进行结构修饰,采用高分辨质谱(HR-ESI-MS)以及多种核磁共振(NMR)波谱:氢谱(1H NMR)、碳谱(13C NMR)、1H-13C异核单量子相干谱(1H-13C HSQC)、1H-13C异核多键相关谱(1H-13C HMBC)、1H-1H 核Overhauser效应谱(1H-1H NOESY)等技术对其结构进行确证,获得了一个新的化合物,为积雪草酸的应用与开发提供参考依据。

-

总状共头霉CGMCC 3.2500(中国普通微生物菌种保藏管理中心),4 ℃斜面保藏。

-

马铃薯培养基(PDA):将200 g马铃薯去皮切块置于1000 ml蒸馏水中,煮沸1 h,用纱布过滤,加葡萄糖20.0 g,琼脂15.0 g,将滤液补足至1.0 L,分装,121 ℃、30 min灭菌后,将试管倾斜放置,冷凝后即得固体马铃薯培养基。液体培养基的制备不加琼脂,其余步骤同上。

-

DRX-600光谱仪(德国Rheinstetten公司);Agilent 6538 VAD Accurate-Mass QTOF液质联用系统(美国安捷伦);Agilent 1260高效液相色谱仪(含G1311C 1260 VL型四元泵、G1316A 1260柱温箱、G1315D 1260 VL型全波长扫描检测器、G1364C 1260 FC-AS,美国安捷伦),ZORBAX Eclipse XDB-C18色谱柱;氘代吡啶(剑桥同位素实验室);积雪草酸(广西昌洲天然药业有限公司)。

-

将已经恢复培养的菌种接种至无菌的250 ml三角瓶(装有100 ml液体培养基)中,180 r/min、27 ℃下震荡培养72 h后取出,每瓶加入500 μl的积雪草酸乙醇溶液(4 mg/ml),相同条件继续培养10 d。设两组对照,一组接种微生物后只加入等体积的乙醇溶液(无底物);另一组加入等量的底物到空白培养基中,在相同条件下培养。发酵完成后过滤菌丝体,滤液用等体积的乙酸乙酯萃取3次,菌丝体用500 ml乙酸乙酯超声提取3次,每次30 min,合并乙酸乙酯萃取液及提取液,在60 ℃下真空浓缩至小体积,薄层色谱法(TLC)比较实验组与空白组的显色斑点,以氯仿/甲醇(9∶1)为展开剂,10%的硫酸乙醇溶液显色。

-

在10个1000 ml三角瓶中(每瓶装有400 ml培养基)以2%的接种量接入已恢复培养的总状共头霉CGMCC 3.2500菌种,置恒温振荡器中,180 r/min、27 ℃培养72 h后加入200.0 mg底物积雪草酸(溶于20 ml乙醇,每瓶加入2 ml),继续培养10 d。发酵完成后过滤菌丝体,滤液用等体积的乙酸乙酯萃取3次,将乙酸乙酯萃取液置旋转蒸发仪上浓缩至小体积,干燥,分别获得转化反应提取物0.4 g;转化反应提取物经凝胶柱纯化后,用半制备型高效液相色谱仪制备,流动相:甲醇/水/甲酸(60:40:0.05,V/V/V),流速3 ml/min,检测波长:210 nm,得到化合物1(10.5 mg,转化率5.25%)。

-

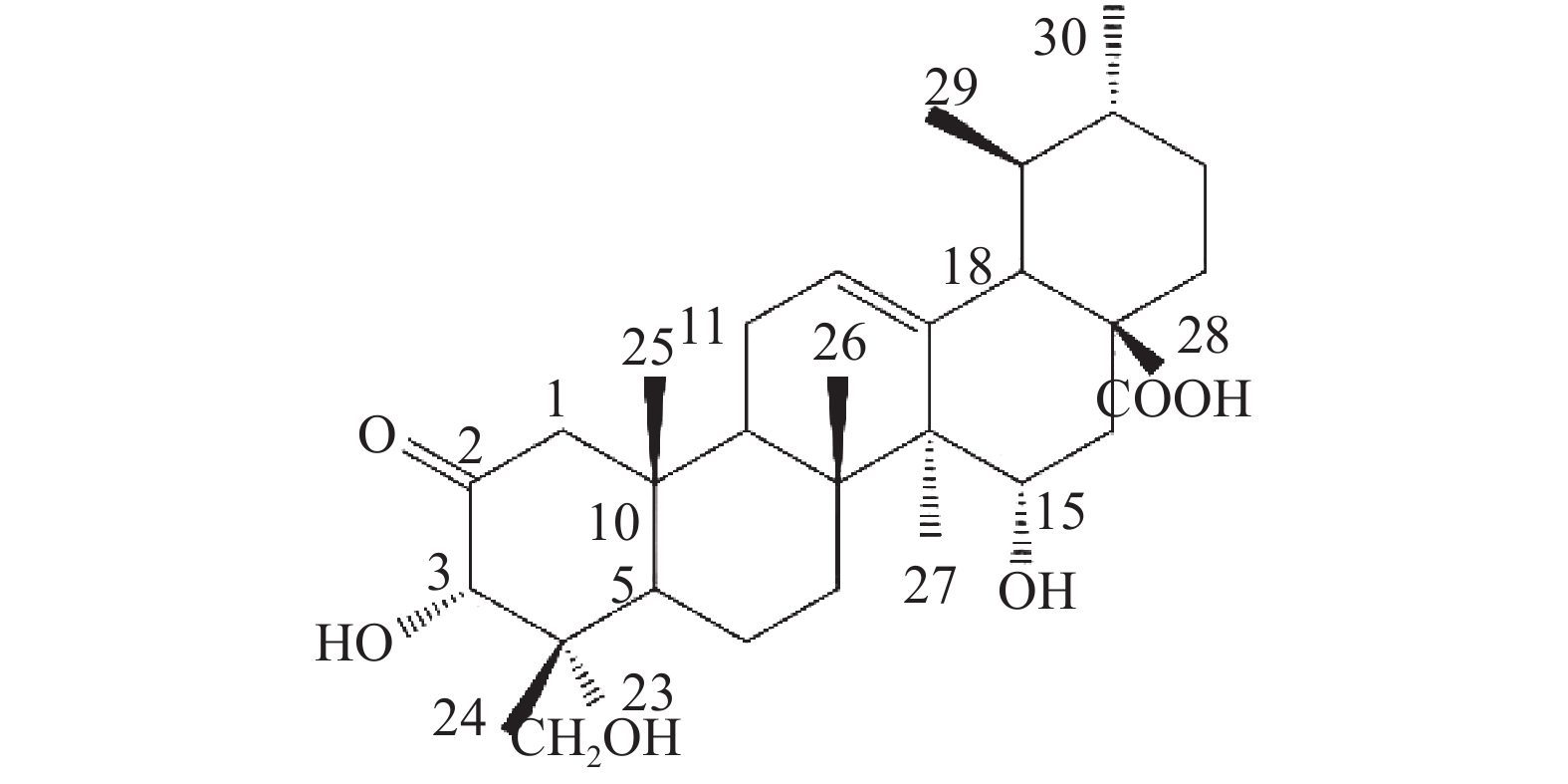

化合物1为白色固体粉末,高分辨质谱显示出[M-H]-分子离子峰m/z 501.3240,结合1H NMR谱和13C NMR谱推断确定分子式为C30H46O6。1H NMR(600 MHz, pyridine-d5)中,高场处有6组甲基氢信号δ 1.47 (3H, s)、δ 1.18 (3H, s)、δ 1.03 (3H, d, 6.6)、δ 0.98 (3H, s)、δ 0.92 (3H, d, 6.0)、δ 0.82 (3H, s);低场处有一活泼氢信号:δ 5.61 (t, 3.6),推测为双键上的氢。13C NMR谱检测结果显示两个不饱和碳原子δ 127.04和δ 140.86,一个羧基碳原子δ 180.36,一个羰基碳原子δ 213.29,综合以上信息可以推断该化合物为乌苏烷型五环三萜酸类化合物。

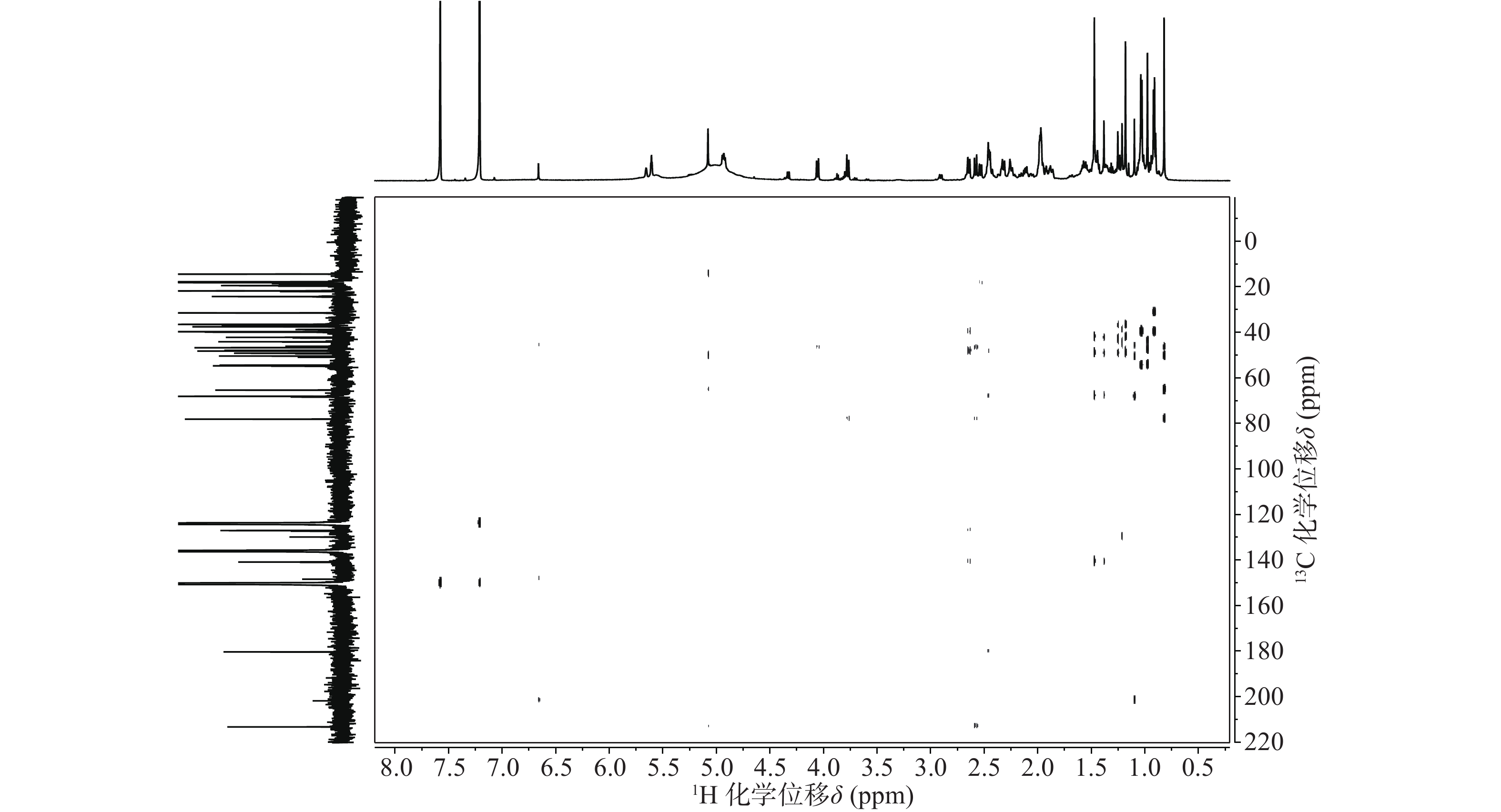

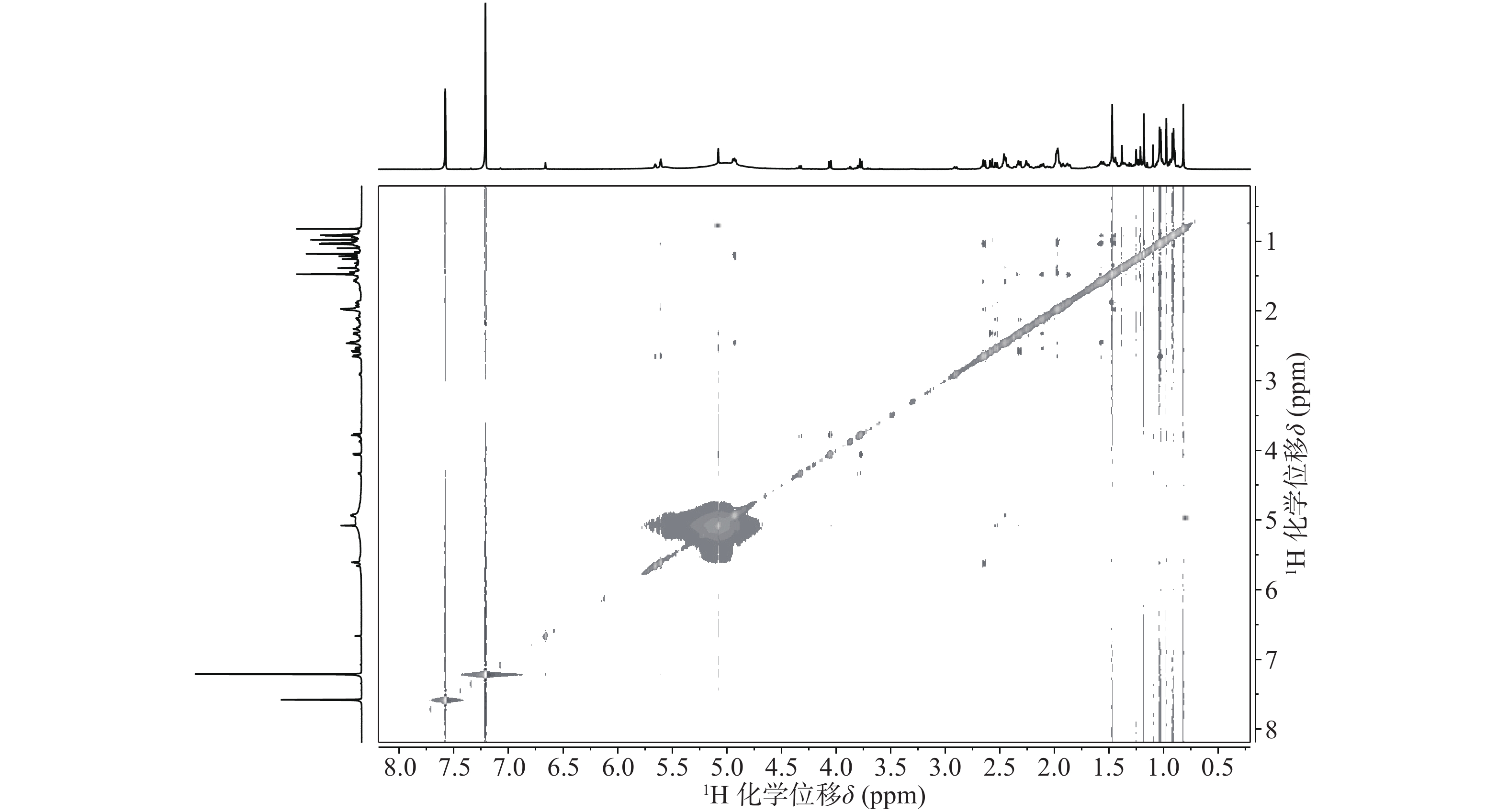

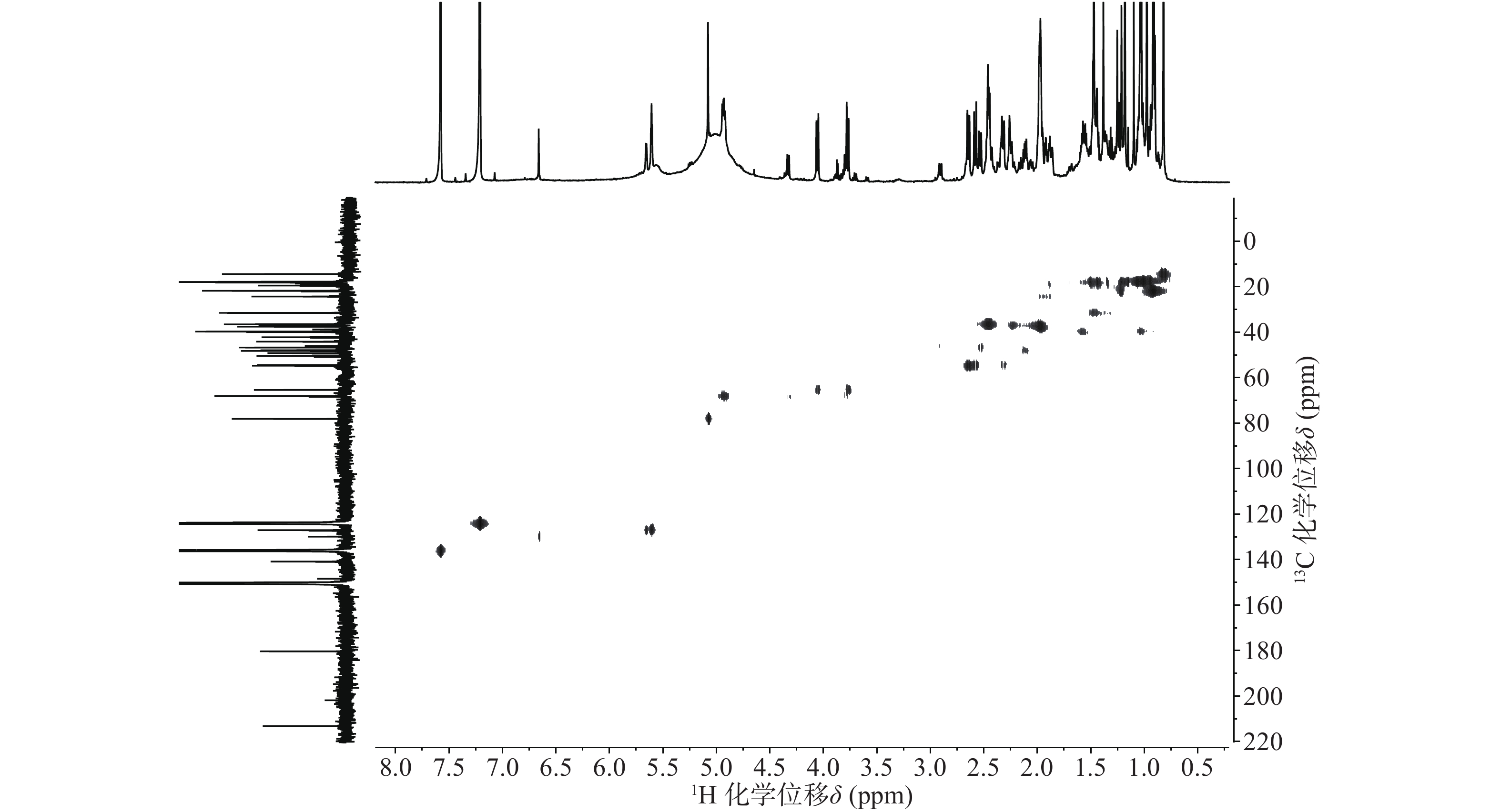

依据1H-13C HSQC谱(图1)、1H-13C HMBC谱(图2)可以对该化合物的碳氢作进一步的归属。

与底物积雪草酸比较,在13C NMR谱中,213.29 ppm出现一个羰基碳信号,该羰基碳与H-1 (δ 2.58, d, 12.0)、H-3 (δ 5.08, s) 远程相关,说明C-2位的羟基被氧化成羰基。H-3 (δ 5.08, s)和C-3 (δ 78.14)的化学位移未发生显著变化,但是在1H-1H NOESY(图3)中,可以观察到H-3 (δ 5.08, s)和H-24 (δ 0.82)之间的NOE效应,说明3位的羟基构型发生了变化,由β构型转变为α构型。

在13C NMR谱中,68.12 ppm处出现一个连氧碳信号,在1H NMR谱中,4.93 ppm(1H, dd, J=6.6, 9.6 Hz) 出现一个氢原子信号,二者在1H-13C HSQC谱中可观察到相关信号。在1H-13C HMBC谱中,可观察到H-27 (δ 1.47, s)、H-16 (δ 2.45, m)和δ 68.12的相关信号,说明15位发生了羟基化反应。同时H-15ax与H-16ax的耦合常数为9.6 Hz,确定该羟基为α型。

具体的1H NMR 和13C NMR 数据及归属见表1。

表 1 化合物1的NMR数据

位点 C H HMBC 1 54.41 2.58 (d, 12.0); 2.31 (o) 2, 3, 5, 10, 25 2 213.29 / 3 78.14 5.08 (s) 2, 23, 24, 4 4 50.42 / 5 46.73 2.53 (d, 10.8) 4, 10, 7, 25, 24 6 19.48 1.87 (m), 1.97 (m) 7 36.52 2.46 (m); 2.33 (o) 8 42.19 / 9 48.22 2.12 (m) 1, 14, 8, 26 10 44.13 / 11 24.29 1.92 (t, 4.2); 1.96 (m) 8, 9, 13, 12 12 127.04 5.61 (t, 3.6) 14 13 140.86 / 14 49.18 / 15 68.12 4.93 (dd, 9.6, 6.6) 16 36.83 2.45 (m); 2.44 (m) 15, 18, 17, 28 17 47.89 / 18 54.70 2.64 (d, 11.4) 28, 13, 12, 17, 19, 22, 29 19 39.92 1.57 (m) 20 39.71 1.55 (m) 21 31.49 1.44 (m); 1.38 (s) 22 37.55 1.98 (m); 1.99 (m) 17, 20, 21, 28 23 65.38 4.06 (d, 11.4); 3.77 (d, 11.4) 3, 4, 5 24 14.43 0.82 (s) 3, 23, 4, 5 25 18.14 0.98 (s) 1, 5, 10 26 17.91 1.18 (s) 14, 8, 7 27 18.17 1.47 (s) 13, 15, 14, 8 28 180.36 / 29 17.78 1.03 (d, 6.6) 19, 20 30 21.79 0.92 (d, 6.0) 20, 21 综上,化合物1的结构确定为2-氧-3α,15α, 23-三羟基-12-烯-28-油酸(图4)。经文献检索,未发现与该化合物结构相同的报道,确定该化合物为新化合物。

Microbial transformation of Asiatic acid by Syncephalastrum racemosum CGMCC 3.2500

-

摘要:

目的 积雪草酸是积雪草中的主要药用成分,为乌苏烷型三萜化合物,具有多种生物活性,通过对其进行结构修饰,以获得活性更好的积雪草酸类似物。 方法 使用总状共头霉CGMCC 3.2500对积雪草酸进行生物转化,通过高分辨质谱(HR-ESI-MS)、核磁共振波谱(包括1H NMR、13C NMR、1H-13C HSQC、1H-13C HMBC、1H-1H NOESY)鉴定其结构。 结果 获得一个化合物,最终确定化合物的结构为2-氧-3α, 15α, 23-三羟基-12-烯-28-油酸,该化合物为新化合物。 结论 总状共头霉CGMCC 3.2500能够对积雪草酸进行结构修饰,获得积雪草酸类似物。 Abstract:Objective Asiatic acid is the main medicinal component of aursane pentacyclic triterpene and possessed various biological activities. In order to obtain better active Asiatic acid analogues, microbial transformation was used for structural modification. Methods Asiatic acid was biotransformed by Syncephalum racemosum CGMCC 3.2500. The structure of the compound was identified by high resolution electrospray ionization mass spectroscopy (HR-ESI-MS) and nuclear magnetic resonance spectroscopy (i.e., 1H NMR、13C NMR、1H-13C HSQC、1H-13C HMBC、1H-1H NOESY). Results The structure of the compound was determined as 2-oxo-3α, 15α, 23-trihydroxyurs-12-en-28-oic acid which was a new compound. Conclusion Syncephalum racemosum CGMCC 3.2500 can modify the structure of Asiatic acid and obtain Asiatic acid analogues. -

Key words:

- asiatic acid /

- microbial transformation /

- Syncephalastrum racemosum

-

粉-液双室袋是采用特定工艺将药物和注射用溶剂独立封装在不同的两个腔室中的一种静脉注射用产品,在医护人员紧缺或战备、紧急救援等情况下,其优势突出[1]。1996年,日本研制出世界首个粉-液双室袋产品——头孢唑林钠氯化钠注射剂[2]。2015年,原中国食品药品监督管理总局出台首个《粉液双室袋产品技术审评要点》[3],国内首个粉-液双室袋产品(注射用头孢他啶/氯化钠注射液)于2019年获得药品注册批件,正式上市。粉-液双室袋因其结构上的创新,给药预处理步骤简化在使用上具有独特的优势,因此粉-液双室袋产品自上市后就受到了广泛的关注。但对于这样一个新产品,是否真正安全有效,是否具有成本-效益,与市场上正在使用的传统粉针剂相比是否具有明显的优势等问题目前均未得到解答,利益各方大都采取观望的态度。

为促进粉-液双室袋产品临床合理应用,依据国家卫健委2020年发布的《药品临床综合评价管理指南(试行)》[4],通过对文献资料进行调研,提取粉-液双室袋常用评价指标,以传统粉针产品为对照,从安全性、有效性、经济性、适宜性、可及性、创新性6个维度对粉-液双室袋产品进行综合评价。

1. 资料和方法

1.1 文献检索策略

以“双室袋” “双腔袋” “多室袋” “多腔袋” “Multi chamber bag”和“dual chamber bag”等为关键词,在中国知网、万方数据、维普、PubMed 、Web of Science等数据库中进行系统文献检索,对发表年度不设限制。表1为具体的检索式及相应检索结果。

表 1 检索式及检索结果检索条件 各数据库检索结果 中国知网 万方数据 维普 PubMed Web of Science (主题=双室袋 + 粉液双室袋)OR(主题=双腔袋)

OR(主题=多室袋)OR(主题=多腔袋)80 ((((任意字段=双室袋 OR 任意字段=粉液双室袋)OR 任意字段=多室袋)OR 任意字段=双腔袋)OR 任意字段=多腔袋) 189 主题=(双室袋)OR 主题=(粉液双室袋)OR 主题=(多室袋)

OR 主题=(双腔袋)OR 主题=(多腔袋)6740 (Multi chamber bag)OR(dual chamber bag) 42 (Multi chamber bag)OR (dual chamber bag) 166 1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①研究对象为粉-液双室袋;②内容为安全性、有效性、经济性、适用性、创新性、可及性的研究;③文献类型为随机对照试验或观察实验;④有参考价值的多室袋研究文献。

排除标准:①研究对象为液-液双室袋;②内容为生产工艺、设备、分装技术和其他无关内容;③文献类型为综述、会议论文、专利、成果;④重复文献、不可下载文献。

1.3 文献筛选和信息提取

文献由2名研究员独立、同步进行筛选。参考中国医药包装协会发布的《基础输液临床使用评估指南(试行)》[5]和国家卫健委发布的《药品临床综合评价管理指南(试行)》[4]提取文献中的可用指标。如产生争议,由课题组成员讨论决定。

2. 结果

2.1 文献检索与筛选结果

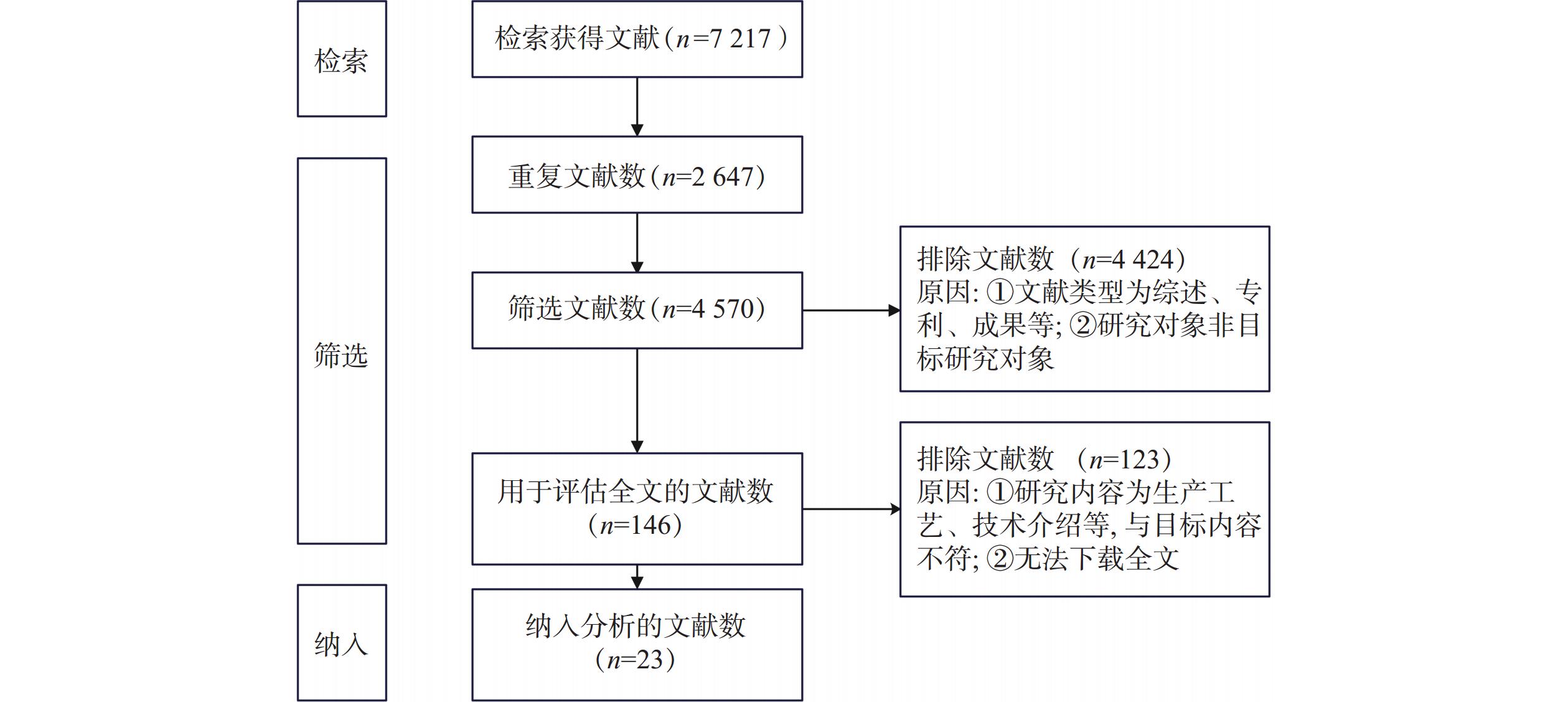

系统检索文献得

7217 篇,排除重复文献2647 篇、文献类型为综述、会议论文等4424 篇、文献内容为生产工艺和技术介绍等123篇,最终纳入分析文献23篇,其中英文文献2篇,中文文献21篇。具体筛选过程如图1。2.2 指标提取及评估结果

2.2.1 评价指标

文献中使用的评价指标涉及5个维度,经过整合、汇总,见表2。由于双室袋产品和传统粉针剂的药物成分、给药途径一致,仅包装和给药预处理存在区别,故有效性、安全性两个维度仅包括与包装和给药预处理相关的指标。其中,虽配制过程刺伤、划伤等为操作失误,但双室袋产品简化了药液配制过程,无需使用注射器辅助配制,可完全避免意外伤害,与传统粉针剂存在差异,故纳入为安全性指标。

表 2 已发表文献使用的评价指标评价维度 判别可用指标 有效性 药液稳定性、配制浓度准确性、药液残留量 安全性 不溶性微粒、刺伤划伤等意外事情发生率 经济性 配制成本a、废弃物重量、住院成本、血液感染发生率 适宜性 配制时间、平均医护人员人力占用、包装重量和

储运体积b、环境适应性、废弃物处理难易程度可及性 生产厂家数量、产品原材料供应能力、患者可负担性 a:为药液成本、配制用品以及配制人工成本的总和;b:包括药液配制过程所需用品储运体积总和,传统粉针剂产品的配制用品包括注射器、西林瓶粉针、配制用溶剂等,粉-液双室袋产品仅包括产品本身。 2.2.2 有效性

于庆坤等[6-12]研究结果显示,与传统粉针剂相比,双室袋产品的药液含量随时间变化小,配制的实际浓度更接近理论浓度,无残留药液,具体见表3和表4。

表 3 药液配置后5 h的稳定性对比[7]产品名称 不同温度时的百分含量(%) 4℃ 25℃ 非PVC粉-液双室袋产品 96.33 96.32 玻璃瓶粉针产品 95.37 95.79 2.2.3 安全性

静脉输液中的不溶性微粒会造成血栓和静脉炎[13],药典规定用于静脉注射、滴注的药品需检查不溶性微粒。双室袋法配制过程不溶性微粒无明显增加[8,10,14-15],详见表5。以18名护士为观察对象,粉针配制过程1名护士被划伤,双室袋配制过程无人员刺伤、划伤[10]。粉-液双室袋以非PVC多层共挤膜为膜材,其强光照射实验表明0.9%氯化钠、5%葡萄糖、葡萄糖氯化钠、复方氯化钠注射液与膜材相容性良好,稳定性试验表明非PVC多层共挤膜的水蒸气渗透、透光率、pH、易氧化物检测均符合规定[14,16]。

表 5 配制过程不溶性微粒比较文献作者 样品 不溶性微粒数(个/ml) ≥5 ≥8 ≥10 ≥12 ≥25 ≥100 李英等[15]a 粉针输液产品 318 66 21 6 0 0 配制增加微粒数b 285 55 15 3 0 0 双室袋输液产品 2 0 0 0 0 0 双室袋增加微粒数c 0 0 0 0 0 0 沈敏娜等[16]a 粉针输液产品 322 68 23 7 0 0 配制增加微粒数 289 55 17 5 0 0 双室袋输液产品 3 1 0 0 0 0 双室袋增加微粒数c 0 0 0 0 0 0 王宇航等[8]a 粉针输液产品 240 326.5 43 24 7 0 双室袋输液产品 240 2 0 0 0 0 罗莉等[10]d 粉针输液产品 219.52±84.73 43.93±21.68 14.93±7.96 4.05±2.60 0.01±0.04 双室袋输液产品 3.49±0.95 0.39±0.19 0.20±0.11 0.13±0.09 0.03±0.03 a:实验重复配制(均≥100份),由于数据资料不服从正态分布,选中位数表征平均水平,表中均为中位数值;b:增加微粒数=溶液微粒数−(粉体+液体),表示溶配方法增加的不溶性微粒;c:双室袋法配置的不溶性微粒增加数计算结果为负值,由于混合前为取出粉末后在非封闭的环境中进行溶解测试,而混合后则是在封闭的袋内进行开通溶解后测试,从而导致粉体检测结果高于混合液的情况出现,因此即配型双室袋法配置的不溶性微粒增加数视为零;d:本实验所取数据为不溶性微粒数范围值。 2.2.4 经济性

在纳入的双室袋产品相关经济性研究[8,17-18]中考虑到的成本指标包括配制成本(包括配制环境、设备以及环境维护费、人工成本、耗材成本)、废弃物重量,效果/效益以血液感染(BSI)为指标。采用双室袋输液,药液配制过程得到简化,一方面可节省储存场所、人工及耗材成本,一方面产生的废弃物减少,废弃物处理费会有所减少。王宇航等[8]通过计算发现按照4.82元/kg的垃圾清理费算,每年可减少废弃物处理费约7万元。此外,双室袋输液配制过程减少与空气的接触,可在一定程度上减少输液后血液感染的发生率。苗雅楠等[17]发现在

1000 例患者中,输液系统由半开放式转换为全密闭输液系统可减少172例血液感染。已上市的粉-液双室袋产品与对应的传统粉针相比,有效期相同,对于储备来说,两者轮换周期一致。2.2.5 适宜性

对于易溶于水但在水溶液中不稳定的药物一般选择制成注射用无菌粉针,此类产品在使用前需要与特定的配制用溶剂临时配制注射用溶液。与粉针剂西林瓶产品运用的药液配制方法相比,双室袋法输液预处理环节有所简化,能明显缩短药液配制时间[8,10,19],具体见表6,在医护资源匮乏(如应急医学救援)时,可减少医护人员人力的占用。此外双室袋为全密闭输液系统,对环境的耐受性强。

2.2.6 可及性

可及性包括可获得和可负担两方面的要求。双室袋产品的药液与传统粉针一致,包装材料有所不同,目前双室袋包材审批通过已登记的有15项(1项为进口),双室袋产品生产厂家超过5家,产品大都为头孢类抗感染药物,在生产供应方面,可以满足可及性的要求。此外,2022年《国家基本医疗保险药品目录》的协议期内谈判药品部分有5个粉-液双室输液产品被纳入,为医保乙类药品,可达到患者可负担的要求。

2.2.7 创新性

截止到2023年4月,与粉-液双室输液袋有关的发明专利有22项,实用新型专利89项,外观专利5项,包括生产、灌装、检漏等方面。粉-液双室袋产品能缩短配液时间,简化输液预处理过程,降低了输液对环境的要求,顺应了突发事件应急医学救援与创伤急救的需求。

3. 讨论

本研究采用系统综述的方法对现有文献信息分析提取,得到的指标可作为评价指标池的一部分,后续可用于建立粉-液双室袋产品综合评价指标体系。

粉-液双室袋产品与传统粉针药效成分、给药途径相同,我国对药品上市后包装变更无临床试验的要求[20],已发表文献中均未报告其有效性、安全性的临床结局指标,且两者仅在包材和给药预处理方面存在差异,故纳入的有效性指标只包括药物学工艺重现性,安全性指标只包括不良事件或风险的比较指标。除列出指标外,安全性评价还需考虑渗漏隐患、破损率、误配、错配发生率等。经济性评价具有时间性,存在偏倚风险,仍需对此类产品进行更为可靠的经济学研究。适用性的考查应注重产品在紧急救援使用时缩短抢救时间,节约医护资源的能力。粉-液双室袋的技术壁垒较高,可及性方面不如传统粉针剂,但符合可及性的基本要求。

粉-液双室袋属于全封闭式输液系统,无空气通路,细菌污染降低,减少了输液反应的发生[21]。药液配制时间明显缩短,提高救援成功率[22];无需临时计算溶剂用量,配制准确度高,无药液残留,且对环境、技术要求不高,降低了人工、设施及耗材成本;无需借助注射器反复穿刺橡胶塞,不溶性微粒显著减少,刺伤、划伤等意外事情可避免。虽单价高于传统粉针产品,但其在废弃物处理成本、人工成本以及输液后静脉炎发生率的减少方面展现出了一定的优势。此外国内双室袋产品的生产企业超过5家,且在原材料上摆脱了对进口的依赖,5种粉-液双室袋产品已纳入医保目录,符合可及性要求。

粉-液双室袋为新兴产品,仅有23篇符合纳入条件。外文文献较少,仅纳入2篇。因多室袋与双室袋原理一致,故将以多室袋为研究对象的文献也纳入。期待随着粉-液双室袋在我国广泛应用,未来可获得高质量、精细化的研究数据,以开展更全面、可靠的综合评价研究。

-

表 1 化合物1的NMR数据

位点 C H HMBC 1 54.41 2.58 (d, 12.0); 2.31 (o) 2, 3, 5, 10, 25 2 213.29 / 3 78.14 5.08 (s) 2, 23, 24, 4 4 50.42 / 5 46.73 2.53 (d, 10.8) 4, 10, 7, 25, 24 6 19.48 1.87 (m), 1.97 (m) 7 36.52 2.46 (m); 2.33 (o) 8 42.19 / 9 48.22 2.12 (m) 1, 14, 8, 26 10 44.13 / 11 24.29 1.92 (t, 4.2); 1.96 (m) 8, 9, 13, 12 12 127.04 5.61 (t, 3.6) 14 13 140.86 / 14 49.18 / 15 68.12 4.93 (dd, 9.6, 6.6) 16 36.83 2.45 (m); 2.44 (m) 15, 18, 17, 28 17 47.89 / 18 54.70 2.64 (d, 11.4) 28, 13, 12, 17, 19, 22, 29 19 39.92 1.57 (m) 20 39.71 1.55 (m) 21 31.49 1.44 (m); 1.38 (s) 22 37.55 1.98 (m); 1.99 (m) 17, 20, 21, 28 23 65.38 4.06 (d, 11.4); 3.77 (d, 11.4) 3, 4, 5 24 14.43 0.82 (s) 3, 23, 4, 5 25 18.14 0.98 (s) 1, 5, 10 26 17.91 1.18 (s) 14, 8, 7 27 18.17 1.47 (s) 13, 15, 14, 8 28 180.36 / 29 17.78 1.03 (d, 6.6) 19, 20 30 21.79 0.92 (d, 6.0) 20, 21 -

[1] 冯旭, 郭飞飞, 赵龙, 等. 积雪草酸药理作用及其结构修饰的研究进展[J]. 中草药, 2014, 45(07):1037-1042. [2] LV J W, SHARMA A, ZHANG T, et al. Pharmacological review on Asiatic acid and its derivatives: A potential compound[J]. SLAS Technol,2018,23(2):111-127. [3] 赖俞瑾, 王胜浩, 曾苏. 积雪草有效成分ADME的特性概述[J]. 中国现代应用药学, 2013, 30(7):805-808. [4] ZHANG L Y, CHEN J, GONG Y C, et al. Synthesis and biological evaluation of Asiatic acid derivatives as inhibitors of glycogen phosphorylases[J]. Chem Biodivers,2009,6(6):864-874. doi: 10.1002/cbdv.200800092 [5] ZHAO L X, PARK H G, JEW S S, et al. Modification of C11, C28, C2, 3, 23 or C2, 23, 28 functional groups on Asiatic acid and evaluation of hepatoprotective effects[J]. Bull Korean Chem Soc,2007,28(6):970-976. doi: 10.5012/bkcs.2007.28.6.970 [6] HE W N, DAI J G, YE M, et al. Microbial transformation of Asiatic acid by Alternaria longipes[J]. J Asian Nat Prod Res,2010,12(9):760-764. doi: 10.1080/10286020.2010.501505 [7] GUO F F, FENG X, CHU Z Y, et al. Microbial transformation of Asiatic acid[J]. J Asian Nat Prod Res,2013,15(1):15-21. doi: 10.1080/10286020.2012.741124 [8] HUANG F X, LIN X H, HE W N, et al. Two new oxidation products obtained from the biotransformation of Asiatic acid by the fungus Fusarium avenaceum AS 3.4594[J]. J Asian Nat Prod Res,2012,14(11):1039-1045. doi: 10.1080/10286020.2012.702761 [9] NAGOOR MEERAN M F, GOYAL S N, SUCHAL K, et al. Pharmacological properties, molecular mechanisms, and pharmaceutical development of Asiatic acid: a pentacyclic triterpenoid of therapeutic promise[J]. Front Pharmacol,2018,9:892. doi: 10.3389/fphar.2018.00892 [10] 王珊珊, 胡萍, 余少文. 天然产物微生物转化的研究进展[J]. 中国新药杂志, 2016, 25(01):71-75. -

下载:

下载:

下载:

下载: