-

源于药用蓝草类植物的药材统称为蓝草类药材,具有清热解毒、凉血消斑的功效。《中国药典》(2020版)中收载的蓝草类药材有大青叶、蓼大青叶、板蓝根、南板蓝根、青黛5种,其中大青叶和板蓝根基原为十字花科植物菘蓝Isatis indigotica,蓼大青叶为蓼科植物蓼蓝Polygonum tinctorium,南板蓝根为马蓝Baphicacanthus cusia,而青黛为多基原药材,包括爵床科植物马蓝、蓼科植物蓼蓝或十字花科植物菘蓝[1]。

尽管药典目前明确给出了蓝草类药材确切的基原,然而在历史时期,该类药材的基原却经历了复杂的演变历程[2-4]。蓝类药材中最早入药的蓝实主流基原为蓼科植物蓼蓝,汉代后又出现了十字花科菘蓝,唐代后基原扩展至爵床科马蓝、豆科木蓝Indigofera tinctoria、菊科植物吴蓝等,宋代出现“板蓝根”,其主流基原为马蓝,并自清代逐步被菘蓝替代,而马蓝则成为了南板蓝根的基原;大青叶历代主流基原为马鞭草科大青Clerodendrum cyrtophyllum,而自清代以来,逐步被菘蓝、蓼蓝等蓝草替代;早期青黛为外国传入的贝壳类蓝色染料,后将制作蓝淀时的染缸上浮沫称为青黛[5];之后,不同版本的《中国药典》记载了青黛的不同基原,如1963版药典记载青黛的基原为马蓝、菘蓝、木蓝、蓼蓝,1977版药典将青黛基原改为马蓝、菘蓝、蓼蓝和豆科植物野青树Indigofera suffruticosa,自1990版的药典开始,仅包括马蓝、菘蓝、蓼蓝三种。

复杂的药材基原往往导致药材市场混伪品的出现,影响临床用药的准确性。尽管蓝草类药材的药效相似,但是临床应用的侧重点却略有差异,比如大青叶长于凉血消斑,对瘟病毒盛发斑者较为适宜[6];蓼大青叶在抗病毒、抗炎作用上优于大青叶[7];板蓝根长于解毒利咽,对感冒而致咽喉肿痛、头面红肿者更为适宜;青黛长于泻肝定惊,擅长于治疗肝火犯肺咳嗽及温病抽搐[8-9]。因此,建立一套针对这类药材的鉴定标准,有助于确保临床用药的准确性。

叶片是蓝草类药材的主要入药部位。叶形、叶脉、叶表皮显微结构是开展叶片类药材分类鉴定的主要依据。然而,在药材炮制后,叶片被切段或打碎,丧失了叶形和叶脉特征,这使得叶表皮显微特征成为了鉴定上述叶类药材的主要依据。这些显微特征包括表皮细胞的形状、气孔器的类型、表皮附属物分布等特征,可为鉴定叶类药材的基原提供重要参考。

前人基于叶表皮显微特征开展了大青属内物种的叶片鉴定研究[10-11],结果显示不同物种植物叶片的显微结构具有明显差异,但蓝草类药材涉及到多个科属,只有尽量涵盖历史文献中所涉及的物种,才可为药材的准确鉴别提供更加全面的参考标准。本文系统整理了蓝草类所涉及的物种及其近缘种(隶属于3科4属,共10个物种),基于光学显微镜和扫描电子显微镜,开展上述物种叶片显微特征的观察分析,该研究将为以叶片入药的蓝草类药材准确的物种鉴定提供参考依据。

-

本文共收集10个物种(表1),菘蓝采集于北京延庆艾药园菘蓝种植基地,其余9种来自于中国科学院植物研究所国家标本馆(PE),遵守标本馆的取样规定,所有材料取自蜡叶标本台纸上粘附的小包内的叶片碎片,未对标本造成破坏。

表 1 蓝草类相关药材的取样信息(PE馆)

中文名 拉丁文 采集人 采集号 采集地 采集时间 大青 Clerodendrum cyrtophyllum 武陵队 1482 中国湖南 1988-09-29 蓼蓝 Polygonum tinctorium - 津武161 中国天津 1972-08-23 宽翅菘蓝 I. violascens N. Androssow s.n. 俄罗斯 1902-04-09 三肋菘蓝 I. costata 关克俭 582 中国新疆 1957-06-02 小果菘蓝 I. minima - F253 中国甘肃 1964-05-13 翅柄马蓝 Strobilanthes wallichii 湘西考察队 698 中国湖南 1984-09-02 曲枝假蓝 S. dalzielii K.Y. Chan 1263 中国香港 1973-10-10 球花马蓝 S. pentstemonoides 姜恕,赵从福 0351 中国西藏 1967-11-04 板蓝 S. cusia 236-6队 1419 中国福建 1974-09-12 将冰醋酸和双氧水1∶1混合,然后在50 ℃水浴中对获取的叶片碎片进行加热,在体视显微镜(Nikon SMZ1000)下分离叶片上下表皮,进而用甘油封装成临时制片,最终于光学显微镜(Leica DM4 M)和扫描电子显微镜(Hitachi S–3400N)下观察分析。表皮结构的描述采用Dilcher提出的术语体系[12]。

利用下列公式计算气孔指数(SI):SI(%)=100×SD/(ED+SD)[13],其中SD为气孔密度,即单位面积内气孔数目,ED为表皮细胞密度,即单位面积内除气孔外的其他表皮细胞数目。

-

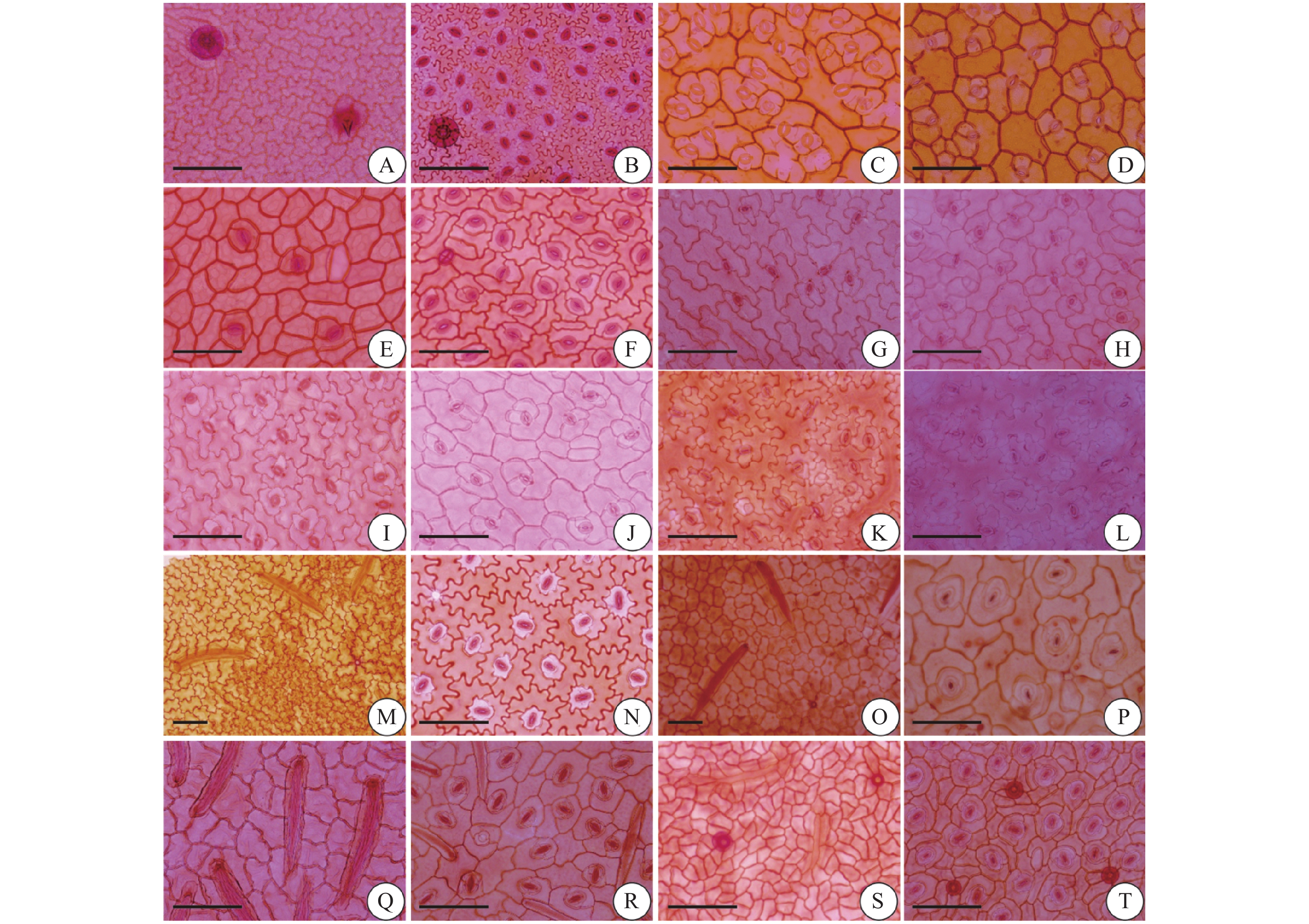

本文从表皮细胞形状、细胞垂周壁形态、气孔器类型、表皮附属物等指标对10个物种进行详细分析(表2,图1、2)。光镜下观察有利于开展植物气孔和表皮细胞分布式样以及气孔密度的分析;电镜下观察有利于进行表皮细胞附属物以及气孔副卫细胞式样的分析,分析结果表明,10个物种表皮结构特征具有显著差异。

表 2 蓝草类药材叶表皮显微特征

物种 表皮细胞 气孔器 表皮附属物 形状 垂周壁 分布位置 副卫细胞 刚毛 非腺毛/腺毛 大青 上下表皮细胞均呈不规则多边形 强烈弯曲,下表皮细胞比上表皮细胞弯曲更明显,形成“拼图状”图案 下表皮 无规则型 上下表皮均有分布,非叶脉处为圆形刚毛,叶脉上刚毛常为倒钩形 腺毛在上下表皮均有,稀疏分布 菘蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上下表皮弯曲程度一致,相对平直 上下表皮均有分布 无规则型 未发现 未发现 蓼蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮细胞较平直,下表皮细胞较弯曲,形成“拼图状”图案 上下表皮均有分布 平列型 未发现 上下表皮四细胞腺毛,三细胞非腺毛 宽翅菘蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮细胞比下表皮细胞弯曲程度更明显 上下表皮均有分布 无规则型 未发现 未发现 三肋菘蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮细胞比下表皮细胞弯曲程度更明显 上下表皮均有分布 无规则型 未发现 未发现 小果菘蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞均强烈弯曲,呈“拼图状”图案 上下表皮均有分布 无规则型 未发现 未发现 翅柄马蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞均强烈弯曲,呈“拼图状”图案 下表皮 环细胞型 未发现 多细胞非腺毛主要分布在上下表皮的叶脉处 曲枝假蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞弯曲程度基本一致 下表皮 聚环细胞型 未发现 上下表皮均有非腺毛分布 球花马蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞弯曲程度基本一致 下表皮 环细胞型 未发现 上下表皮均有腺毛和非腺毛分布 板蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞弯曲程度基本一致 下表皮 环细胞型/

聚环细胞型未发现 上下表皮均有腺毛和非腺毛分布 10个物种表皮细胞形态基本一致,均为不规则多边形,但是垂周壁的形态存在显著差异,比如大青(图1A、1B)、蓼蓝(图1E、1F)、小果菘蓝(图1K、1L)、翅柄马蓝(图1M、1N)等物种的垂周壁明显弯曲,形成典型的“拼图”图案,其他物种则相对平直,如球花马蓝(图1Q、1R)、板蓝(图1S、1T)等物种。

根据气孔的分布位置,可将10个物种分为两类,第一类为仅在下表皮分布,包括大青(图1A、1B)、翅柄马蓝(图1M、1N)、曲枝假蓝(图1O、1P)、球花马蓝(图1Q、1R)、板蓝(图1S、1T);第二类为在上下表皮均有分布,包括蓼蓝(图1E、1F)、菘蓝(图1C、1D)、宽翅菘蓝(图1G、1H)、三肋菘蓝(图1I、1J)、小果菘蓝(图1K、1L)。关于这5个物种上下表皮间气孔丰富度的差异,气孔密度和气孔指数指示了基本一致的趋势(表3),比如蓼蓝上表皮的气孔密度和气孔指数均小于下表皮。副卫细胞主要包含3种类型,平列型的物种为蓼蓝(图1E、1F、2G);无规则型的物种包括大青(图1A、1B、2D)、菘蓝(图1C、1D、2E)、宽翅菘蓝(图1G、1H、2J)、三肋菘蓝(图1I、1J、2K)和小果菘蓝(图1K、1L、2L);环细胞型或/和聚环细胞型的物种则包括翅柄马蓝(图1M、1N、2N)、曲枝假蓝(图1O、1P、2Q)、球花马蓝(图1Q、1R、2T)、板蓝(图1S、1T、2W)。

根据表皮附属物的有无,可将10个物种分为两类,第一类为具有刚毛、腺毛/非腺毛或者蜡质层等附属物的物种,包含大青(图2A-2C)、蓼蓝(图2H、2I)和马蓝属翅柄马蓝(图2M、2O)、曲枝假蓝(图2P)、球花马蓝(图2R、2S)、板蓝(图2U、2V、2X)4个物种;第二类为未观察到表皮附属物的类群,包括菘蓝属四个物种。

-

表皮细胞特征是一种重要的植物分类学指标,在实际应用中主要基于表皮细胞的形态和垂周壁的弯曲程度[14]。在本研究的所有类群中,表皮细胞均为不规则多边形,但是垂周壁的弯曲程度呈现显著差异。其中大青和蓼蓝的下表皮细胞垂周壁的弯曲程度明显高于上表皮细胞,呈现类似“拼图状”图案,这种图案在小果菘蓝和翅柄马蓝的上下表皮细胞均有呈现。宽翅菘蓝和三肋菘蓝上表皮细胞垂周壁的弯曲程度高于下表皮细胞。相比于以上类群,菘蓝、曲枝假蓝、球花马蓝和板蓝的垂周壁却相对较平直。上述结果表明表皮细胞的形态和垂周壁的弯曲程度在同属内物种间呈现不同的特征,反而在不同属物种间呈现相似的特征。因此,为准确区分这些物种,还需要结合其他的植物学性状。

气孔器是开展植物不同属以及属内种间分类研究的重要指标,主要包括气孔器分布式样、气孔数目多少以及副卫细胞类型等性状[15]。在本研究类群中,大青属和马蓝属的气孔器仅分布在下表皮,但前者的副卫细胞为为无规则型,后者则以环细胞型和聚环细胞型为主;蓼属和菘蓝属的上下表皮均有气孔器的分布,前者副卫细胞为平列型,后者为无规则型,这表明气孔器的分布位置和副卫细胞类型可将四个属区分开。

气孔密度和气孔指数可反应单位面积气孔数目的相对多少,但是气孔密度容易受到环境因素(如温度、水分等)的影响,气孔指数受这些因素的影响较小,可以更加真实地反应气孔与表皮细胞的相对多少[16-17]。大气CO2浓度是影响气孔指数的主要因素,不同植物对大气CO2波动的响应方式不同,比如随着大气CO2浓度上升,有些植物气孔指数下降,而有些植物却上升[16],所以直接对比不同植物的气孔指数的意义不大。计算上下表皮的气孔指数的比值可看出两者表皮气孔数目相对差异,具有一定的分类学价值。因此,本研究仅统计上下表皮均有气孔器分布的物种(表3)。通过计算比值,我们发现,在菘蓝属的四个物种中,宽翅菘蓝和三肋菘蓝的上表皮气孔密度低于下表皮,菘蓝上表皮气孔密度高于下表皮,而小果菘蓝上下表皮气孔参数基本一致。与菘蓝属物种明显不同的是,蓼属蓼蓝的上表皮的气孔密度和气孔指数均小于下表皮,表明了上表皮的气孔器丰富度低于下表皮的气孔器。这些数据表明不同物种上下表皮气孔对大气CO2的响应方式存在差异。

表 3 蓝草类药材叶表皮气孔参数统计*

物种 上表皮 下表皮 比值** SD SI SD SI 范围 均值 SE 范围 均值 SE 范围 均值 SE 范围 均值 SE SD SI 蓼蓝 66-91 75 3.57 0.09-0.11 0.10 0.00 322-365 339 6.30 0.19-0.21 0.20 0.00 0.22 0.5 菘蓝 239-302 280 9.06 0.24-0.28 0.26 0.01 225-247 236 3.35 0.24-0.26 0.25 0.00 1.19 1.04 宽翅菘蓝 151-203 186 7.76 0.21-0.23 0.22 0.00 239-267 251 3.86 0.21-0.22 0.22 0.00 0.74 1 小果菘蓝 231-283 252 9.28 0.23-0.26 0.24 0.00 220-278 255 8.37 0.24-0.26 0.25 0.00 0.99 0.96 三肋菘蓝 146-165 152 2.74 0.17-0.19 0.18 0.00 179-212 194 5.53 0.21-0.23 0.22 0.00 0.78 0.82 注:SD:气孔密度(mm−2);SI:气孔指数;SE:标准误差;*每个物种的气孔参数均统计了6个不同区域;**比值=上表气孔参数均值/下表皮气孔参数均值。 表皮附属物也具有一定的分类学价值[18]。在大青属中上下表皮发现有刚毛和腺毛分布,蓼属和马蓝属中上下表皮仅分布有腺毛/非腺毛,而在菘蓝属内,上下表皮均没有发现刚毛和腺毛/非腺毛的存在。

基于上述表皮细胞、气孔器及表皮附属物等分类学指标,我们发现仅靠单一指标无法将所有10个物种准确区分开,因此,在进行物种鉴定时,需要整合多个指标。在此我们建立了基于上述性状的物种分类检索表(图3),为蓝草类药材的物种鉴定提供参考依据。

该研究以蓝草类药材为例,为叶片类药材的分类鉴定提供了研究范例,尤其针对药材经过炮制后叶片为碎片的物种,这将促进临床用药的准确性。

Study on leaf epidermal microstructure of medicinal blue herbs

-

摘要:

目的 蓝草类药材复杂的基原演变历程可能导致混伪品的出现,影响临床用药的准确性。本文为叶片入药的蓝草类药材提供叶表皮显微结构鉴定依据。 方法 本研究系统整理了蓝草类药材所涉及的物种及其近缘种(4属10个物种),利用光学显微镜和扫描电子显微镜对其叶表皮显微结构进行观察分析,建立基于显微结构的物种检索表。 结果 综合气孔器分布位置、副卫细胞类型、气孔指数、气孔密度、表皮细胞垂周壁形态以及表皮附属物等特征可准确区分大青属大青,蓼属蓼蓝,菘蓝属菘蓝、宽翅菘蓝、三肋菘蓝和小果菘蓝,马蓝属翅柄马蓝、曲枝假蓝、球花马蓝和板蓝等物种。 结论 叶表皮显微特征可准确区分蓝草类叶类药材的基原。 Abstract:Objective The complex evolutionary history of the origin of medicinal blue herbs might result in the presence of adulterants, affecting the accuracy and safety of clinical medication. This study aims to provide a reference basis for the identification of medicinal blue herbs with leaves as the medicinal part, based on the leaf epidermis microstructure. Methods The species belonging to medicinal blue herbs and their close relatives (10 species from 4 genera) were systematically investigated. The leaf epidermis microstructure of these species was observed and analyzed by optical microscopy and scanning electron microscopy. A species retrieval table was established based on the microstructure characteristics. Results By combining the distribution of stomata, types of subsidiary cells, stomatal index, stomatal density, characteristics of the periclinal walls of epidermal cells, and epidermal appendages, we can accurately distinguish the species Clerodendrum cyrtophyllum, Polygonum tinctorium, Isatis indigotica, I. violascens, I. costata, I. minima, Strobilanthes wallichii, S. dalzielii, S. pentstemonoides, and S. cusia. Conclusion Microscopic characteristics of leaf epidermis can provide reference data for accurately differentiating the botanical origins of medicinal blue herbs. -

Key words:

- medicinal blue herbs /

- leaf /

- microstructure /

- species identification

-

0. 前言

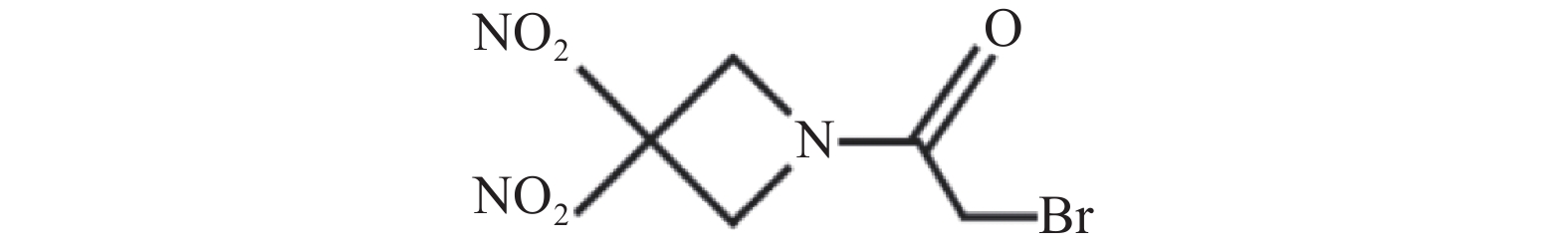

RRx-001化学名称为2-溴-1-(3, 3-二硝基氮杂环丁烷-1-基)乙烷-1-酮,结构如图1所示。RRx-001是由EpicentRx公司研发、具有首创潜质的小分子药物,经过美国食品药品监督管理局(FDA)批准,RRx-001作为孤儿药进入临床试验用于治疗小细胞癌、神经内分泌癌和胶质母细胞瘤的患者。另外,RRx-001作为放疗增敏剂也已进入临床试验。RRx-001不仅可作为单药用于临床,还可与化疗、放疗、靶向药物及其他免疫疗法联合使用[1, 2]。RRx-001具有较短的半衰期,体内代谢较快[3],临床试验采用口服给药或静脉给药[4]。作为一种新型抗肿瘤药物,RRx-001因其结构中包含的α-溴乙酰基片段,可通过双分子亲核取代反应机制与游离的巯基如还原性谷胱甘肽和血红蛋白β链上Cys93等发生选择性化学反应[5]。 RRx-001最常见的副作用是静脉输液相关疼痛,因此临床试验研究时将RRx-001与患者血液混合后给药,并且控制较慢的输注速度 [6, 7]。本文综述了RRx-001的作用机制研究最新进展,总结了近年来RRx-001临床试验的研究结果,为RRx-001进一步结构优化和临床应用研究提供了事实依据和指导方向。

1. RRx-001的作用机制研究新进展

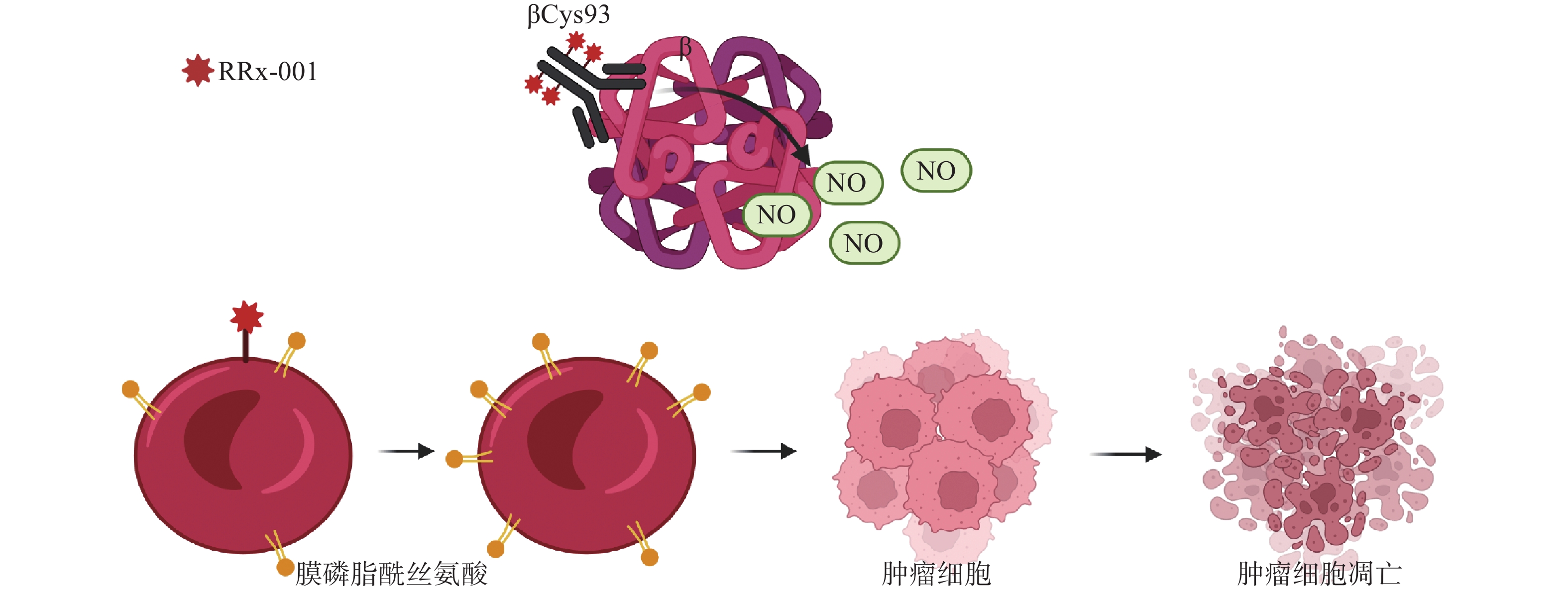

早期研究表明,RRx-001是一种NO拮抗剂,不仅可作为NO供体,而且能作为“红细胞吞噬免疫治疗剂”,可增加红细胞对肿瘤血管的依附性[8]。血红蛋白β链上的Cys93与RRx-001结合位后,释放出NO并入血。在缺氧条件下,RRx-001能增强脱氧血红蛋白亚硝酸盐还原酶的活性,使NO的生成大大增加[9]。RRx-001能选择性并不可逆地与血红蛋白β链上的Cys93结合[10],增加红细胞对内皮的黏附能力,提高红细胞膜磷脂酰丝氨酸表达量,并且可使红细胞优先定位到实体瘤 [11]。与RRx-001结合后的红细胞优先粘附在肿瘤血管内皮后,肿瘤便以“特洛伊木马”的方式内化和分解代谢,释放具有氧化还原活性的RRx-001和红细胞代谢物(图2)[12]。

此外,RRx-001是一种Myc蛋白抑制剂,通过抑制Myc可下调PD-L1的表达从而抑制免疫逃逸。研究表明,RRx-001还可作为Nrf2诱导剂发挥放化疗保护作用,Nrf2是bZip转录因子,属于调控蛋白,Nrf2能通过细胞氧化还原状态的改变而被激活,并通过上调抗氧化剂、异种生物代谢和其他细胞保护酶来恢复细胞内稳态[13]。RRx-001能促进Nrf2在人克隆结肠腺癌细胞(Caco-2细胞)核内的积累,导致血清HO-1的表达显著增加[14]。但RRx-001对Nrf2的调控具有“双刃剑”作用,Nrf2长期激活亦有促癌作用,可以诱导氧化应激,使老年人或慢性病患者OS水平升高[15]。抑制G6PD活性可能是RRx-001发挥抗肿瘤作用的另一个重要机制,研究发现,RRx-001能以浓度依赖的方式抑制G6PD [16]。作为一种有效的G6PD抑制剂,RRx-001已处于临床试验用于小细胞肺癌患者的治疗。并且,RRx-001与JQ1的联合治疗显著降低了皮下肿瘤组织中KEAP1的表达水平,通过调控KEAP1-Nrf2-G6PD轴,抑制小细胞肺癌细胞的氧化还原代谢[17]。

迄今为止,RRx-001的作用机制尚未明确。近年来研究表明,RRx-001除可能通过以上作用机制发挥抗肿瘤活性以外,还可能作为CD47小分子调节剂发挥抗肿瘤免疫活性。并且也可作为NLRP3抑制剂起到抗炎作用,进一步拓展其在抗肿瘤和抗炎药物开发的应用。

1.1 RRx-001通过调控CD47信号通路发挥抗肿瘤免疫活性

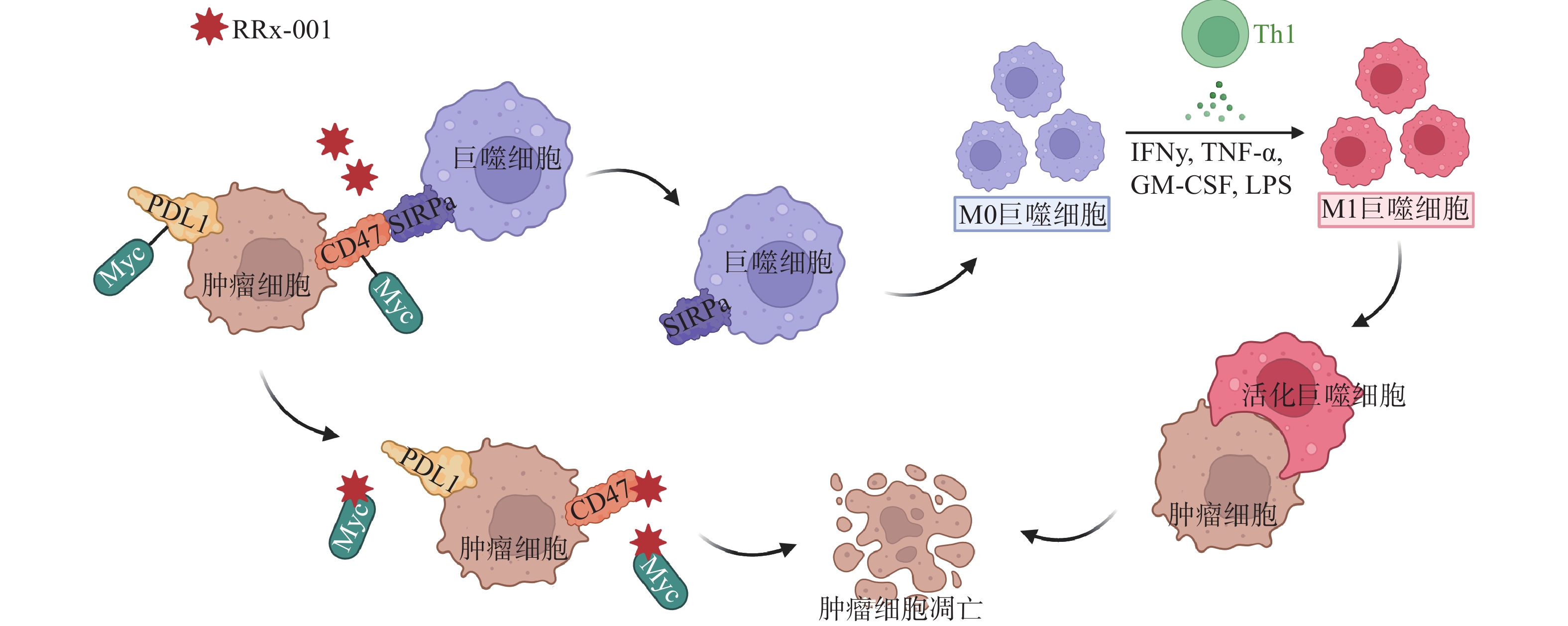

CD47是肿瘤细胞上一种广泛表达的细胞表面蛋白,能传递抗吞噬的信号从而阻止巨噬细胞介导的对肿瘤细胞的吞噬[18]。通过下调CD47的表达,可恢复巨噬细胞的作用,使巨噬细胞向M1巨噬细胞分化,刺激颗粒细胞瘤(GCT)的吞噬作用从而可达到杀灭肿瘤细胞的作用[19]。RRx-001是首个进入临床的CD47小分子调节剂,降低了肿瘤细胞和单核/巨噬细胞上CD47的表达水平,恢复了CD47-SIRPα相互作用导致的吞噬抑制功能(图3)。体内研究证实,肿瘤微环境中浸润巨噬细胞的存在是RRx-001具有抗肿瘤活性的必要条件[20]。研究表明,作为CD47小分子调节剂,RRx-001还可以与pH响应型纳米药物以及T型钙通道抑制剂联用,将药物输送到肺肿瘤中对肿瘤细胞起到杀伤作用[21]。

1.2 RRx-001通过抑制NLRP3信号通路产生抗炎作用

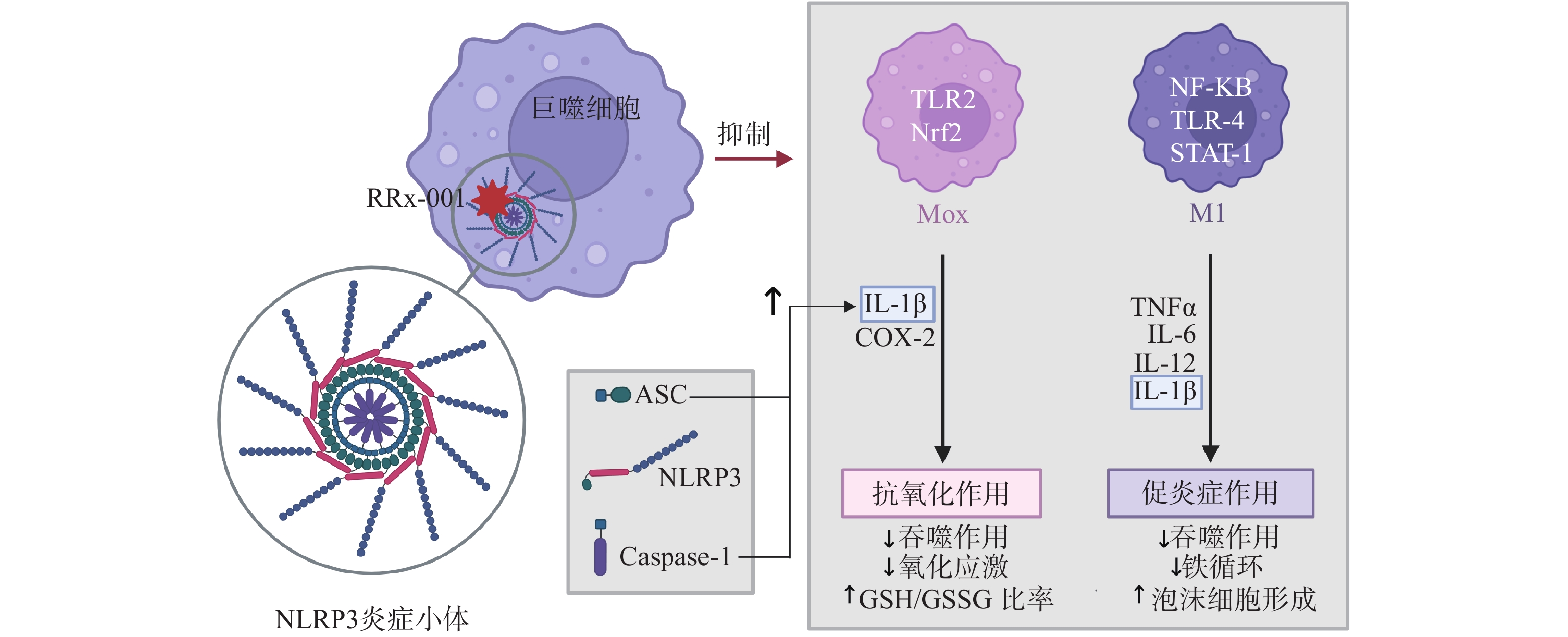

NLRP3炎症小体是固有免疫的主要组成成分之一,在机体免疫反应和炎症性疾病发生发展过程中起到了非常重要的作用,炎症小体激活的失调导致一些自身炎症性疾病如代谢综合征、2型糖尿病、阿尔兹海默病、心血管疾病、癌症等,这些疾病与较高水平的IL-1β和IL-18分泌有关[20]。RRx-001是NLRP3炎症小体的双重抑制剂,能选择性与NLRP3中心结构域的半胱氨酸结合[15],并且与NLRP3的结合能以级联的方式抑制巨噬细胞的极化,减少IL-1β的释放,阻滞增强的免疫反应和自身免疫的发生(图4)[14]。RRx-001还能剂量依赖性抑制ASC的聚合,直接抑制NEK7、NLRP3和ASC间的相互作用以及NEK7和NLRP3之间的相互作用,进而抑制NLRP3炎症小体的组装过程。[22]

2. RRx-001的临床研究进展

RRx-001的临床研究主要是以肿瘤为适应症,进展最快的已进入Ⅲ期临床试验,研究较多的为小细胞肺癌和非小细胞肺癌,其他如结直肠癌、脑转移癌等研究亦有所涉及。除肿瘤外,因发现RRx-001可作为NLRP3抑制剂,一些炎症相关和神经保护的临床试验研究也正在开展,在今年热点COVID-9领域中的研究也证明了RRx-001对于新冠肺炎导致的急性呼吸道症状可能具有治疗作用[23-25]。综述[26]总结了RRx-001的3个主要临床试验:ROCKET、G-FORCE和QUADRUPLE THREAT,本文在此基础上,对RRx-001的临床试验进行了深入系统总结(表1)。

表 1 RRx-001部分临床试验序号 名称 临床试验 临床阶段 试验时间 给药剂量 适应证 1 剂量依赖性试验 NCT01359982 Ⅰ期 2011.10至2013.03 推荐剂量16.7 mg/m2 肿瘤 2 PRIMETIME NCT02518958 Ⅰ期 2015.01至2015.11 剂量递增,最大剂量16 mg 晚期转移性癌症 3 G-FORCE-1 NCT02871843 Ⅰ期 2016.07至2018.05 推荐剂量4 mg 高级别胶质母细胞瘤 4 BRAINSTORM NCT02215512 Ⅰ/Ⅱ期 2015.02至2017.02 推荐剂量10 mg/m2 脑转移瘤全颅放疗 5 ROCKET NCT02096354 Ⅱ期 2014.06起 4 mg 三/四线转移性结直肠癌 6 QUADRUPLE THREAT NCT02489903 Ⅱ期 2015.06起 4 mg+自体静脉血12 ml 小细胞肺癌,EFGR突变的非小细胞肺癌,

高级别神经内分泌肿瘤,卵巢肿瘤7 PREVLAR NCT03515538 Ⅱ期 2018.07至2019.08 4 mg 口腔黏膜炎 8 REPLATINUM NCT03699956 Ⅲ期 2019.03起 4 mg 三线小细胞肺癌 2.1 剂量依赖性临床试验

剂量依赖性临床试验是一项较早开展,首次进入人体的开放式I期临床试验。研究评估了RRx-001的安全性、耐受性、剂量推荐和毒性反应情况。研究于2011-2013年共招募25例患者,给药剂量递增前有两周观察期,3名患者的起始剂量为10 mg/m2,剂量递增依次为 16.7、24.6、33、55 mg/m2和 83 mg/m2,每个剂量组中至少入组3名患者。治疗持续到病情进展或出现剂量依赖毒性反应或其他不良事件出现,每个治疗日都进行标准的血液检查和化学检查,同时观测治疗效果。从研究结果可以看出,RRx-001总体具有良好的耐受性,不良反应多为1~2级,主要不良反应为输液相关手臂疼痛,因而推荐每周16.7 mg/m²的剂量为Ⅱ期临床试验剂量[27]。

2.2 PRIMETIME

PRIMETIME是一项针对于晚期转移性癌症的I期先导性研究,研究采用了3+3的形式确定每个剂量水平的联合用药安全性。研究选用的给药方法是对于入选的晚期癌症患者每周使用一次递增剂量的RRx-001,同时与每隔一周3 mg/kg的纳武利尤单抗联合使用,RRx-001的最高剂量为16 mg,每6周评估一次治疗效果。由于样本量较小,研究结果暂无统计学意义,现有数据表明RRx-001参与的治疗总体耐受性良好,肿瘤相关巨噬细胞密度可能与RRx-001相关联。但是,RRx-001给药期间观察到假性进展即肿瘤先随着免疫细胞的渗透而增大,后因肿瘤细胞的清除退化趋于稳定。此项临床试验研究初步提供了RRx-001有效性的证据,以及进一步的临床研究方案依据[28]。

2.3 G-FORCE-1

G-FORCE-1是一项非随机、开放式,分为两部分的I期临床试验,研究放疗时RRx-001和替莫唑胺剂量递增或固定剂量带来的临床治疗效果。临床试验包括6组患者,所有患者均接受了总剂量60 G,30次照射。前4组患者照射期间接受每日75 mg/m2剂量的替莫唑胺和每周递增剂量的RRx-001,依次为0.5、1、2、4 mg,最多治疗6次。替莫唑胺的剂量由放疗结束6周后开始,起始剂量变为150 mg/m2,28 d为一个周期,连续治疗5个周期,如无2级以上不良反应则增加到200 mg/m2,连续治疗6个周期。第5和第6组患者则是在照射期间接受每日75 mg/m2剂量的替莫唑胺和每周固定剂量的RRx-001(4 mg),放疗结束6周后,第5组患者开始接受100 mg/m2替莫唑胺和0.5 mg RRx-001,第6组患者接受100 mg/m2替莫唑胺和4 mg RRx-001,治疗结束的标准均为病情进展或完成6个周期的治疗。结果表明,在放疗和替莫唑胺治疗方案中添加RRx-001可以增加其治疗耐受性,提高受试者生活质量。并且,降低了毒性如血液学毒性的减少、部分骨髓保护作用[29]。

2.4 BRAINSTORM

BRAINSTORM是一项单臂、多机构、开放式I/Ⅱ期临床试验,旨在研究RRx-001对于脑转移瘤患者全颅放疗的安全性和有效性。在此研究中,患者在全颅放疗前两周,每周两次,以及放疗前的第2天和第4天静脉给药RRx-001,并且在放疗疗程进行的第1、4、8、11天接受RRx-001治疗,剂量升级梯度为10、17、33、55 mg/m²。治疗期间使用磁共振对患者炉内病灶进行评估,对最佳颅内总反应率和总生存期进行计算评估。研究表明,RRx-001和全颅放疗之间具有潜在协同作用,RRx-001治疗总体耐受良好。尽管接受RRx-001治疗的患者颅内疾病控制率和仅接受全颅放疗的患者相比无统计学改善,并且总生存期也没有明显改变。但是,没有出现患者死于神经系统疾病,这一定程度上肯定了RRx-001对于脑的保护作用[30]。

2.5 ROCKET

ROCKET是一项旨在比较RRx-001 和伊立替康联合使用与瑞格菲尼单药在既往接受伊立替康治疗的三、四线结肠直肠癌患者中的安全性和有效性。34例患者以2∶1的比例接受RRx-001治疗,即RRx-001治疗组的患者先用4 mg的RRx-001作为“入门药”治疗两个月,若被认为临床适用则给予180 mg/m2的伊立替康。另一组则是患者接受160 mg瑞格菲尼,若被认为临床适用则再给予180 mg/m2的伊立替康。治疗后每周观察患者病情进展情况并计算患者的无进展生存期和总生存期。研究表明,在三、四线晚期结直肠癌的治疗中,先使用RRx-001,然后再给予伊立替康治疗可能是一种有效的治疗方案,这种方法比瑞格菲尼单药带来更好的疗效,显著改善无进展生存期和总生存期,并且毒性更低。但此研究规模较小,需要进一步扩大样本量确认RRx-001的有效性[31]。ROCKET实验后,动物实验又验证了RRx-001与瑞格菲尼联用的可能性,实验结果证明联合用药可以提升抗肿瘤活性并且减小副作用[32]。

2.6 QUADRUPLE THREAT

QUADRUPLE THREAT是一项探索性、开放式Ⅱ期临床试验,评估了既往治疗过的小细胞肺癌、EGFR突变的非小细胞肺癌、恶性程度较高神经内分泌肿瘤和卵巢癌患者使用RRx-001后再进行铂类化疗的安全性和可行性。此项研究中患者接受每周一次4 mg的RRx-001混合自身12 ml自体静脉血共同输注,这是为了减少剂量增加后导致的凝血和溶血风险。在RRx-001治疗的过程中通过影像检查评估患者的肿瘤进展状况,若出现肿瘤进展或临床恶化则使用6个周期化疗药物治疗,如给予100 mg/m2的依托泊苷或60 mg/m2的顺铂。研究结果证明,RRx-001的耐受性良好并与既往治疗过的小细胞肺癌患者中对依托泊苷和其他铂类药物的后续反应相关。临床目前的标准治疗并不有效,对于接受临床三线及以上治疗的患者,RRx-001给此类患者的后续治疗提供了可能性[33]。动物实验将RRx-001的疗效和安全性与铂类药物进行对比,结果证明RRx-001的疗效明显高于其他铂类药物略低于顺铂,但毒性明显低于顺铂,与临床结果一致[3]。

2.7 PREVLAR

PREVLAR是一项随机、无盲、开放式Ⅱa期临床试验,旨在研究RRx-001对头颈部癌症患者化放疗导致口腔黏膜炎的治疗方案安全性和有效性。在此研究中53名患者被分为4组,在以顺铂为基础的化放疗外,1~3组在开始化放疗两周前地塞米松处理后接受每周两次4 mg的RRx-001,第4组则不接受RRx-001的干预。1~3组在开始化放疗后进行不同处理,第2组在疗程的第2和第5周再接受两次4 mg的RRx-001,第3组则在疗程的前6周每周接受一次4 mg的RRx-001,第1组疗程内不接受RRx-001的干预。化放疗开始后每周对口腔黏膜炎进行两次评估,直至溃疡性口腔黏膜炎消除,此为观察结束终点。研究结果表明,接受RRx-001治疗后溃疡性口腔黏膜炎的病程缩短,严重程度和症状有明显减轻,因而体现出放疗保护作用。研究还指出RRx-001似乎不能降低放疗期间罹患溃疡性口腔黏膜炎的绝对风险,但可显著缩短其持续时间。并且,RRx-001治疗方案未见明显不良反应,耐受性良好。此研究使RRx-001获得FDA快速通道资格,可作为放疗保护剂预防或改善严重的口腔黏膜炎[15, 34]。

2.8 REPLATINUM

REPLATINUM是一项随机、开放式Ⅲ期临床试验,旨在分析RRx-001和铂类药物联合治疗与仅用铂类药物治疗三线小细胞肺癌的疗效差异。研究将患者1∶1随机分配到两组中,一组接受3周为一个周期、每周一次4 mg的RRx-001和第1~3天的依托泊苷100 mg/m2以及另一种铂类药物如顺铂60 mg/m2或卡铂治疗,若病情好转则交替使用连续两周每周一次4 mg的RRx-001和减量单药铂类药物维持治疗。另一组则仅接受21天为周期的第1~3天的依托泊苷100 mg/m2以及另一种铂类药物如顺铂60 mg/m2或卡铂治疗。治疗一个周期后通过CT评估,此后每两个治疗周期评估一次,安全性评估则贯穿整个治疗过程。目前此研究正在进行中,研究结果将揭示RRx-001对于铂类药物化疗的敏感性,以及和铂类药物交替使用的可行性和安全性[35]。

3. 展望

RRx-001作为一种首创小分子药物,主要作用机制除了NO拮抗剂、Myc抑制剂、G6PD抑制剂以及对于红细胞的作用以外,作用机制研究的热点是作为NLRP3抑制剂、Nrf2诱导剂、CD47抑制剂。目前,RRx-001已经进入了III期临床试验阶段,在此之前,I和Ⅱ期临床试验已经证实其在小细胞肺癌、结直肠癌、头颈部癌、脑转移和神经胶质瘤以及肺部炎症等的治疗效果以及放化疗的增敏和保护作用。尽管RRx-001还没有获批上市,现有临床试验一定程度上证实了RRx-001作为单药使用时以及与其他药物联用时的有效性和安全性,但仍需进一步扩大临床样本开展更大规模的临床试验证实。但是,基于现有临床数据,RRx-001有望成为治疗晚期癌症患者或是恶性程度较高癌症患者的治疗药物。

-

图 2 扫描电子显微镜下蓝草类药材的叶表皮显微特征

A-D.大青;A.上表皮圆形刚毛;B.上表皮毛基;C.下表皮倒钩形刚毛;D.下表皮气孔器;E-F.菘蓝;E.上表皮气孔器;F.表皮腊质附属物;G-I. 蓼蓝;G.上表皮气孔器;H.下表皮三细胞非腺毛;I.下表皮四细胞腺毛;J.宽翅菘蓝上表皮气孔器;K.三肋菘蓝下表皮气孔器;L.小果菘蓝上表皮气孔器;M-O.翅柄马蓝;M.上表皮非腺毛;N.下表皮气孔器;O.下表皮腺毛;P-Q.曲枝假蓝下表皮;P.非腺毛;Q.气孔器;R-T.球花马蓝;R.上表皮非腺毛;S.下表皮腺毛;T.下表皮气孔器;U-X.板蓝;U.上表皮腺毛;V.上表皮非腺毛;W.下表皮气孔器;X.下表皮非腺毛

表 1 蓝草类相关药材的取样信息(PE馆)

中文名 拉丁文 采集人 采集号 采集地 采集时间 大青 Clerodendrum cyrtophyllum 武陵队 1482 中国湖南 1988-09-29 蓼蓝 Polygonum tinctorium - 津武161 中国天津 1972-08-23 宽翅菘蓝 I. violascens N. Androssow s.n. 俄罗斯 1902-04-09 三肋菘蓝 I. costata 关克俭 582 中国新疆 1957-06-02 小果菘蓝 I. minima - F253 中国甘肃 1964-05-13 翅柄马蓝 Strobilanthes wallichii 湘西考察队 698 中国湖南 1984-09-02 曲枝假蓝 S. dalzielii K.Y. Chan 1263 中国香港 1973-10-10 球花马蓝 S. pentstemonoides 姜恕,赵从福 0351 中国西藏 1967-11-04 板蓝 S. cusia 236-6队 1419 中国福建 1974-09-12 表 2 蓝草类药材叶表皮显微特征

物种 表皮细胞 气孔器 表皮附属物 形状 垂周壁 分布位置 副卫细胞 刚毛 非腺毛/腺毛 大青 上下表皮细胞均呈不规则多边形 强烈弯曲,下表皮细胞比上表皮细胞弯曲更明显,形成“拼图状”图案 下表皮 无规则型 上下表皮均有分布,非叶脉处为圆形刚毛,叶脉上刚毛常为倒钩形 腺毛在上下表皮均有,稀疏分布 菘蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上下表皮弯曲程度一致,相对平直 上下表皮均有分布 无规则型 未发现 未发现 蓼蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮细胞较平直,下表皮细胞较弯曲,形成“拼图状”图案 上下表皮均有分布 平列型 未发现 上下表皮四细胞腺毛,三细胞非腺毛 宽翅菘蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮细胞比下表皮细胞弯曲程度更明显 上下表皮均有分布 无规则型 未发现 未发现 三肋菘蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮细胞比下表皮细胞弯曲程度更明显 上下表皮均有分布 无规则型 未发现 未发现 小果菘蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞均强烈弯曲,呈“拼图状”图案 上下表皮均有分布 无规则型 未发现 未发现 翅柄马蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞均强烈弯曲,呈“拼图状”图案 下表皮 环细胞型 未发现 多细胞非腺毛主要分布在上下表皮的叶脉处 曲枝假蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞弯曲程度基本一致 下表皮 聚环细胞型 未发现 上下表皮均有非腺毛分布 球花马蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞弯曲程度基本一致 下表皮 环细胞型 未发现 上下表皮均有腺毛和非腺毛分布 板蓝 上下表皮细胞均呈不规则多边形 上表皮和下表皮细胞弯曲程度基本一致 下表皮 环细胞型/

聚环细胞型未发现 上下表皮均有腺毛和非腺毛分布 表 3 蓝草类药材叶表皮气孔参数统计*

物种 上表皮 下表皮 比值** SD SI SD SI 范围 均值 SE 范围 均值 SE 范围 均值 SE 范围 均值 SE SD SI 蓼蓝 66-91 75 3.57 0.09-0.11 0.10 0.00 322-365 339 6.30 0.19-0.21 0.20 0.00 0.22 0.5 菘蓝 239-302 280 9.06 0.24-0.28 0.26 0.01 225-247 236 3.35 0.24-0.26 0.25 0.00 1.19 1.04 宽翅菘蓝 151-203 186 7.76 0.21-0.23 0.22 0.00 239-267 251 3.86 0.21-0.22 0.22 0.00 0.74 1 小果菘蓝 231-283 252 9.28 0.23-0.26 0.24 0.00 220-278 255 8.37 0.24-0.26 0.25 0.00 0.99 0.96 三肋菘蓝 146-165 152 2.74 0.17-0.19 0.18 0.00 179-212 194 5.53 0.21-0.23 0.22 0.00 0.78 0.82 注:SD:气孔密度(mm−2);SI:气孔指数;SE:标准误差;*每个物种的气孔参数均统计了6个不同区域;**比值=上表气孔参数均值/下表皮气孔参数均值。 -

[1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(一部)2020年版[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020. [2] 李园园, 方建国, 王文清, 等. 大青叶历史考证及现代研究进展[J]. 中草药, 2005, 36(11):1750-1753. doi: 10.3321/j.issn:0253-2670.2005.11.060 [3] 赵晓娟, 李琳, 刘雄, 等. 大青叶的本草学研究、化学成分及药理作用研究概况[J]. 甘肃中医学院学报, 2011, 28(5):61-64. [4] 吴佩颖, 王景敏. 大青叶、板蓝根和青黛的本草考证[J]. 上海中医药大学上海市中医药研究院学报, 1996, 10(1):50-51. [5] 王艺涵, 金艳, 陈周全, 等. 蓝草类药材的本草考证[J]. 中国中药杂志, 2020, 45(23):5819-5828. [6] 武彦文, 高文远, 肖小河. 大青叶的研究进展[J]. 中草药, 2006, 37(5):793-796. doi: 10.3321/j.issn:0253-2670.2006.05.058 [7] 肖耀军. 探析大青叶与蓼大青叶的区别使用[J]. 首都医药, 2012, 19(20):48-49. [8] 陈蓉. 大青叶, 板蓝根与青黛[J]. 开卷有益-求医问药, 2016(9):52. [9] 苏新民. 清热解毒, 菘蓝各部各有侧重[J]. 医师在线, 2016, 6(33):37. doi: 10.3969/j.issn.2095-7165.2016.33.023 [10] 何雨晴, 谷青青, 钱群刚, 等. 湘产大青叶(栽培品)形态解剖学研究[J]. 亚太传统医药, 2018, 14(11):66-68. [11] 乔娟娟, 依泽, 陆耕宇, 等. 大青属6种药用植物叶片的显微鉴别研究[J]. 现代中药研究与实践, 2016, 30(3):10-15. [12] DILCHER D L. Approaches to the identification of angiosperm leaf remains[J]. Bot Rev, 1974, 40(1):1-157. doi: 10.1007/BF02860067 [13] SALISBURY E J. On the causes and ecological significance of stomatal frequency, with special reference to the woodland flora[J]. Phil Trans R Soc Lond B, 1928, 216(431-439):1-65. doi: 10.1098/rstb.1928.0001 [14] 熊雪芬, 周本庚, 毛春燕, 等. 湖北省楠属植物叶表皮微形态特征及其分类学意义[J]. 西北植物学报, 2024, 44(4):662-672. doi: 10.7606/j.issn.1000-4025.20230577 [15] 雒宏佳, 刘亚斌, 常朝阳. 29种中国野豌豆属植物叶表皮微形态特征及其系统学意义[J]. 西北植物学报, 2015, 35(1):76-88. doi: 10.7606/j.issn.1000-4025.2015.01.0076 [16] ROYER D L. Stomatal density and stomatal index as indicators of paleoatmospheric CO2 concentration[J]. Rev Palaeobot Palynol, 2001, 114(1-2):1-28. doi: 10.1016/S0034-6667(00)00074-9 [17] KOUWENBERG L L, MCELWAIN J C, KÜRSCHNER W M, et al. Stomatal frequency adjustment of four conifer species to historical changes in atmospheric CO2[J]. Am J Bot, 2003, 90(4):610-619. doi: 10.3732/ajb.90.4.610 [18] 黄姗, 杨韩, 苏春, 等. 中国黄耆属糙叶组叶表皮毛状体微形态学特征[J]. 西北植物学报, 2018, 38(9):1646-1658. doi: 10.7606/j.issn.1000-4025.2018.09.1646 -

下载:

下载:

下载:

下载: