-

随着我国经济的高速发展,人民的生活水平和医疗卫生保健水平不断提高,而生育率则始终保持在较低水平上,中国开始步入了老龄化社会。有文章称,到2022年左右,65岁以上人口将占到总人口的14.0%,中国实现向老龄社会的转变[1]。在全国大力推广居家养老的同时,居家老人的安全用药问题[2]也随之增大。老年人普遍患有慢性疾病,而老年人合理用药观念的普及又相对落后,往往容易出现用药不规范、滥用药物的情况。空巢老人作为老人群体中较为庞大又特殊的人群,较非空巢老人更易发生上述情况。由于不规范用药引发的病情加重、不良反应,导致居家养老的安全风险上升。为更规范药学服务发展,进一步提升药学服务水平,促进用药合理[3]。本研究主要从空巢与非空巢老年高血压患者的用药情况进行比较分析,为社区药学服务人员开展药学服务工作提供参考。

-

调查对象为欧阳路街道在住居民,采用整群随机抽样的方法,从18个居委会抽取年龄≥60岁的老年高血压患者为研究对象,分为空巢和非空巢老年患者进行研究。空巢老人即无子女或子女不在家居住时间超过半年及以上、子女探访频次每周<1次。纳入标准:①符合《中国高血压防治指南》中的诊断标准[4];②语言交流无障碍;③自愿参加并签署知情同意书。排除标准:①老年痴呆症患者;②有精神疾病、认知障碍或意识模糊等难以交流者。

-

采用自行设计的问卷,对空巢与非空巢老年患者进行问卷调查。问卷结合社区药学的实际并参考相关文献[5],经过专家论证后正式定稿。主要内容包括:被调查者的基本情况(包括姓名、性别、年龄、文化程度、伴侣状况、血压控制情况及子女情况等)、高血压监测频率、在服高血压药物、在服其他药物。由经过统一培训的调查员采用一对一访谈的形式开展调查。

-

应用Epi Data3.1软件,经双录入法建立数据库;用STATA13.0软件对数据进行统计分析,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

-

本次研究调查的患者有400人,其中空巢组250人(占62.5%)、非空巢组150人(占37.5%);70岁以上的老年患者共218人(占54.5%);受教育情况以初中147人(占36.8%)和高中135人(占33.8%)居多;有配偶的患者共309人(占77.3%)。详见表1。

表 1 被调查患者的基本人口学特征[n (%)]

项目 名称 分组 P 空巢 非空巢 性别 女 154(61.6) 96(64.0) 0.631 男 96(38.4) 54(36.0) 年龄(岁) 60~69 105(42.0) 77(51.3) 0.065 70~79 79(31.6) 46(30.7) 80~89 63(25.2) 23(15.3) >90 3(1.2) 4(2.7) 教育程度 小学 18(7.2) 5(3.3) 0.256 初中 96(38.4) 51(34.0) 高中 80(32.00) 55(36.7) 大学 56(22.40) 39(26.0) 婚姻状况 未婚 7(2.8) 4(2.7) 0.851 已婚 191(76.4) 118(78.7) 离异 4(1.6) 1(0.7) 丧偶 48(19.2) 27(18.0) -

在问卷调查中,空巢组与非空巢组每天对自身血压进行监测的分别为84人(占33.6%)、29人(占19.3%);每月对自身血压监测的分别为35人(占14%)、31人(占20.7%)。两组患者对血压监测频率的差异有统计学意义(P<0.01),详见表2。

表 2 两组老年患者血压监测频率统计[n (%)]

监测 分组 P 方式 空巢 非空巢 每天 84(33.6) 29(19.3) 0.001 每周 119(47.6) 75(50.0) 每月 35(14.0) 31(20.7) 每年 9(3.6) 15(10.0) 未测 3(1.2) 0(0.0) -

空巢与非空巢两组老年患者在服用高血压品种中,服用单一品种,两种药物联用的比例还是比较平衡的,服用单一品种分别为12人(占4.8%)、13人(8.7%);两种药物联用分别为152人(占60.8%)、97人(占64.7%)。但在服用3种降压药物上存在较大差异,其中空巢为72人(占28.8%)、非空巢25人(占16.7%),差异具有统计学意义(P<0.05),详见表3。

表 3 两组老年患者服用抗高血压药物品种数比较[n (%)]

组别 1种 2种 3种 >3种 P 空巢 12(4.8) 152(60.8) 72(28.8) 14(5.6) 0.014 非空巢 13(8.7) 97(64.7) 25(16.7) 15(10.0) -

据调查,空巢与非空巢两组老年患者普遍存在同时服用多种药物的现象,其中包含西药和中成药,在中成药分层中,不服用中成药项,空巢为132人(占52.8%)、非空巢为99人(占66.0%);在1~2种中成药分类项中,空巢为99人(占39.6%)、非空巢为39人(占26%),存在显著差异,具有统计学意义(P<0.05),详见表4。

表 4 两组老年患者服用药物品种数比较[n (%)]

药物类别 品种数

(n)老年患者 P 空巢 非空巢 西药 0 7(2.80) 5(3.3) 0.161 1~2 125(50.0) 91(60.7) 3~5 96(38.4) 46(30.7) >5 22(8.8) 8(5.3) 中药 0 132(52.8) 99(66.0) 0.023 1~2 99(39.6) 39(26.0) 3~5 19(7.6) 11(7.3) >5 0(0.0) 1(0.7) 中西药 0 6(2.40) 3(2.00) 0.099 1~2 98(39.20) 76(50.67) 3~5 89(35.60) 49(32.67) >5 57(22.80) 22(14.67) -

随着年龄的增加,老年人身体机能逐渐下降,同时患有一种或多种慢性疾病的情况也随之加大。高血压作为一种常见病、多发病,发病率也呈持续增长趋势。居于老年慢性疾病首位的高血压,已经严重威胁到老年患者的健康。对于无子女或子女不在家居住时间超过半年及以上、子女探访频次每周<1次的空巢老人而言,长期的独居生活更应引起社区药学服务人员的注意,此次两组的调研结果对日后的社区药学服务具有借鉴作用。

-

老年高血压患者由于病情复杂,单一的降压药物达不到理想的控制血压要求,往往会联合多种药物协同降压。在本次调查中,服用3种降压药物的老年患者明显偏高。由于老年患者普遍文化程度偏低,根据血压变化,擅自改变服用次数、擅自停药等不安全用药行为[6],错用、滥用、重复用药潜在风险将提高。尤其是空巢组患者,长期生活在比较闭塞的环境中,缺乏与外界的交流,更容易发生上述情况。在服用中成药的种类上,选择服用1~2种中成药的人数较高,这可能与在国家大力宣扬中医药文化的背景下,老年患者普遍认为中成药的副作用、不良反应都比西药要相对小得多,很多时候选择中西药联合治疗有关。由于药物之间既能产生协同作用也会产生拮抗作用,所服用的药物越多,所产生的不良反应的概率也会加大。面对老龄化社会的到来[7],我们需要耐心地通过面对面的个性化指导、通俗易懂的科教宣传,把合理、安全的用药知识告知老年患者。今后的社区药学服务中应更注重多样化的药学帮助,例如可以定期或不定期的家访、电话访问,了解他们最近的服药情况;制作个性化的药物治疗记录单,记录患者的基本情况、临床化验指标、服用药物种类及用法用量、药物产生的不良反应,执行医嘱情况等等[8-10],以便出现问题时,及时发现,避免产生严重的身体损害。

-

本次调查发现,空巢组每日血压监测比例较非空巢组高出14.3%。血压监测作为控制血压的重要手段之一,保持良好的测压频率是十分可取的手段,但在血压控制相对稳定且达标的情况下,每周自测1~2d[11]即可。过于频繁地监测血压数值反而容易引起一定程度的心理负担,容易造成焦虑的情绪。由于空巢这类特殊人群长期子女不在身边,人文关怀、日常生活料理和医疗服务均不能达到满意程度,导致他们心理健康不佳,产生焦虑。社区药学人员应重点关注该类人群,为他们提供的药学服务不是简单地根据医嘱交待如何用药,除了药物治疗教育外还有一些非药物治疗宣教手段需要协同配合,例如改变不良的生活习惯、控制体重、合理饮食、有氧运动等等[12]。

-

在健康中国的大背景下,根据目前老年人患有多种慢性病服用多药,尤其是作为弱势群体的空巢老人,可以融入多学科专业人员,组成一个集全科医师、护师、公共卫生医师、药师、心理咨询师、健康管理师等“多师”服务团队。社区药师可以联合原有的家庭医生团队[13],通过全科医师专业的诊疗,社区药师协助其制定精准的药疗方案,通过公共卫生对患者的血压分级,有针对性地把安全、合理、有效的用药知识告知老年患者。社区药师还可以联合健康管理师将一些行之有效的非药物治疗手段传递给社区的老年患者。针对空巢老年患者,护师在原有的定期随访中,不仅观察他们的血压变化,同时协同心理咨询师重点关注他们的心理健康,在思想上多与其交流沟通,积极传递正能量,缓解患者精神紧张、焦虑等情绪。通过全方位、多学科共同合作,及时帮助他们解决疑惑。

综上所述,通过本次对空巢与非空巢两组老年患者的服用药物比较、分析,在我国老龄化持续加重的大背景下,社区药学服务人员需要对老年患者特别是空巢老年患者进行有的放矢的用药宣传,并参与慢性疾病的治疗,优化原本的健康教育服务,通过积极的预防教育改善原本不良的用药行为,从而使得我们的社区药学服务也能符合“老龄化健康”的要求。

Analysis of drug use in community empty-nest and non-empty-nest elderly hypertension patients

-

摘要:

目的 探讨社区老年高血压患者,尤其是空巢老年患者对社区药学服务的需要。 方法 选取欧阳街道在住老年高血压患者,采用整群随机抽样的方法分为空巢和非空巢两组。对被调查者的基本情况、高血压监测频率、在服高血压药物、在服其他药物进行比较和分析。 结果 在“血压监测频率”项上,空巢组每天测压占33.6%、非空巢组每天测压占19.3%,两组患者差异显著(P<0.05);在“服用高血压药物品种”项上,同时服用3种高血压药物的,空巢组占28.8%、非空巢组占16.7%,两组患者差异显著(P<0.05);在“服用总药物品种”项上,同时服用中成药1~2种,空巢组占39.6%、非空巢占26.0%,两组患者差异显著(P<0.05)。 结论 社区老年高血压患者,尤其是空巢老年患者对社区药学服务存在迫切需求,社区药学服务人员应对老年患者特别是空巢老年患者进行个性化、针对性的用药宣教和指导,促进老年患者的合理用药。 Abstract:Objective To explore the needs of community pharmacy services in elderly hypertensive patients in the community, especially empty-nest elderly patients. Methods Elderly hypertensive patients living in Ouyang street were randomly selected and divided into empty-nest and non-empty-nest groups by cluster random sampling method. The basic information of the respondents, the frequency of hypertension monitoring, the taking of hypertensive drugs, and the taking of other drugs were compared and analyzed. Results In term of “blood pressure monitoring frequency”, the daily pressure measurement of the empty-nest group and the non-empty-nest group accounted for 33.6% and 19.3%, respectively. There was significant difference between the two groups (P<0.05).In term of “the varieties of hypertension drugs” and taking 3 kinds of hypertension drugs at the same times, the empty-nest group accounted for 28.8% and the non-empty-nest group accounted for 16.7%, and the difference between the two groups was significant (P<0.05); In term of “the varieties of drugs” and taking 1-2 kinds of Chinese patent drugs at the same time, the empty-nest group accounted for 39.6% and the non-empty-nest group accounted for 26.0% , and the difference between the two groups was significant (P<0.05). Conclusion Community elderly patients with hypertension, especially empty-nest elderly patients have an urgent need for community pharmacy services, Community pharmacy services personnel should provide personalized and targeted medication education and guidance to elderly patients, especially empty-nest elderly patients, to promote the rational drug use in elderly patients. -

Key words:

- aging /

- empty-nest elderly /

- non-empty-nest elderly /

- community pharmacy service

-

密闭环境中人体可能产生诸多心理、生理上改变,如电梯故障被困、地震后掩埋、空间站、载人飞船、潜艇作业等。这主要与密闭特殊环境有关,如通风较差使空气质量下降,缺少正常光照或仅有人工光照导致节律紊乱,活动量大大减少引起机体功能下降等。同时密闭环境作为特异性应激源会对心理造成极大影响,如感觉剥夺、睡眠障碍、情绪功能失调、认知功能受损、内分泌失调、代谢失调等[1],大大影响了工作效率和生活质量。本文综述了密闭环境影响脑功能的机制、模型建立、评价指标及治疗的潜在药物,以期为密闭环境中脑功能维持提供有效干预措施。

1. 密闭环境影响脑功能的可能机制

长期处于密闭环境作业易产生焦虑、烦躁等情绪,也更容易感到疲惫,影响正常认知和工作效率。早期发现并及时干预对防止关键任务中失误的发生至关重要[2]。认知从广义上讲包含人的所有意识活动,如感知、记忆、思维、想象、学习、理解等。从狭义上讲,认知等同于记忆或思维。认知是一种信息加工过程,具体可分为刺激的接收、编码、存储、提取和利用等不同阶段。密闭环境可通过不同机制诱发负面情绪而影响认知。

1.1 影响神经可塑性

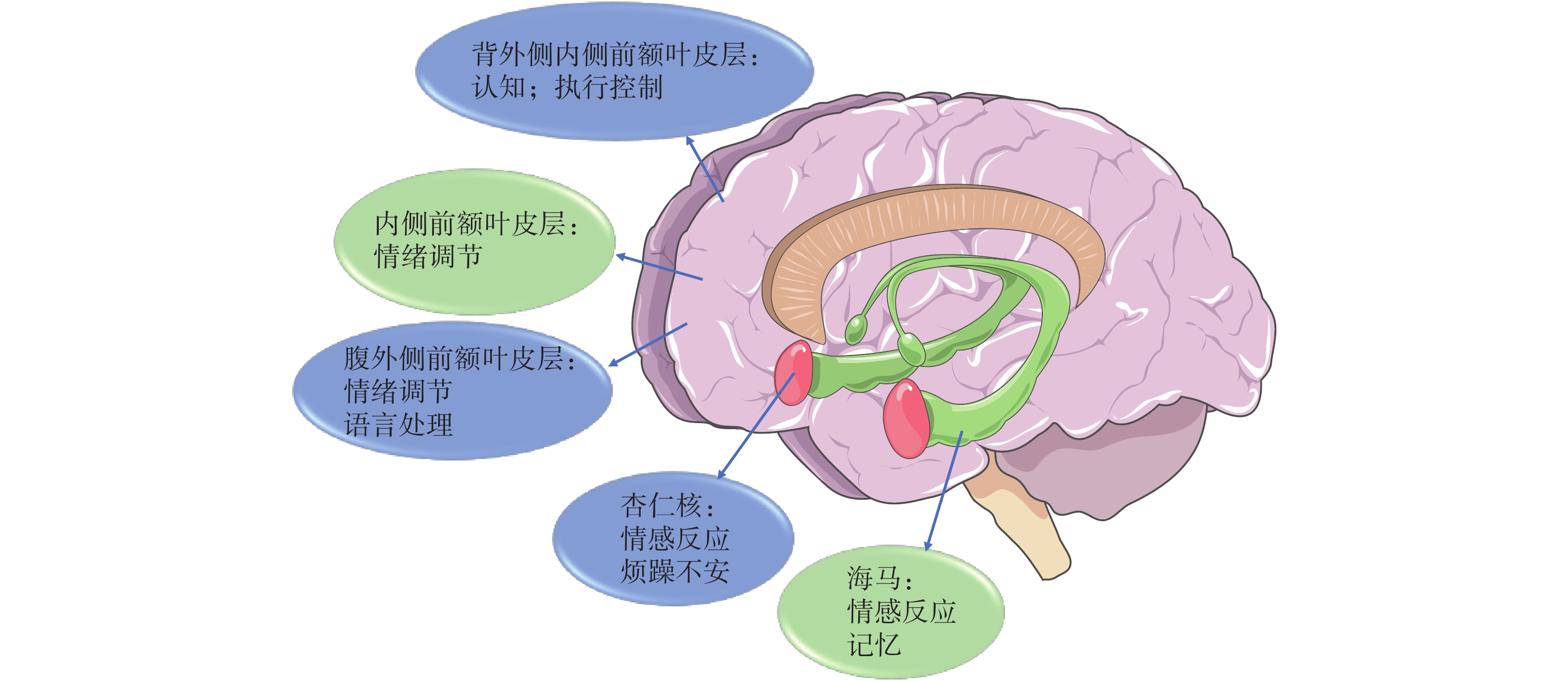

神经可塑性是大脑对环境变化灵活调整和重组的能力,是适应性功能的基础[3]。额叶皮层被认为是人类大脑进行认知和情绪处理的主要实体。长期处于密闭环境中会产生神经可塑性损伤,如内侧前额叶皮层和海马的神经元萎缩、突触丢失进而导致慢性应激和抑郁样行为出现[4](图1)。通过功能磁共振成像技术(fMRI)等神经成像方法研究发现,神经可塑性(如突触连接障碍)与大脑“输出”(即心理和认知过程)的下游变化密切相关。

隔离密闭环境会造成小鼠大脑海马区神经元和杏仁核体积减少[5],还会影响额叶皮层与控制人类情感与情绪的海马体、杏仁核之间的联系,进而影响额叶皮层与大脑其他区域间的整体性。对191名患者和282名健康对照者研究发现,与健康对照者相比,早期(首发)抑郁症患者的海马区左侧平均体积减少4%,右侧平均体积减少4.5%[6]。因此,神经可塑性受损也被认为是抑郁症的前提。且抑郁状态对海马体等的影响与发作时间呈正相关。

总之,密闭环境对认知结构和神经回路的可塑性改变可能首先导致认知障碍,继而降低了人在复杂环境中的灵活性和适应性,在策略规划和组织方面存在中度损伤,注意力和集中力也普遍受损。

1.2 影响神经递质

去甲肾上腺素、多巴胺和5-羟色胺是广泛分布于脑中的重要单胺类神经递质[7] 。长期密闭环境所造成的压力可能导致这些单胺类神经递质合成减少,继而引起中枢和外周疾病,如抑郁、焦虑、强迫症、饮食和睡眠障碍、高血糖、免疫反应降低等,而上述疾病则会直接影响情绪和认知。

2. 与密闭环境有关的脑部疾病

2.1 焦虑、抑郁等情绪问题

与久坐不动的人相比,坚持锻炼人群患焦虑症的风险大大降低,足够的体育锻炼可对焦虑等负面情绪起到积极改善作用[8]。习惯性体育活动的减少会增加年轻成年人的抑郁症状[9]。长期处于密闭太空舱中的宇航员必须借助相应器械设备进行足够的体育锻炼来对抗长期密闭环境下监禁导致的情绪和心理障碍[10]。

2.2 创伤后应激障碍

创伤后应激障碍(PTSD)是一种已知原因的主要精神障碍,即对自身或他人造成威胁并引起强烈恐惧、无助而造成的心理障碍[11]。长期处于密闭环境中的人会产生抑郁、焦虑等负面情绪,进而可能导致创伤后应激障碍。研究发现,创伤后应激障碍出现会伴随着海马体糖皮质激素受体水平升高、腹内侧前额叶谷氨酸水平和海马N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDA)水平异常、5-羟色胺受体基因的表达异常等[12]。而这些因子水平异常和相关基因表达的异常会导致不良情绪消退受损或恐惧等不稳定情绪的加强。

3. 常见密闭环境模型建立及评价指标

3.1 密闭环境导致脑功能损伤模型

3.1.1 草原田鼠

草原田鼠是研究社会应激反应神经生物学机制的常用动物模型[13]。将实验所用草原田鼠在21日龄时从繁殖对中移除,雌性与雄性分别饲养,直到实验开始。取一定数量的雄性草原田鼠(60~90天),随机平均分成两组。对照组田鼠在正常环境中饲养;实验组田鼠放置于自动进行12 h∶12 h明暗循环的密闭不透光笼子内,保持20~21°C室温和40%~50%相对湿度,允许动物自由接触食物和水,在此条件下隔离四周。注意保证对照组和实验组除密闭生存环境外其他实验条件(食物、水等)完全一致[14]。

3.1.2 大鼠

大鼠是常用动物模型,可用于建立应激模型。首先对大鼠进行适应性饲养两周,设置12 h光照/黑暗周期,8:00~20:00开灯;温度为(22±2)˚C;湿度为50%±10%,可自由获取食物和水,有充足空间进行活动,饲养环境为可视状态。在正式实验之前,挑选出80只在野外水平测试得分在30到120之间的大鼠。将合格的80只大鼠随机分成两组。对照组(n=40)继续被饲养在适应性饲养相同的条件下,且大鼠彼此之间不相互隔离;实验组(n=40)每只大鼠被单独关在独立的笼子里,笼子仅有有限的通道与外界进行空气流通,笼子为不透光的密闭环境,除此之外其他条件与对照组相同[15]。两组大鼠在实验条件下饲养两周后进行行为学测试。

3.2 常用评价指标

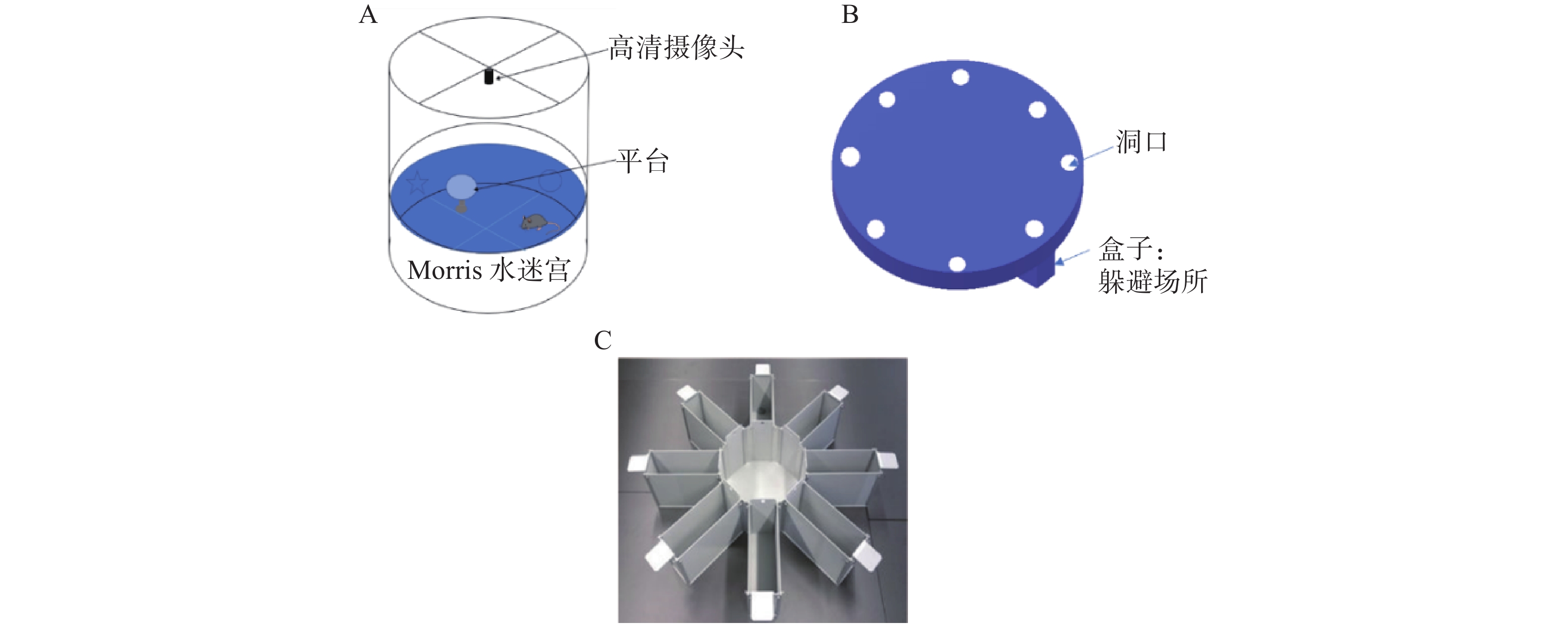

药物干预后是否能有效改善脑功能可采用相关行为学方法进行评价,如Morris水迷宫、Barnes迷宫、八臂电迷宫等。常用啮齿类动物研究学习和记忆功能,因为它们在新环境中可有效定位,并以与人类相似的方式学习复杂的空间关系。评价量表仅限于人类认知功能评估。

3.2.1 Morris水迷宫

Morris水迷宫有助于阐明啮齿类动物空间学习和记忆的基本过程,评价认知能力[16]。Morris水迷宫基本操作过程是将模型动物放在一个圆形游泳池中,大鼠用泳池直径为210厘米,小鼠用泳池直径为122厘米[17](图2A)。首先训练其记忆水中平台位置并顺利登上平台,在此过程中,动物通过记忆在脑中形成位置导航会很快发现平台。记录动物从入水到登上平台的时间即为逃避潜伏期。空间探索试验是在定位航行试验后去除平台,然后任选一个入水点将动物放入水池中,记录其在一定时间内的游泳轨迹,记录穿越原平台位置的次数,考察动物对原平台的记忆。

3.2.2 Barnes迷宫

Barnes迷宫基本操作是将模型动物安置在一个明亮的圆形平台中心,平台上有洞,只有一个洞口下面连有一个黑色逃生箱(图2B)。为了学习和记住黑暗目标洞的位置,啮齿动物必须根据视觉远端线索形成空间地图。评价指标如下[18]:(1)到达目标箱的逃逸潜伏期:首次找到目标洞之前的时间。(2)到达目标箱的错误次数:首次找到目标洞之前探究其他洞的次数。一次错误定义为动物把头伸向或探究任何一个非目标洞,包括专注于探究同一个非目标洞。(3)搜索策略:动物使用三种不同的策略来探索迷宫,即随机的、连续的、空间的。随机策略,动物随机无序搜索穿行迷宫;连续策略,动物以顺时针或逆时针方式连续搜索相邻的孔;空间策略,动物在搜索目标孔之前会直接移动到目标孔或目标孔相邻1~2个孔,这通常在非认知障碍动物中几次连续训练后即出现。

3.2.3 八臂电迷宫法

八臂电迷宫是一种研究动物空间记忆的迷宫模型,主要用于评估空间记忆和长期记忆。八臂电迷宫装置有辐射状均匀分布的八个通道,分为放置食物的食饵臂和给予电刺激的空食饵臂(图2C)。大鼠进入迷宫中央后需要通过寻找进入食饵臂获取食物,若进入空食饵臂则会被电击,通过多次训练形成空间记忆,避免电击,快速获取食物[19]。分别对实验组和对照组大鼠进行7天的八电臂迷宫训练实验后分别测试2组大鼠移动距离、移动速度、总体耗时、参考记忆错误以及工作记忆错误等实验指标,以评估大鼠空间学习记忆的探索能力[20]。

3.2.4 评价量表

评价量表只能用于评估人类认知功能。触摸面板型痴呆评估量表是阿尔茨海默氏病评估量表-认知亚量表的改进版本。在该量表中,受试者根据指令直接将答案输入触控面板式计算机。9项测试项目包括“单词识别” “服从命令” “视觉空间感知” “过程顺序的准确性” “命名手指” “方向” “金钱计算” “物体识别”和“时间识别”。分数从0分(全部正确)到101分(全部错误)不等[21] 。

简易智力状态检查量表(Mini-mental State Exa-mination, MMSE)是目前应用最广泛的认知功能定量评估工具之一,只需要5~10 min完成测试。它能全面、准确、迅速地反映被试者智力状态及认知功能缺损程度。量表由11个评估不同认知功能的问题组成,包括2个方向问题,1个注册问题,1个记忆问题,5个语言问题,1个注意和计算问题,1个视觉建构问题。其他量表也可酌情使用。

4. 提高脑功能的药物

对密闭环境引起的脑功能下降,以对症治疗为主,主要包括抗抑郁、抗焦虑药物和改善认知能力药物(表1)。除了常见的选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)用作抗抑郁、抗焦虑外,天然药物在治疗抑郁症、改善认知方面也显示出广阔前景[22] ,如肉苁蓉、薰衣草、西番莲、藏红花、黑升麻、洋甘菊和荆芥等[23],赖氨酸和镁离子、维生素也具有镇静、保持清醒、治疗焦虑等疗效[24]。

表 1 已上市的改善认知障碍药物种类 名称 胆碱酯酶抑制剂 加兰他敏、多奈哌齐 兴奋性氨基酸受体拮抗剂 盐酸美金刚 麦角碱类药物 二氢麦角碱、尼麦角林 神经营养剂 叶酸、维生素B12、B1 抗氧化剂 银杏叶片、维生素E、C 中药制剂 苁蓉总苷胶囊 除用药物改善脑功能增强认知外,还可通过调节合理的饮食结构来增强认知能力,如控制好脂肪和糖的摄入,对增强认知能力有很好的辅助作用。

4.1 化学药物

4.1.1 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

脑中5-HT的水平是决定抑郁情绪的关键因素,当5-HT水平较低时会导致抑郁、焦虑等负面情绪出现。几十年来,SSRIs一直作为抑郁、焦虑治疗的一线用药,常见的有氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明、西酞普兰等,通过选择性抑制中枢神经系统突触前神经元对5-羟色胺的再摄取,提高突触间隙5-羟色胺浓度而发挥抗抑郁作用以及缓解焦虑情绪的作用[25]。服用SSRIs后,缺乏5-HT自身受体的小鼠腹侧海马体中5-HT水平增加,焦虑样行为减少。SSRIs的出现是精神类疾病治疗的一大突破,相比于其他药物它的副作用得到了极大的改善。

虽然SSRIs对抑郁症状有改善,但治愈率较低,复发风险较高。此外,大多数抗抑郁药物会产生一些不良反应,如抗胆碱能作用、直立性低血压、心律失常和性功能障碍等[26];同时还可能存在起效延迟、耐受性、滥用(如苯二氮䓬类、普瑞巴林)等问题。密闭空间所致的焦虑、抑郁等情绪问题多数程度较轻,治疗药物选择原则为有效、毒性小、不良反应少、尽量减少药物戒断反应。

4.1.2 哌醋甲酯及其类似物

哌醋甲酯是一种拟交感神经药物,在中枢神经系统中与儿茶酚胺竞争大脑前额叶皮层的结合位点,阻断多巴胺和去甲肾上腺素转运体,导致突触细胞外多巴胺和去甲肾上腺素水平升高而发挥改善注意力和认知能力的作用[27]。哌醋甲酯用于治疗注意缺陷障碍和发作性睡病已有数十年,近年也被用于增强认知和作为兴奋剂,但不规范使用会引起急性中毒和死亡[28]。所以应密切监控哌醋甲酯及其类似物用于治疗认知障碍。

4.1.3 吡拉西坦及其类似物

吡拉西坦及其类似物是大脑功能调节剂,可用于治疗认知障碍和中枢神经系统疾病[29],如认知/记忆下降、癫痫和癫痫发作、神经退行性疾病、中风、脑缺血、压力过大和焦虑[30]等。它与脑中目标受体结合后,可调节神经递质、神经激素和/或突触后信号的兴奋和/或抑制过程,影响信号传输,最终改善认知。吡拉西坦能增加大脑中氧气利用率,并增加细胞和线粒体膜对三羧酸循环中间物的通透性[31]。俄罗斯已批准苯吡拉西坦作为治疗脑血管病、抑郁症、冷漠、注意力和记忆力下降的处方药,建议宇航员在太空中可用于提升生理和认知能力。

4.1.4 镁

镁对人的情绪稳定具有重要作用,包括改善躁狂症、快速循环型双相情感障碍、慢性疲劳综合征等[32]。低镁血症会增加啮齿类动物抑郁行为,提升小鼠焦虑状态;而适量补充镁可降低焦虑相关行为[33]。镁与维生素B6联用可提高焦虑、抑郁等情绪问题的治疗效果[34]。镁对情绪调节作用可能基于镁能调节下丘脑-垂体-肾上腺轴,继而调节应激反应而改善焦虑状态。

4.2 中药

4.2.1 藏红花

藏红花中主要生物活性化合物包括番红花醛、番红花苷和苦红花苷[35],具有抗氧化、抗肿瘤、记忆增强、神经保护、心脏保护、抗焦虑和抑郁、调节情绪等药理作用[36]。其抗抑郁作用与氟西汀、丙咪嗪和西酞普兰等相当,主要来源于藏红花柱头中的抗氧化成分藏红花苷[37]。藏红花是治疗轻度焦虑和抑郁的有效药物。

4.2.2 薰衣草

薰衣草被广泛应用于植物疗法和芳香疗法,以治疗中枢神经系统紊乱,如焦虑,压力和睡眠障碍。薰衣草精油的抗躁动和抗抑郁作用可能部分归因于两种主要萜类成分——芳樟醇和乙酸芳樟醇。这两种萜类成分可通过抑制电压门控钙通道、降低5-羟色胺受体活性、增加副交感神经张力、对NMDA受体的调节作用以及对5-羟色胺转运蛋白的抑制而产生抗焦虑作用[38],薰衣草精油还能保护SH-SY5Y细胞免受过氧化氢引起的神经毒性[39]。吸入给药的薰衣草精油通过嗅球途径调节杏仁核和海马中与情绪和记忆相关的边缘输入。

4.2.3 西番莲

西番莲曾被用作抗焦虑剂、抗躁动药物等。西番莲提取物中含有神经保护次生代谢物,可减轻癫痫小鼠癫痫发作的严重程度、改善认知功能障碍和抗氧化应激,改善脑功能,提高学习和记忆能力[40]。一项双盲安慰剂对照研究比较了奥沙西泮和西番莲在符合一般焦虑症标准的患者中的疗效差异[41]。结果显示两种抗焦虑药在治疗一般焦虑症方面没有差异。西番莲组受试者认知损伤表现低于阳性药组,但阳性药受试者症状缓解更快。西番莲作为一种药食同源的药物可用于治疗轻度焦虑和抑郁。

4.2.4 贯叶连翘

贯叶连翘又名圣约翰草,主要成分为金丝桃素和贯叶金丝桃素,它能以非竞争性协同方式影响多种神经递质,具有促智作用,被认为是一种抗抑郁和抗焦虑剂。与其他抗抑郁药类似,贯叶连翘可抑制再摄取单胺类神经递质(5-羟色胺、去甲肾上腺素和多巴胺),增加海马、下丘脑、杏仁核和前额叶皮质等脑区细胞外空间中5-羟色胺和其他单胺类物质的浓度[31]。上述区域中5-羟色胺上调可减少影响记忆的负面因素。贯叶连翘对健康啮齿动物的认知能力有积极影响,对应激受损啮齿动物的影响更大。因此,贯叶连翘除用于治疗抑郁症外,也可用于改善认知障碍[27]。

4.2.5 丹参

丹参中主要含有姜黄素、咖啡酸、丹酚酸、香豆素、紫草酸、黄酮类化合物(木犀草素、芹菜素、槲皮素)熊果酸等大量活性成分,对记忆、注意力和学习在内的认知能力有明显提升,可用于预防神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)[42]。丹参精油提取物和丹参叶提取物对空间记忆的改善有显著作用。两种提取物的组合使用可以提高长期记忆。丹参的慢性作用机制可能与蛋白激酶的调节有关,蛋白激酶参与记忆和学习过程,它涉及到许多神经元功能的形成,尤其是神经递质代谢、神经元信号转导(离子和通道活性)、突触可塑性等。为了确定丹参在神经元功能中的作用,具体的通路还有待阐明,丹参改善认知等的相关作用机制还需进一步研究调查。研究发现,使用丹参提取物后小鼠在Morris水迷宫中实现任务和执行任务的能力得到提升[43],事实表明丹参是一种潜在的避免记忆丧失或提高认知能力的药物。

此外,我们要重点关注饮食对认知能力的影响。血糖生成指数低的食物能提高注意力、记忆和认知能力,而摄入大量富含单糖的食物则易导致注意力难以集中[44]。大脑需要连续不断的氨基酸来合成神经递质,特别是血清素和儿茶酚胺。低水平血清素与学习、推理、记忆能力下降有关。膳食脂肪含量和类型也会影响智力。高饱和脂肪的摄入会导致认知能力下降,而多不饱和脂肪酸(如二十二碳六烯酸)的摄入能预防认知能力下降。补充Omega-3和姜黄素已被证明对健康老年人和疾病状态认知功能下降有积极的改善作用,可提高记忆能力并降低认知功能退化。维生素B1、B6、B9、B12和D,叶酸、胆碱、铁、碘能发挥神经保护作用,改善脑功能。与此同时,抗氧化剂(如维生素C、E、A、锌、硒、叶黄素和玉米黄质等)在防治与氧化应激有关的精神退化和提高认知能力方面具有重要作用。合理的、充分的营养是优化大脑功能和防止认知衰退的必要条件[45]。

5. 总结与展望

长期处于密闭环境中会出现睡眠障碍、情绪功能失调、认知功能受损、内分泌失调、代谢失调等异常心理和生理反应。人在密闭环境中感受到的心理压力会造成海马神经元减少、单胺类神经递质功能障碍等问题,最终产生烦躁、焦虑、抑郁等负面情绪,影响工作状态和身体健康。

当前关于密闭环境对人的身体机能等各方面影响的研究还不够深入和系统,但是长期处于密闭环境会给身体健康带来许多潜在或慢性的危害是已知的,这些危害往往不易被察觉但会影响长期处于密闭空间中作业人员的生活和工作质量。因此深入研究密闭环境对人尤其是脑的影响及有效干预方法意义重大。

目前临床常用的抗焦虑、抗抑郁小分子,其化学药副作用和不良反应多,不适于密闭环境所致负面情绪的治疗。建议应以预防为主,以天然产物搭配合理饮食、适当体育锻炼达到防患于未然的目的。同时,除了口服给药之外,拓展经皮、鼻腔等其他给药途径将会大大提高顺应性。未来应更加深入探讨密闭环境对认知的影响机制,寻找新的作用靶点,拓展防治药物种类,为地震掩埋、长航长潜等特殊环境下人群身心健康提供更优选择。

-

表 1 被调查患者的基本人口学特征[n (%)]

项目 名称 分组 P 空巢 非空巢 性别 女 154(61.6) 96(64.0) 0.631 男 96(38.4) 54(36.0) 年龄(岁) 60~69 105(42.0) 77(51.3) 0.065 70~79 79(31.6) 46(30.7) 80~89 63(25.2) 23(15.3) >90 3(1.2) 4(2.7) 教育程度 小学 18(7.2) 5(3.3) 0.256 初中 96(38.4) 51(34.0) 高中 80(32.00) 55(36.7) 大学 56(22.40) 39(26.0) 婚姻状况 未婚 7(2.8) 4(2.7) 0.851 已婚 191(76.4) 118(78.7) 离异 4(1.6) 1(0.7) 丧偶 48(19.2) 27(18.0) 表 2 两组老年患者血压监测频率统计[n (%)]

监测 分组 P 方式 空巢 非空巢 每天 84(33.6) 29(19.3) 0.001 每周 119(47.6) 75(50.0) 每月 35(14.0) 31(20.7) 每年 9(3.6) 15(10.0) 未测 3(1.2) 0(0.0) 表 3 两组老年患者服用抗高血压药物品种数比较[n (%)]

组别 1种 2种 3种 >3种 P 空巢 12(4.8) 152(60.8) 72(28.8) 14(5.6) 0.014 非空巢 13(8.7) 97(64.7) 25(16.7) 15(10.0) 表 4 两组老年患者服用药物品种数比较[n (%)]

药物类别 品种数

(n)老年患者 P 空巢 非空巢 西药 0 7(2.80) 5(3.3) 0.161 1~2 125(50.0) 91(60.7) 3~5 96(38.4) 46(30.7) >5 22(8.8) 8(5.3) 中药 0 132(52.8) 99(66.0) 0.023 1~2 99(39.6) 39(26.0) 3~5 19(7.6) 11(7.3) >5 0(0.0) 1(0.7) 中西药 0 6(2.40) 3(2.00) 0.099 1~2 98(39.20) 76(50.67) 3~5 89(35.60) 49(32.67) >5 57(22.80) 22(14.67) -

[1] 全国老龄工作委员会办公室. 中国人口老龄化发展趋势预测研究报告[N]. 中国社会报, 2006-02-27(6). [2] 向桂萍. 健康教育对社区老年慢性病患者安全用药知识态度行为的效果研究[D]. 长沙: 中南大学, 2012. [3] 医政医管局. 国家卫生健康委办公厅关于印发医疗机构药学门诊服务规范等5项规范的通知 [EB/OL] http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202110/f76fc77acd87458f950c86d7bc468f22.shtml,2021-10-9 [4] 刘力生. 中国高血压防治指南2010[J]. 中华高血压杂志, 2011, 19(8):701-743. [5] 吴智华. 农村空巢老人和非空巢老人高血压防治情况调查与社区管理措施[J]. 中医药管理杂志, 2016, 24(3):134-135. [6] NAKANISHI N, EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY, EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY. 2009 ESC/ERS pulmonary hypertension guidelines and connective tissue disease[J]. Allergol Int,2011,60(4):419-424. doi: 10.2332/allergolint.11-RAI-0362 [7] 于普林, 石婧. 中国老龄化进程及其对社会经济的影响[J]. 中华老年医学杂志, 2014, 33(2):113-115. doi: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2014.02.001 [8] 司徒绮仪, 刘国栋. 加快社区卫生服务机构开展药学服务的思考[J]. 海峡药学, 2011, 23(4):244-245. doi: 10.3969/j.issn.1006-3765.2011.04.140 [9] 何胜兰, 苏晓丹. 联合用药的药学服务实践分析[J]. 医药导报, 2015, 34(3):419-422. doi: 10.3870/yydb.2015.03.037 [10] 刘诗泆, 刘素兰, 衷奕. 基层医疗机构药学服务工作的现状与发展对策[J]. 临床医药文献电子杂志, 2017, 4(58):11481-11482. doi: 10.3877/j.issn.2095-8242.2017.58.106 [11] MENGDEN T, CHAMONTIN B, PHONG CHAU N, et al. User procedure for self-measurement of blood pressure. First International Consensus Conference on Self Blood Pressure Measurement[J]. Blood Press Monit,2000,5(2):111-129. [12] 王蕊辉. 老年高血压患者的社区护理干预效果分析[J]. 中国继续医学教育, 2014, 6(6):153-154. doi: 10.3969/J.ISSN.1674-9308.2014.06.096 [13] 沈美, 卞俊, 陈淑琴, 等. 上海市家庭医生团队成员对社区药学服务的认知、评价和需求调查[J]. 中国药房, 2018, 29(13):1841-1844. doi: 10.6039/j.issn.1001-0408.2018.13.27 -

下载:

下载:

下载:

下载: