-

“双一流”建设是我国高等教育领域继“211工程”和“985工程”之后的又一重大国家战略,旨在提升我国高校的综合实力和国际竞争力,培养一流人才,产出一流成果,推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列[1]。这一战略规划的提出,促使高校更加注重对自身优势学科的建设。各高校急需掌握的学科相关信息包括:各学科在国内外所处地位如何、国内外合作情况、同类院校的学科发展状况等。在这一背景下,笔者将文献计量学方法用于收集和分析双一流高校药学论文发表情况,从科研论文产出角度了解双一流高校药学学科发展现况,以期为高校建设和学科发展提供参考。

药学科技论文作为药学研究的阶段性学术成果,是国内多年来科研评价体系的重要指标之一,通过多角度的文献计量学评价,从一定程度上反映各高校药学研究的发展状况。同时,直观反映同类高校之间的相对水平。

2017年9月,经国务院批准同意,教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》[2],正式公布世界一流大学和世界一流学科建设高校及建设学科名单,首批“双一流”建设高校共计137所,其中,世界一流大学建设高校42所,世界一流学科建设高校95所;双一流建设学科共计465个。本研究以公布名单当年(2017年)为时间节点向前推进3年,选取2014至2020年为时间范围,中文文献检索中国期刊全文数据库、万方数据-数字化期刊群、维普中文期刊服务平台;英文文献检索Scopus数据库,统计和分析双一流高校发表论文数、各分区论文数、作者人数、机构数等,力求较全面掌握入选双一流建设学科药学专业高校的药学论文产出情况。

-

按照双一流建设学科名单中“药学”专业进行统计,共获得双一流建设学科“药学”专业高校名单,共7所分别为:北京大学、中国医学科学院北京协和医学院(简称“北京协和医学院”)、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中山大学、暨南大学。以上7所药学专业双一流高校本文简称“7所高校”。

-

中文文献检索方法:作者单位/机构=高校名称;时间范围:2014-01-01至2020-12-31,共7年;通过主题/篇名/关键词将学科范围限定为药学。使用Endnote软件剔除重复的文献,以及新闻稿、会议纪要、纪念专栏等非研究性文献。英文文献检索Scopus数据库,在Scopus数据库中按“1.1”项下的高校名单,查询2014至2020年发表的药学类期刊论文。以复旦大学为例,检索条件包括:归属机构“Fudan University”,归属国家“China”,归属城市“Shanghai”,时间:limit to“pubyear>2013,pubyear<2021”,学科“pharm”。

-

按照《世界学术期刊影响力指数(WAJCI)年报》评价刊(共13 088种)降序排列,遴选药学学科排名前25%的期刊为Q1区期刊;排名26%~50%的期刊为Q2区期刊;排名51%~75%的期刊位于Q3区;剩余的为Q4区期刊。

-

应用文献计量学方法,采用Excel 2016软件对论文数量、发表时间、分区情况、作者人数、机构数量、期刊名称、合作机构等字段进行统计分析。

-

经汇总得到2014至2020年7所高校共发表药学论文12 028篇,按照发表年度、刊载期刊分区、国际刊/国内刊划分,其发表论文篇数和占比情况见表1。从发文趋势看,7年间发文量逐年递增,2017至2019年涨势明显,增幅分别达8.70%、8.97%和14.42%。但2020年各高校发文量均有不同程度下降,尤其是北京大学和北京协和医学院两所高校,从原先每年发文300多篇分别锐减到196篇(北京大学)和36篇(北京协和医学院)。作者推测可能与受到2020年新冠疫情爆发后的医疗支援和疫情防控工作影响有关。

表 1 2014至2020年7所高校药学论文总发文量及各分区发文篇数与占比(%,合计中占比)

年份 总篇数 Q1区篇数 Q2区篇数 Q3区篇数 Q4区篇数 国际刊 国内刊 国际刊 国内刊 国际刊 国内刊 国际刊 国内刊 2014 1 670 740 12 406 14 219 44 169 66 2015 1 664 730 16 377 20 258 33 186 44 2016 1 610 695 16 378 26 228 42 170 55 2017 1 750 856 23 355 31 244 27 157 57 2018 1 907 941 24 397 42 297 25 145 36 2019 2 182 1 079 7 486 31 334 34 168 43 2020 1 245 707 4 248 25 157 26 51 27 合计 12 028 5 748(47.79) 102(0.85) 2 647(22.01) 189(1.57) 1 737(14.44) 231(1.92) 1 046(8.70) 328(2.73) 5 850(48.64) 2 836(23.58) 1 968(16.36) 1 374(11.42) -

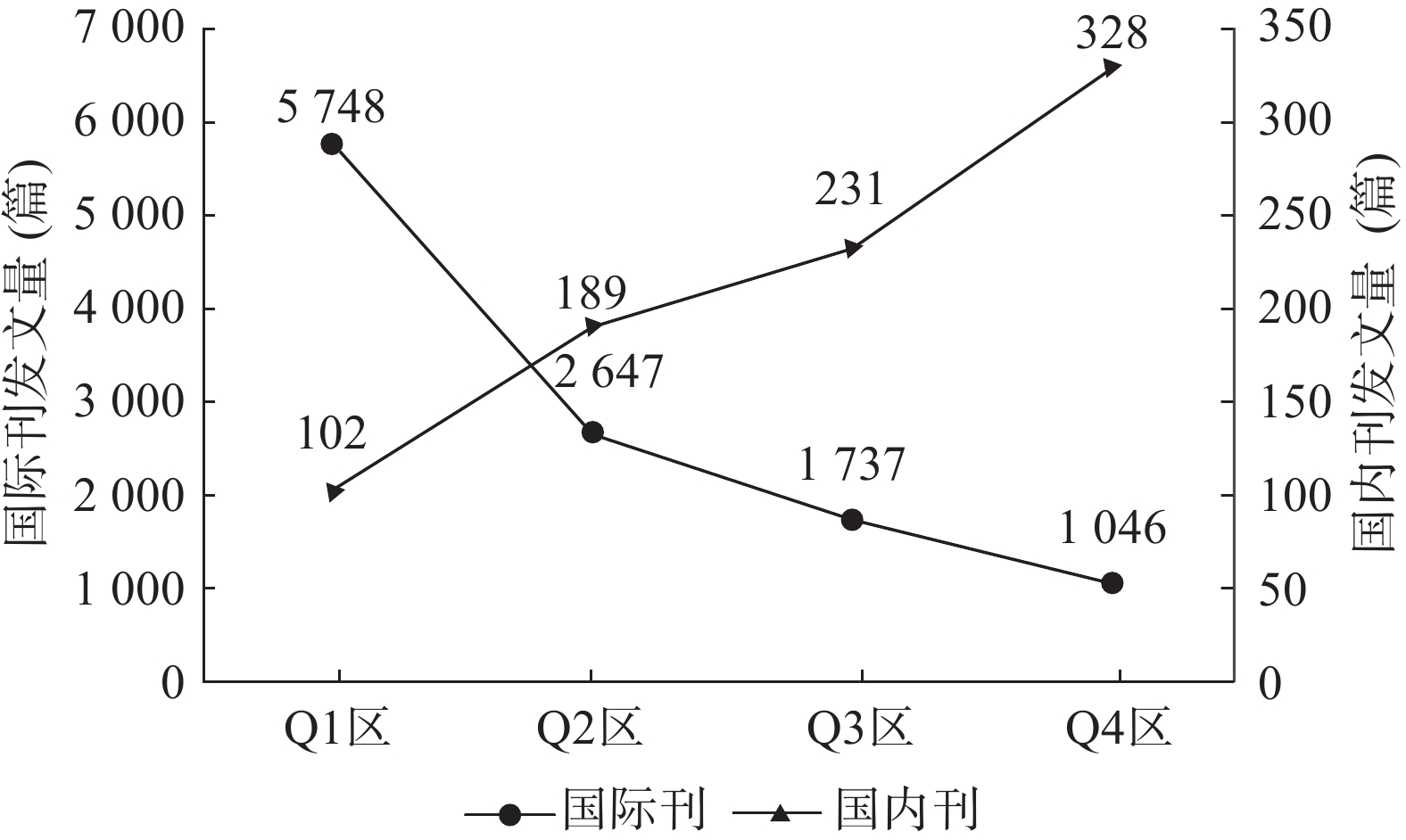

在7所高校总发文量的基础上,统计发表在Q1~Q4区期刊的论文数量及占比情况,见图1。在Q1区期刊发表的论文数量达5 850篇,占比最高(48.64%)。有8 686篇论文(72.21%)在排名前50%的期刊(Q1区+Q2区)上发表。论文水平可以从很大程度上反映高校的科研能力,由此可见双一流高校的整体科研水平较高。

-

2014至2020年,7所高校总共在国际刊上发文11 178篇,在国内刊上发文850篇。通过分别对比各分区的国际刊和国内刊的发文量发现(表1),7所高校产出的药学论文高比例(92.93%)流向了国外期刊。这与国家呼吁“广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上”,存在相当差距。诚然,政策落地执行受到传统观念影响,完全转变认识尚需时日。要全面提高我国科技期刊的国际影响力和竞争力,科研工作者和编辑工作者还需共同为之努力。

从表1的合计数据可以看出,高校工作者们最愿意在具有高影响力的国际刊上发表论文。Q1区国际刊的论文数占比达到了47.79%,接近一半的论文发表在排名前25%的国际期刊上。而国内刊的情况则是Q4区的占比相对最高,Q1区占比最低。论文投稿的走向呈现两极分化趋势,国际刊Q1~Q4区呈递减趋势,国内刊Q1~Q4区呈递增趋势(图1),表明发表在国内刊的药学论文质量相对较低。

-

通过检索Scopus数据库,汇总得到2014至2020年7所高校发表药学论文情况。由于药学学科属性,绝大部分论文发表在SCI期刊上,发表在SSCI和ESCI期刊上的论文均不足40篇。因此,本研究只统计总发文量及SCI收录期刊的发文情况(图2)。北京协和医学院总发文量最高,为1 607篇,上海交通大学相对最少,为1 085篇。中山大学发表SCI期刊论文相对最多,为1 548篇,占中山大学在国际刊上发文总量的98.79%;而上海交通大学发表SCI论文数量相对最少,为1 072篇。7所高校中,统计国际刊总发文量和SCI论文数,均以上海交通大学的药学论文产出量最低。

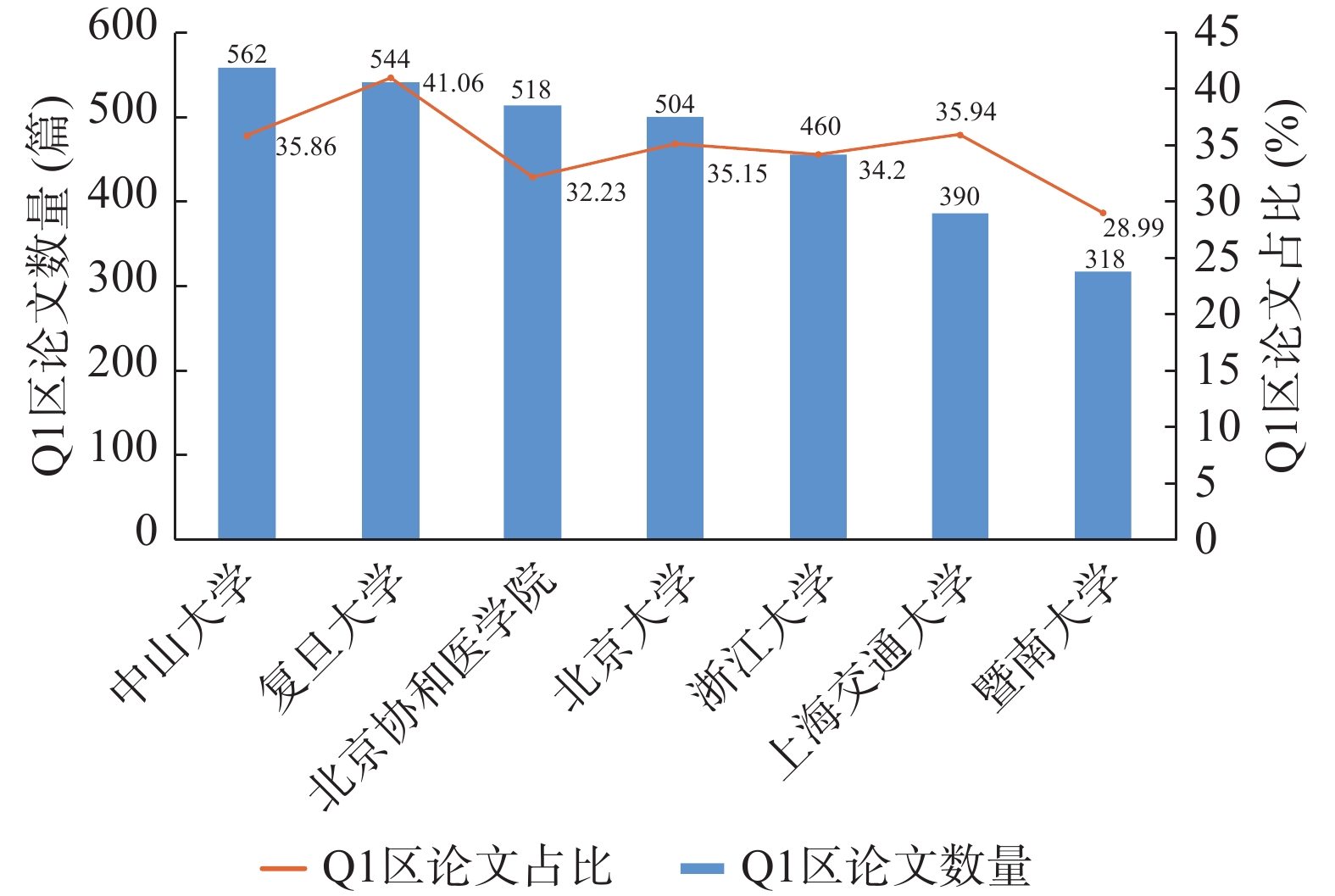

在Q1区期刊上发表论文,从一定程度上可以反映该项研究或该作者的水平。统计某校在国际刊Q1区发表论文数量及Q1区论文数量占该校发文总量的比例,可以相对客观地反映该校药学研究成果在国际上所处的水平。在Q1区发表论文数量最多的是中山大学(562篇),占中山大学在国际刊上发文总量的35.86%。在Q1区发文占比最高的是复旦大学(41.06%),次之是上海交通大学(35.94%)和中山大学(35.86%),说明中山大学发表的论文不仅数量多且质量高,而上海交通大学虽然发文数量最少,但是高质量论文占比相对较高。7所高校在国际刊Q1区发表论文数量及其在国际刊上发文总量的占比按照降序排列,如图3所示。在这两项数据中,复旦大学和中山大学均位列前三,而暨南大学均排名最后。

-

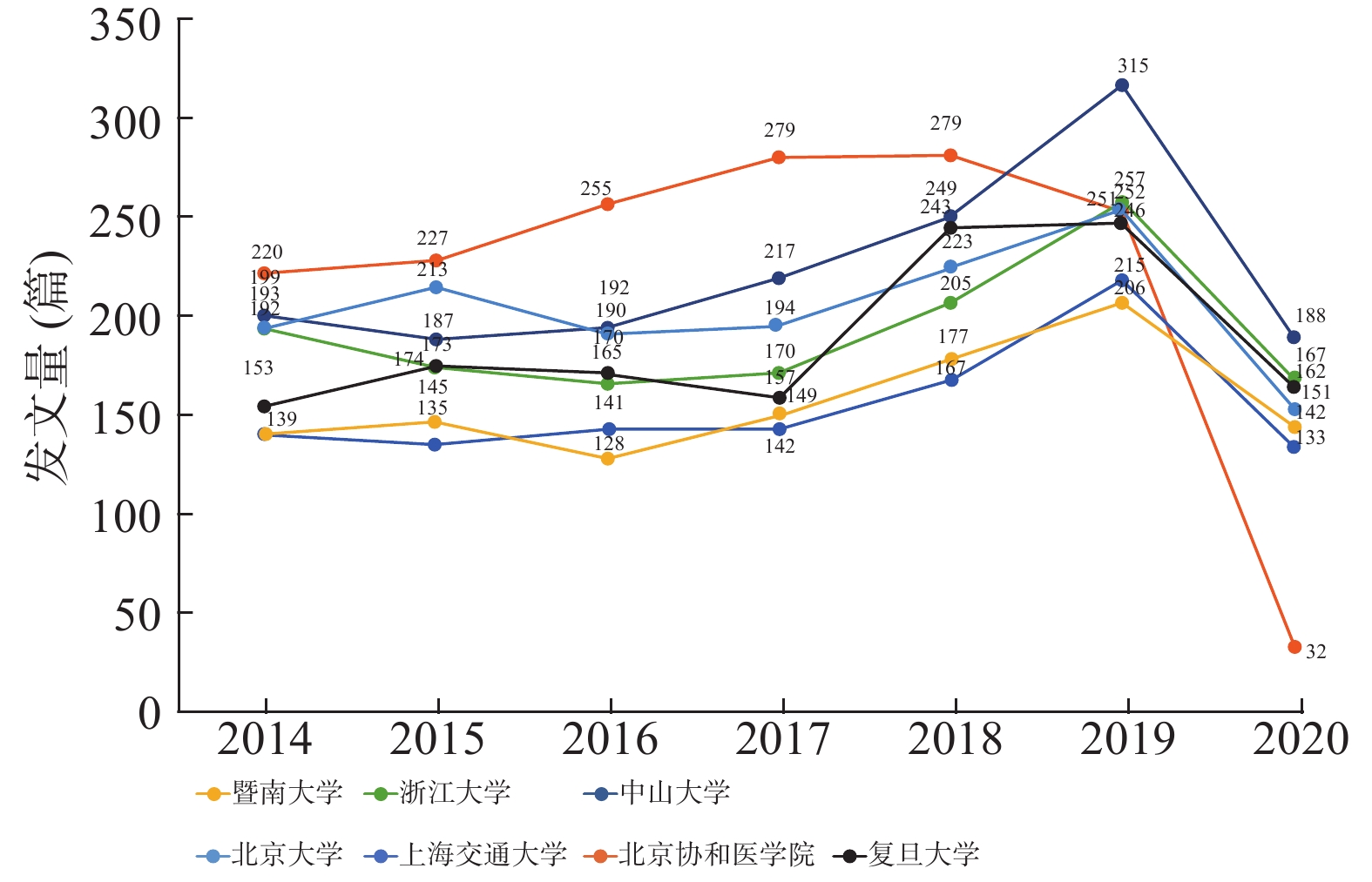

由图4可见,2014至2019年,7所高校发表SCI论文数量整体呈上升趋势。其中,复旦大学2018年SCI论文数量明显增加,由2017年的157篇增至243篇,增幅达54.78%;中山大学在2019年达到所有高校最高值,当年发表了315篇SCI论文,较前一年增长了26.51%。值得注意的是,2014至2018年,北京协和医学院的SCI论文发表量均位于各高校首位,连续5年保持优势地位,但2019年发文量较前一年减少了29篇,降幅10.36%;且当年该校在国内刊上并无文章发表。到了2020年,更是由2019年的251篇锐减至32篇,较前一年又下降了87.25%。2020年7所高校的发文量较前均明显下降,以北京协和医学院最为显著,北京大学和中山大学的降幅均达到40%,降幅最小的暨南大学达到26%。比较2020年与2019、2018年各高校的SCI论文数量,P值均<0.01,差异有统计学意义。推测可能与受到新冠肺炎疫情影响有关。

-

2014至2020年7所高校在国内刊上发表药学论文情况见表2。其中,在国内刊发表论文最多的是北京大学(239篇),占国内刊总发文量的28.12%。发表论文数量最少的是北京协和医学院,仅7篇(0.82%)。在Q1区、Q2区发表论文数量最多的都是复旦大学,分别是Q1区26篇,占7所高校Q1区发文总量的25.49%;Q2区63篇,占7所高校Q2区发文总量的33.33%。而发文总数最多的北京大学在国内刊Q1区发文占各高校Q1区发文总量的21.57%,Q2区论文占总发文量的20.63%,北京大学在国内刊Q4区发表论文数量是7所高校中最多的,占比35.98%。

表 2 2014至2020年7所高校在国内刊发表论文情况(篇)

高校名称 总发文量 Q1区

论文数Q2区

论文数Q3区

论文数Q4区

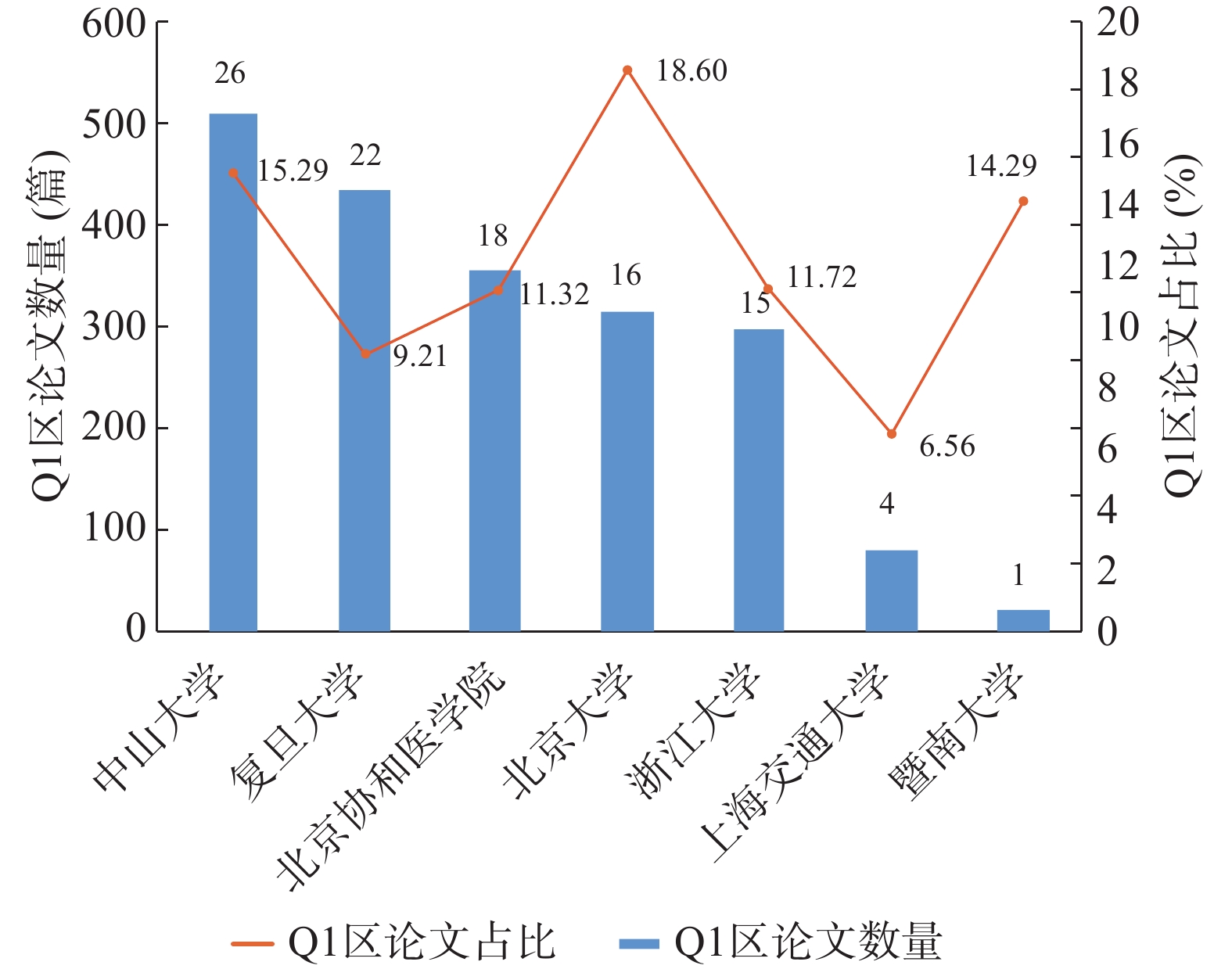

论文数北京大学 239 22 39 60 118 复旦大学 170 26 63 30 51 中山大学 159 18 32 70 39 浙江大学 128 15 22 37 54 上海交通大学 86 16 18 18 34 暨南大学 61 4 14 13 30 北京协和医学院 7 1 1 3 2 合计 850 102 189 231 328 分析某校在国内刊Q1区发表论文数量及Q1区论文数量占该校发文总量的比例,可以反映该校药学科研成果在行业内所处水平,有利于高校更好地开展科学研究,促进成果转化,提升学科竞争力。同时,了解同类高校药学学科发展状况,与自身发展情况对比,促进高校之间比学赶帮,更好地开展合作,优势互补,形成良性循环。7所高校在国内刊Q1区发表论文数量及其在国内刊上发文总量的占比按照降序排列,如图5所示。以上两项数据中,同时位列前三的只有复旦大学,暨南大学成绩仍不理想。

-

与校外机构开展科研合作,合著文章,有助于开拓思路、资源共享、利用优势资源解决复杂问题和扩大学术成果的传播范围[3]。对2014至2020年与7所高校合著论文数量最多的10家合作机构进行统计发现,多数机构限于本省/直辖市内的机构之间,跨省/市的机构合作明显少于省/市内机构间的合作,并且较少开展多中心、大规模的机构间合作。合作机构主要涉及高校、高校附属医院、科研院所、药品监管部门等,高校与生产、流通企业的合作较少。在与各高校合著论文数量最多的10家合作机构中,按照跨省市合作进行降序统计,与北京大学合著的有复旦大学、中山大学和南京大学,与复旦大学合著的有北京大学和清华大学,与清华大学合著的有复旦大学和浙江大学,与浙江大学合著的有清华大学,其余3所高校(北京协和医学院、暨南大学、上海交通大学)在合作机构TOP10中无跨省/市合作。

国际合著论文反映了科研机构与国际同类机构沟通联系的密切程度,一定程度上也反映了该高校吸引国际科研机构开展合作项目的能力及其国际知名度[4-5]。但是,目前各高校开展的国际合作很少,产生的国际合著论文数量均未进入合著论文数TOP30。由此可见,各高校应加强与国内外高水平科研机构、团队的学术交流合作,不断提升学科的国际竞争力和影响力。

-

在选择数据库检索英文文献时,笔者选择了Scopus数据库,因为该数据库涵盖了世界上最广泛的科技和医学文献的文摘、参考文献及索引,是全球最大的文献和引文数据库,覆盖了ScienceDirect和Pubmed中的所有文献;且Scopus数据库更新的时效性相对较高。

高校科研成果在我国药学科研中占据重要地位,科技论文又是科研成果的重要表现形式。根据Springer出版社公布的自然指数排行榜,目前,我国科研人员对高水平论文的贡献度仅次于美国,位居世界第二,并连续多年保持年增长率10%以上的增幅[6]。本研究统计分析的我国双一流高校药学论文可以在一定程度上反映我国高校药学研究的顶级水平,结果显示,2014至2020年各高校共发表药学论文12 028篇,其中,Q1区论文占到48.64%,说明双一流高校普遍科研水平较高。2014至2019年发文量逐年递增,年增幅最高达14.42%。然而,我国论文的国际影响力仍然落后于某些发达国家,提示科研人员应进一步注重提升研究的质量。同时,在国际上整合优势资源,开拓国际合作也十分必要,因为国际合著论文在影响力上具有明显优势[7]。

双一流高校药学工作者在国际刊上发表论文的意愿明显高于国内刊,发文比例为13.15∶1。在国际刊上发表论文主要集中在Q1区,而在国内刊发表的论文中,Q4区的占比最高,从一个侧面反映了“发表国际刊被拒才投国内刊”的现状,这种局面仍然有待转变[8]。应当建立更为合理的科研评价机制,用政策激励研究者在国内优秀期刊上发表高水平论文[9]。

药学是科学研究与产业结合十分紧密的学科,产学合作可以促进高校科技成果转化,激发企业技术创新[6]。本研究结果显示,高校的跨机构合作相对局限于高校和科研院所之间,与药厂、医药集团的合作并不紧密,合著文章较少,科技成果转化效率偏低。由于我国多数药企自主研发能力不强,因此,将高校的基础研究与企业的应用研究结合起来,是药学产业创新发展的关键[6]。

学科建设是高校建设的核心,其水平是高校学术水平的主要标志。学科建设的成效归根结底反映在科研成果的产出和人才的培养上。各高校还应积极培养科研人才,加强国际交流合作,不断提升我国双一流学科的国际影响力。

Bibliometric analysis of pharmaceutical papers from Double First-rate universities in China

-

摘要:

目的 应用文献计量学方法,统计分析我国双一流高校发表药学论文情况,以期了解药学学科发展现况,为高校建设和学科发展提供参考。 方法 通过中国知网、万方、维普数据库,以及Scopus数据库检索文献,剔除重复的文献和非研究性文献。共纳入文献12 028篇。采用Excel 2016软件进行统计分析。 结果 2014至2019年,各高校总发文量逐年增长,最高增幅为14%。2014至2020年,各高校在国际期刊上发文11 178篇,国内期刊发文850篇,有近93%的药学论文流向国外期刊。在国际期刊上发文数量最多的是北京协和医学院,发表SCI论文最多的是中山大学。在国内期刊上发文数量最多的是北京大学,在国内刊Q1区发文数量和占比均较高的是复旦大学。各高校开展国际合著均较少,多限于本省/直辖市内的合作。 结论 双一流高校应重点加强国际间合作和跨省市合作,深入推进产学研协作,加快成果转化。 Abstract:Objective To understand the development status in the subject of pharmacy and provide recommendations for the construction of universities and the development of pharmacy by the bibliometric analysis of pharmaceutical papers from Double First-rate universities in China. Methods China National Knowledge Network (CNKI), Wanfang and VIP databases were searched for Chinese literature, and Scopus database was searched for English literature. Duplicates and non-research literatures were deleted. 12 028 literatures were included. Excel 2016 software was used for statistical analysis. Results From 2014 to 2019, the total number of papers published by Double First-rate universities increased year by year, with the highest increase rate of 14%. From 2014 to 2020, 11 178 papers were published in international journals, while only 850 were published in domestic journals. Nearly 93% of pharmaceutical papers flowed to foreign journals. Peking Union Medical College published the most papers in international journals. Sun Yat-sen University published the most SCI papers. Peking University published the most papers in domestic journals, while Fudan University published the highest number of papers in Q1 area. Only a few papers published with international coauthors from colleges or universities. The cooperation works were limited in the same province or municipality directly under the central government. Conclusion Double First-rate universities should focus on strengthening international cooperation and inter-provincial cooperation, improving industry-university collaboration, and accelerating the transformation from scholar research to productions. -

Key words:

- Double First-rate /

- universities /

- pharmacy /

- bibliometrics

-

免疫介导的炎性眼前段疾病(immune-mediated inflammatory anterior ocular diseases,IIAODs)如春季结膜炎、前葡萄膜炎等是临床上较常见的眼科疾病。局部或全身性使用类固醇是控制这类疾病炎症的主要手段。然而,长期使用类固醇可能会导致白内障、青光眼等,从而存在失明的可能。因此,眼科临床越来越频繁地局部使用免疫抑制剂来治疗这类疾病。

他克莫司(tacrolimus,FK506)作为第二代免疫抑制剂代表性药物,是治疗IIAODs的主要方式之一[1-3]。目前国内上市的FK506眼用制剂为日本千寿药业生产的Talymus®,其药效容易受到泪液冲刷的影响而降低。因此,本研究研制了他克莫司阳离子微乳凝胶(FK506-loaded cationic nanoemulsion-based in-situ gel, FK506 CNE GEL),旨在利用该剂型的特性,延长药物在眼部的滞留时间,提高生物利用度,减少给药频次。本文通过HE染色处理的兔眼组织病理切片观察FK506 CNE GEL的眼部刺激性,并通过建立HPLC-MS测定兔眼房水药物浓度的方法,考察其房水药动学。

1. 材料

1.1 仪器

Agilent 1100型高效液相色谱系统(美国安捷伦公司);AL204 电子天平(梅特勒托利多仪器有限公司);DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器(上海精密试验设备有限公司);NS1001L型高压均质机(意大利Niro Soavi公司);85-1型磁力搅拌器(上海志成电器有限公司);CX31光学显微镜(Olympus Corporation);JY92-2D超声波细胞粉碎机(宁波新芝生物科技股份有限公司);H1850R型台式高速冷冻离心机(湖南湘仪实验室仪器开发有限公司);SCIEX QTRAP® 5500 型高压快速液相色谱-三重串联四级杆质谱联用仪(美国AB SCIEX公司)。

1.2 药物与试剂

他克莫司对照品(含量99.3%,福建科瑞药业有限公司);子囊霉素对照品(含量99.5%,上海齐奥化工有限公司);蓖麻油(湖南宏康制药股份有限公司);中链脂肪酸甘油酯(铁岭北亚药用油有限公司);吐温-80(四川金山制药有限公司);泊洛沙姆407、泊洛沙姆188(德国BASF提供);西他氯胺(Sigma-Aldrich);甘油(湖南尔康制药有限公司);注射用水(明澈D24UV);甲醇(上海科丰实业有限公司);他克莫司滴眼液(Talymus®,日本千寿制药株式会社);0.9%氯化钠注射液(国药集团化学试剂有限公司);戊巴比妥钠(Merck 分装);盐酸丙美卡因滴眼液(爱尔凯因®,美国爱尔康眼药厂比利时分厂);其他药品和试剂均为药用规格或分析纯。

1.3 动物

新西兰白兔,雌雄兼用,2.5~3.0 kg,上海斯莱克实验动物有限公司。实验前24 h自由进食、饮水,进行眼部检查以确保无任何眼病。

2. 方法与结果

2.1 FK506 CNE GEL的配制

根据本研究前期报道制备FK506 CNE GEL[4]。首先以蓖麻油(4 %,W/V)、中链脂肪酸甘油酯(6 %,W/V)作为混合油相,西他氯胺(0.02 %,W/V)作为阳离子表面活性剂,吐温−80(1 %,W/V)、泊洛沙姆188(0.1 %,W/V)作为非离子表面活性剂,甘油(2.2 %,W/V)作为渗透压调节剂,通过高压均质制得FK506 CNE(0.1 %,W/V)。而后以26 %泊洛沙姆407和12 %泊洛沙姆188共同作为凝胶基质,将FK506 CNE进一步制备成FK506 CNE GEL(0.1 %,W/V)。

2.2 FK506 CNE GEL的眼部刺激性考察[5-6]

2.2.1 分组给药设计

取实验兔8只,随机分为A、B两组。采用动物同体左右侧自身对比法,A组实验兔左眼滴入FK506 CNEGEL 50 μl,右眼滴入生理盐水50 μl作为对照。B组实验兔左眼滴入市售Talymus® 50 μl,右眼滴入生理盐水50 μl作为对照。给药后使兔眼被动闭合10 s,使药液与局部有充分接触。每日给药3次,连续给药2周。

2.2.2 眼球组织病理切片

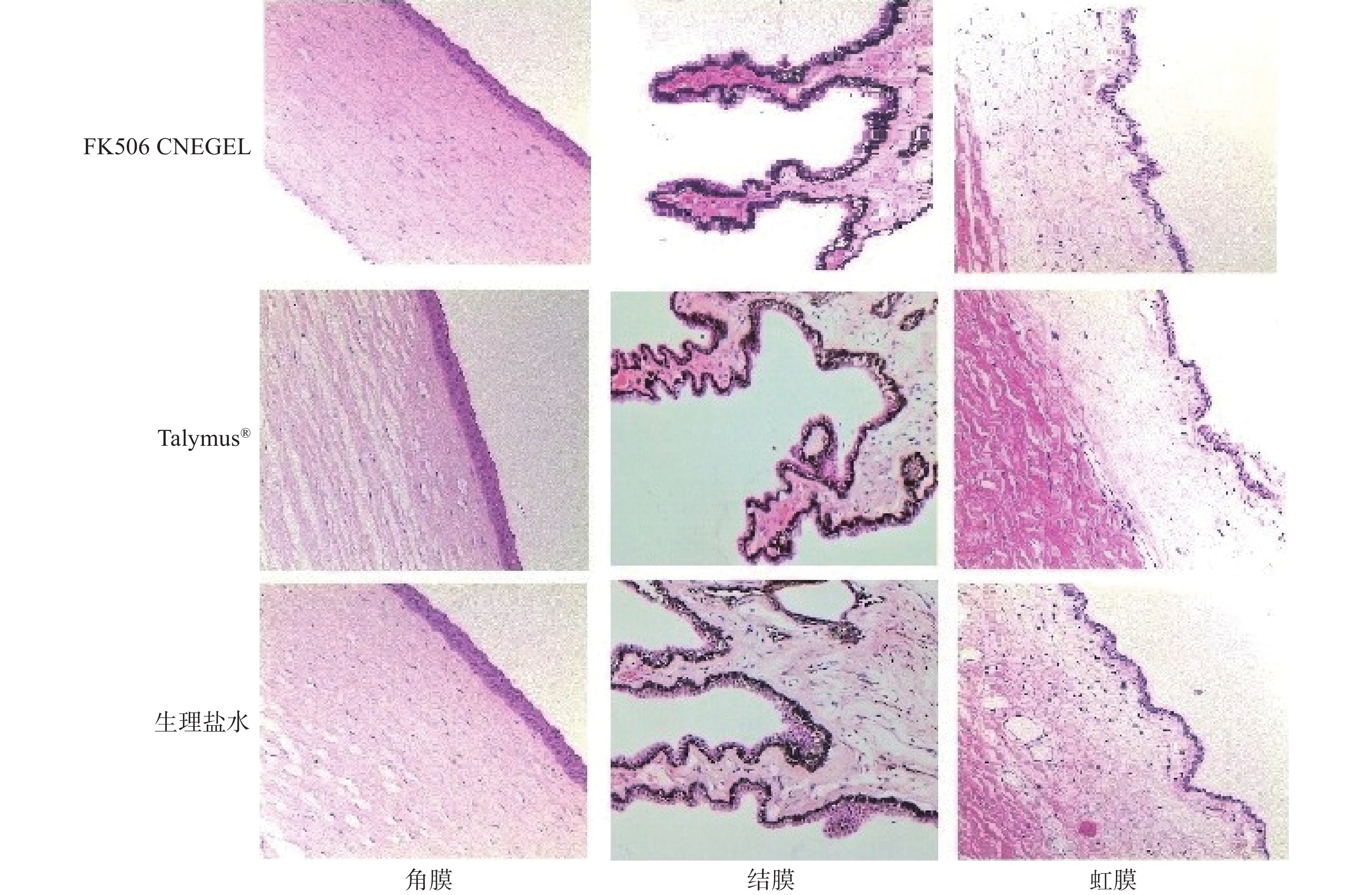

通过耳缘静脉注入空气处死实验兔后取出眼球,进行病理组织切片,详细步骤如下:① 10 %中性福尔马林固定;② 流水冲洗;③ 组织修切平面;④ 组织脱水、石蜡包埋;⑤ 石蜡组织切片;⑥ 二甲苯-无水乙醇脱蜡;⑦ 苏木素-伊红染色;⑧ 小浓度氨水返蓝;⑨ 脱水、复染、洗涤;⑩ 继续脱水后封片。光学显微镜下观察兔眼角膜,虹膜,结膜并拍照,试验结果见图1。

一般情况下,兔眼较人眼对刺激反应更为敏感。图1为显微镜下滴入FK506 CNE GEL、Talymus®及生理盐水后的兔眼角膜、虹膜及结膜结构。对比可见,滴入FK506 CNE GEL后兔眼角膜组织排列规则有序、纹理清晰;虹膜各层组织结构清晰,无明显异常;结膜组织清晰可见,未见坏死及炎性细胞浸润,与生理盐水组及Talymus®组对比无明显差异。结果表明,FK506 CNE GEL对兔眼角膜、虹膜及结膜均无明显刺激性。

2.3 FK506 CNE GEL房水药动学研究[7-10]

2.3.1 色谱条件

采用Agilent 1100型高效液相色谱仪,色谱柱为Agilent Poroshell 120 EC-C18 (2.1 mm×50 mm, 2.7 μm),流动相为甲醇-水(2 mmol/L醋酸铵)(90∶10, v/v),柱温为40 ℃,流速为0.3 ml/min,进样量为1 μl。

2.3.2 质谱条件

采用SCIEX QTRAP® 5500 型高压快速液相色谱-三重串联四级杆质谱联用仪以ESI正离子电离方式检测,扫描方式为多反应监测(MRM),扫描时间为100 ms,离子源电离电压为5 500 V,离子源温度为550 ℃,雾化气流流速为7 L/min。以上述质谱条件对FK506及子囊霉素(ascomycin ,FK520)进行离子扫描,结果如表1所示。根据扫描结果,选择m/z 821.5→768.4 作为 FK506 定量分析离子对,m/z 821.5→576.3 作为其定性分析离子对;选择m/z 809.5→756.5作为FK520定量分析离子对,m/z 809.5→564.3 作为其定性分析离子对。

表 1 FK506和FK520的质谱行为分析参数 FK506 FK520 分子量 804.2 792.4 定性分析的离子反应(m/z) 821.5→576.3 809.5→564.3 碎裂能量(CE, V) 31.2 29.0 定量分析的离子反应(m/z) 821.5→768.4 809.5→756.5 碎裂能量(CE, V) 28.0 26.1 解簇电压(DP, V) 120 45 2.3.3 房水样品的制备

精密移取房水样品30 μl置于2 ml离心管中,加入50 μl FK520内标液(100 ng/ml)及120 μl甲醇,涡旋混合,12 000 r/min离心15 min,取上清液进样分析。

2.3.4 方法专属性考察

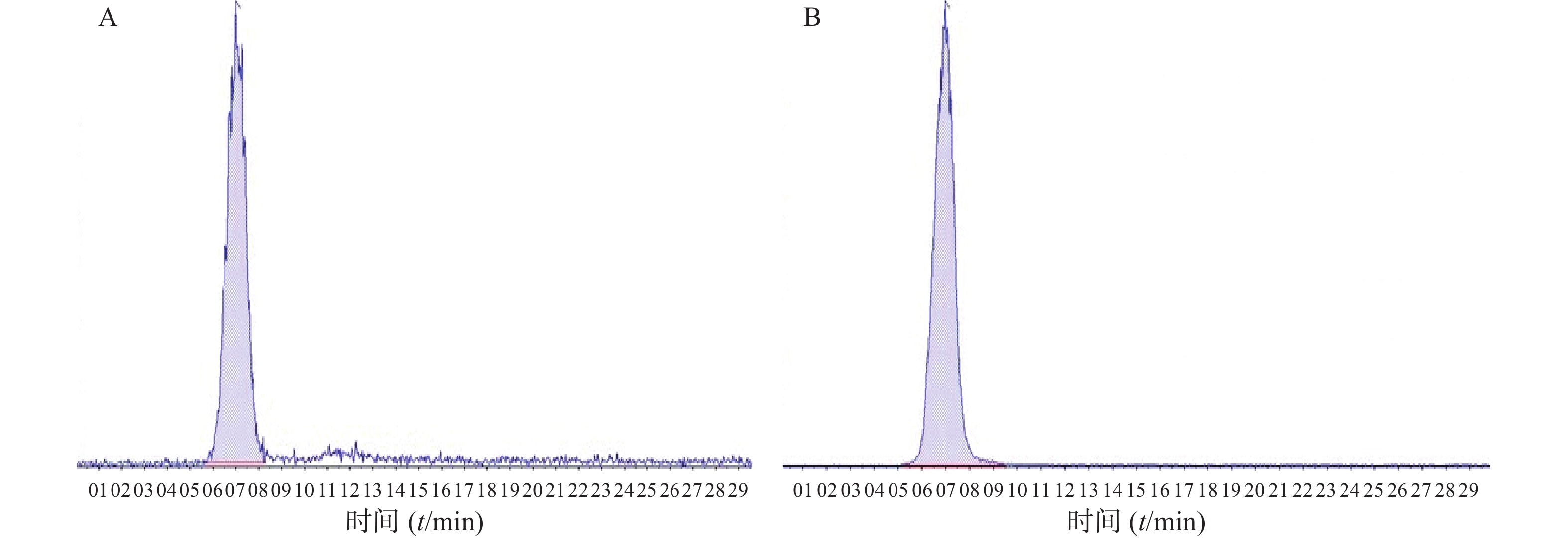

取空白房水30 μl,将一定浓度的FK506和FK520标准溶液分别加入空白房水中,按照“2.3.3”项下方法处理,记录谱图。结果如图2所示,表明房水中内源性物质对FK506的测定无干扰,方法专属性良好。

2.3.5 标准曲线和定量限

精密移取空白房水 30 μl置于2 ml离心管中,加入不同量的100 ng/ml FK506标准溶液及50 μl FK520内标液(100 ng/ml),加入甲醇使总量达200 μl制成系列浓度50、25、10、5、2.5、1、0.5 ng/ml的FK506溶液,12 000 r/min离心15 min,液质联用仪进样分析,记录对应图谱。以FK506峰面积Ai与FK520峰面积As的比值Ai/As作为纵坐标,以FK506浓度C(ng/ml)为横坐标进行线性回归,得线性回归方程:A=0.324 75C+0.05577,r=0.999 96。结果表明FK506在0.5~50 ng/ml浓度范围内线性关系良好,定量限为0.5 ng/ml。

2.3.6 方法精密度考察

配制浓度为1、10、30 ng/ml的FK506样品,按照“2.3.3”项下方法处理,于1 d内重复测定5次,连续测定5 d,考察方法的日内、日间精密度。根据测得浓度与理论浓度比值计算方法回收率,结果见表2。结果表明,日内、日间精密度RSD<2%,精密度良好。

表 2 方法精密度试验结果时间 浓度

(ng/ml)序号 平均值 RSD

(%)1 2 3 4 5 日内 1 1.00 0.97 0.98 0.98 0.96 0.98 1.52 10 9.91 9.98 9.92 9.97 9.94 9.94 0.31 30 29.96 29.95 29.96 29.87 29.98 29.94 0.09 日间 1 0.99 0.98 1.97 0.96 1.01 1.18 0.37 10 9.96 9.98 9.95 9.97 9.98 9.97 0.13 30 29.98 29.96 29.96 30.01 29.95 29.97 0.05 2.3.7 方法重复性考察

配制浓度为1、10、30 ng/ml的房水样品各3份,按照“2.3.3”项下方法处理,1 d内测定。结果见表3,表明3个样品浓度RSD<2%,重复性良好。

表 3 方法重复性试验结果浓度

(ng/ml)序号 平均值 RSD

(%)1 2 3 1 0.98 0.96 0.97 0.97 1.03 10 9.97 9.93 9.96 9.95 0.21 30 29.93 29.98 29.92 29.94 0.06 2.3.8 回收率试验

取FK506浓度为1、10、30 ng/ml样品各3份,按照“2.3.3”项下方法处理并测定,记录FK506峰面积为A1;取空白房水同法萃取,于分离的上清液中加入对应浓度等量的FK506和FK520,测定并记录FK506峰面积A2。按提取回收率公式(A1/A2)×100 %算得FK506的提取回收率。结果表明,FK506在各个浓度的提取回收率分别为(78.14±4.21)%、(78.32±4.55)%、(76.56±4.35)%,符合体内药动学研究的相关指标。

2.3.9 分组给药设计

将实验兔随机分成A、B两组,每组6只,共12只。A组实验兔(A1~A6)左眼给予Talymus®,右眼给予自制FK506 CNE;B组实验兔(B1~B6)左眼给予FK506 CNE GEL,右眼给予FK506 CNE。实验前24 h自由进食、饮水,并进行眼部检查,以确保无任何疾病。于给药点用开睑器撑开实验兔眼睑,使用移液枪往实验兔左、右眼分别滴入等量药液50 μl,按压实验兔眼睑使之被动闭合约10 s使药物分布均匀。

2.3.10 统计学分析

采用SPSS统计软件进行独立样本t检验分析,当P<0.05时,统计学有显著性差异。实验数据均以(

$ \bar x \pm s $ )表示。2.3.11 样品采集

提前给予实验兔1 %戊巴比妥钠(0.6 ml/kg)进行耳缘静脉麻醉,并于采样前使用盐酸丙美卡因滴眼液进行局麻。接着,用镊子固定眼球后采用角膜穿刺术抽取房水,分别于给药后0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、6、8、10 h时间点采样。A1~A3实验兔于给药后0.5、1.5、2.5、4、8 h各抽取房水30 μl,A4~A6实验兔于给药后1、2、3、6、10 h各抽取房水30 μl。B1~B3实验兔于给药后0.5、1.5、2.5、4、8 h各抽取房水30 μl,B4~B6实验兔于给药后1、2、3、6、10 h各抽取房水30 μl。

2.3.12 数据处理分析

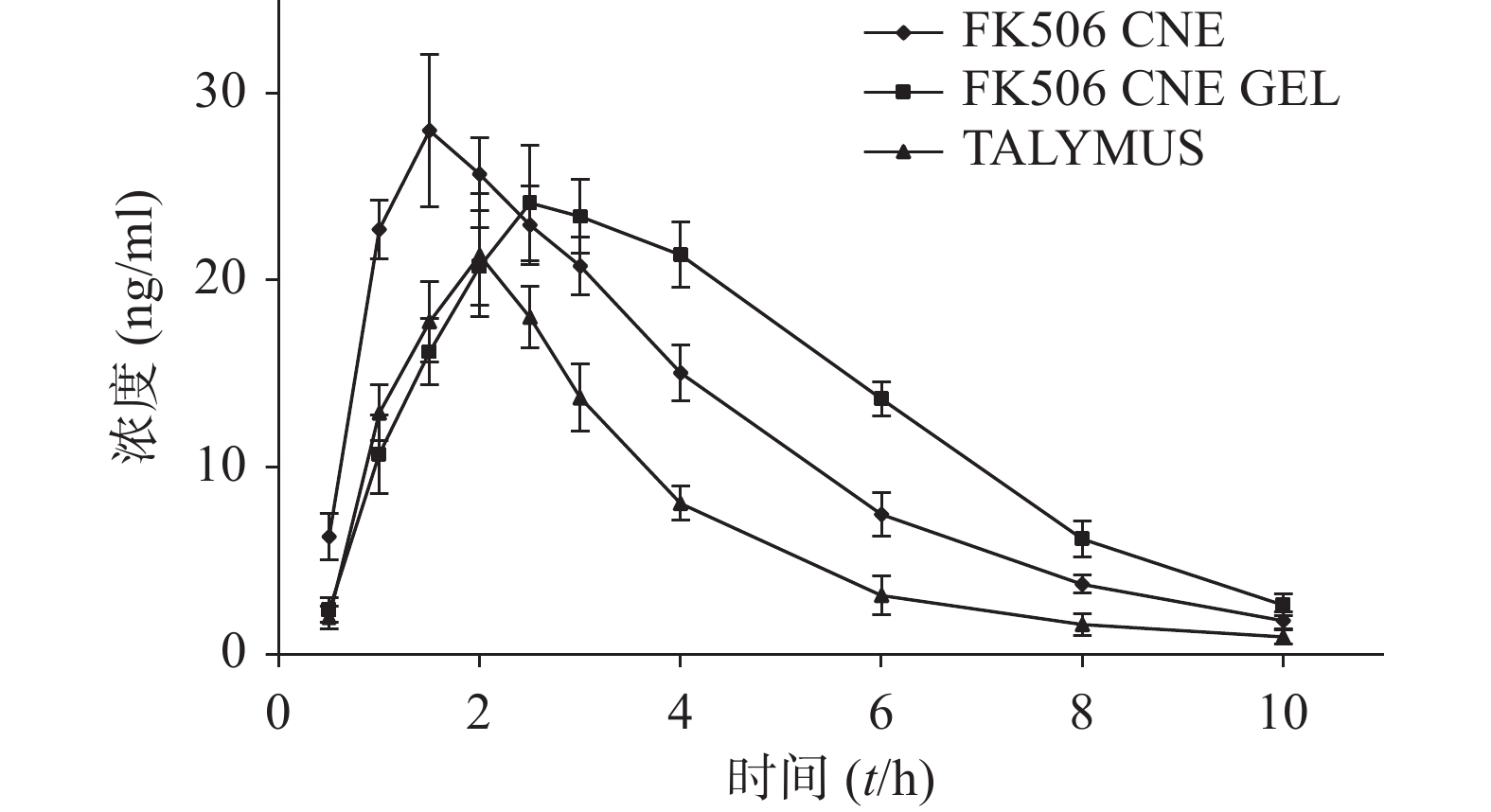

以房水样品中FK506浓度C(ng/ml)为纵坐标,以时间T(h)为横坐标作图,得药-时曲线图3及对应药动学参数表4。

表 4 给予FK506三种制剂后的房水药动学参数(n=3)药动学参数 FK506 CNE Talymus® FK506 CNE GEL AUC(ng·h /ml) 113.61±12.36* 68.25±10.82 128.34±13.09*# c max (ng/ml) 28.02±4.07 21.34±3.31 24.14±3.10 t max (t/h) 1.50±0.20* 2.00±0.17 2.50±0.25*# ka (h-1) 2.16±0.51* 1.14±0.90 0.94±0.08*# ke (h-1) 0.34±0.02* 0.41±0.05 0.32±0.02*# MRT (t/h) 3.46±0.28* 3.23±0.24 4.23±0.34*# *P<0.05,与Talymus®比较;#P<0.05,与FK 506 CNE比较 由表4可见,MRT(CNE GEL)>MRT(CNE)>MRT(Talymus®),即FK506 CNE GEL的平均滞留时间最长,表明FK506 CNE GEL在角膜的滞留时间最长。此外,AUC(Talymus®)为(68.25±10.82) ng·h /ml,AUC(CNE)为(113.61±12.36)ng·h /ml,AUC(CNE GEL)为(128.34±13.09)ng·h /ml。三者对比得AUC(CNE GEL)是AUC(CNE)的1.13倍,是AUC(Talymus®)的1.88倍,说明FK506 CNE GEL的生物利用度较高。

3. 讨论

3.1 FK506 CNE GEL的辅料

FK506 CNE GEL所采用的辅料都是安全、无刺激的,例如采用的阳离子材料为阳离子表面活性剂西他氯胺(CKC)。CKC作为眼药水中常用的防腐剂苯扎氯胺的一个组分,其安全性已得到保证,且CKC在市售产品空白阳离子纳米乳Cationorm®和口腔软膏Bonjela®中广泛使用,其临床安全性得到进一步证实。此外,采用的凝胶基质为P407/P188。由于非离子型表面活性剂泊洛沙姆无毒、无刺激,不仅可以通过空间位阻效应稳定纳米乳而且具有模拟黏膜的性质,是温敏型原位凝胶最常用的凝胶基质,同样安全性也能得到保证。其他辅料如蓖麻油、MCT、吐温-80和甘油均是常用的眼用制剂辅料之一。

3.2 FK506 CNE GEL的药动学参数

药动学参数t max (CNE GEL)>t max (Talymus®)>t max (CNE),说明FK506 CNE GEL的达峰时间最长。这是因为FK506 CNE GEL在角膜表面形成一层凝胶且其所带正电荷能与带负电荷的角膜发生静电吸引作用,从而延长其在眼部的滞留时间,缓慢而持续地释放药物,使药物作用时间延长,达峰时间延迟。而ka (CNE)>ka (Talymus®)>ka (CNE GEL)同样证实了这一点,由于FK506 CNE和Talymus®是水溶性滴眼液,相较于FK506 CNE GEL,释放药物透过角膜被吸收的速度相对较快,故FK506 CNE GEL被吸收的速度最慢。而Talymus®的粒径(1671.5±66.3)nm较FK506 CNE的粒径(178.8±2.7)nm大,故FK506 CNE相较而言吸收快、达峰时间短。

由于泪液冲刷及鼻泪管排泄,房水药物浓度随时间延长而降低。由药时曲线可见,在给药后2~4 h,Talymus®的消除曲线下降趋势最为陡峭,FK506 CNE次之,而FK506 CNE GEL的消除曲线最为平缓。ke (Talymus®)>ke (CNE)>ke (CNE GEL)同样说明FK506 CNE GEL在眼部被消除的速度最慢,相较另外两种制剂而言,明显延缓了药物从前房的消除。

综上所述,FK506 CNE GEL对兔眼无明显刺激性,给药后能黏附于黏膜表面,延长药物作用时间,提高药物生物利用度,减少给药频次。有望成为一种眼部安全性高、滞留时间长的FK506眼用制剂,其研发成功将为眼科临床提供更多选择,为IIAODs患者的临床治疗提供帮助。

-

表 1 2014至2020年7所高校药学论文总发文量及各分区发文篇数与占比(%,合计中占比)

年份 总篇数 Q1区篇数 Q2区篇数 Q3区篇数 Q4区篇数 国际刊 国内刊 国际刊 国内刊 国际刊 国内刊 国际刊 国内刊 2014 1 670 740 12 406 14 219 44 169 66 2015 1 664 730 16 377 20 258 33 186 44 2016 1 610 695 16 378 26 228 42 170 55 2017 1 750 856 23 355 31 244 27 157 57 2018 1 907 941 24 397 42 297 25 145 36 2019 2 182 1 079 7 486 31 334 34 168 43 2020 1 245 707 4 248 25 157 26 51 27 合计 12 028 5 748(47.79) 102(0.85) 2 647(22.01) 189(1.57) 1 737(14.44) 231(1.92) 1 046(8.70) 328(2.73) 5 850(48.64) 2 836(23.58) 1 968(16.36) 1 374(11.42) 表 2 2014至2020年7所高校在国内刊发表论文情况(篇)

高校名称 总发文量 Q1区

论文数Q2区

论文数Q3区

论文数Q4区

论文数北京大学 239 22 39 60 118 复旦大学 170 26 63 30 51 中山大学 159 18 32 70 39 浙江大学 128 15 22 37 54 上海交通大学 86 16 18 18 34 暨南大学 61 4 14 13 30 北京协和医学院 7 1 1 3 2 合计 850 102 189 231 328 -

[1] 张杰, 刘新庄, 高彦静, 等. “双一流”建设背景下基于ESI和InCites的高校学科发展SWOT策略分析: 以北京化工大学化学学科为例[J]. 图书馆学刊, 2020, 42(6):99-106. doi: 10.3969/j.issn.1002-1884.2020.06.021 [2] 国务院. 国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2015(32):110-114. [3] 阳凌燕. 2013−2017年国内外高被引药学服务类文献的比较分析[J]. 药学服务与研究, 2020, 20(1):49-52, 57. [4] 张伟聪, 熊文娟. 基于ESI和InCites的临床医学学科评价比较分析[J]. 图书情报导刊, 2017, 2(8):37-41. doi: 10.3969/j.issn.1005-6033.2017.08.008 [5] 常艳璐, 赵志刚. 基于InCites数据库的临床药学文献计量分析[J]. 临床药物治疗杂志, 2017, 15(9):46-50. doi: 10.3969/j.issn.1672-3384.2017.09.011 [6] 兰芬, 魏雯婕, 阳凌燕, 等. 中美部分高校药学专业科研论文产出情况对比分析[J]. 药学服务与研究, 2016, 16(6):468-472. [7] 兰芬. 国内药学领域2010−2019年SCI论文的文献计量分析[J]. 药学服务与研究, 2020, 20(3):217-221. [8] 肖宏. 中国学术期刊国际引证年报(自然科学与工程技术)(2020)[M]. 北京: 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司, 2020: 23-28. [9] 李军. 略论现行评价机制的历史作用及其危害[J]. 编辑学报, 2021, 33(2):119-128, 146. -

下载:

下载:

下载:

下载: