-

临床流行病学显示,终末期肾脏病患者发生房颤的风险是一般人群的10倍[1]。口服抗凝剂是预防房颤血栓形成的重要治疗方法,但现有口服抗凝剂缺乏针对终末期肾脏病患者的临床研究,其安全性和有效性并不确切[2-3]。阿哌沙班是一种新型口服Xa因子的抑制剂,广泛应用于预防和治疗血栓形成。研究显示,阿哌沙班可降低肾病合并房颤患者的大出血、血栓栓塞和死亡风险,为此类患者提供新的抗凝药物选择[3]。但阿哌沙班缺少在终末期肾脏病患者(血肌酐清除率<15 ml/min)中使用的临床资料,且目前阿哌沙班肠道吸收部位尚不明确,其吸收的影响因素也不清楚,因而,一定程度上限制了其应用。本实验拟通过探究阿哌沙班在肾衰大鼠肠道内的吸收部位、吸收机制以及P糖蛋白抑制剂对其肠道吸收的影响,以便为阿哌沙班在终末期肾脏病患者中使用提供一定的参考依据。

-

岛津LC-2030 Plus高效液相色谱仪、AUW120D电子天平(日本岛津公司);UVF超纯水器(上海和泰仪器有限公司);超声清洗仪(深圳市洁盟清洗设备有限公司);Hei-Tec磁力搅拌器(德国海道尔夫);SHZ-D循环水式真空泵(巩义市英峪予华仪器厂)。

-

阿哌沙班原料药(武汉嘉叶生物科技有限公司);十二烷基硫酸钠(南京化学试剂有限公司);氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠、二水合盐酸二氢钠、氯化镁、氯化钙、葡萄糖、乙酸铵(上海国药集团);甲醇(上海星可高纯溶剂有限公司);纯净水(杭州娃哈哈股份有限公司)。

-

SD雄性大鼠,230~250 g,购自上海斯莱克实验动物有限公司,动物许可证号:SCXK(沪)2017-0005。动物自由饮水、进食,环境温度22~25 ℃,相对湿度60%,光照时间8:00—18:00。所有动物实验均符合实验动物伦理学要求。

-

精确称取NaCl 7.8 g、KCl 0.35 g、MgCl2·6H2O 0.02 g、NaH2P04 0.32 g、NaHCO3 1.37 g,用超纯水溶解后加入0.37 g CaCl2 至溶解完全,临用前加入葡萄糖1.4 g,转移至1000 ml容量瓶中定容至刻度,调节pH至7.4。

-

精确称取9 mg阿哌沙班原料药置于容量瓶中,加入3 % SDS,定容至100ml,作为阿哌沙班储备液备用。

-

分别取0.5、1.0、4.0ml阿哌沙班储备液至100 ml容量瓶中,加入K-R营养液,超声溶解后定容至100ml,配置成的阿哌沙班溶液浓度分别为0.45、0.90、3.60 μg/ml。

-

精确称取0.5g的盐酸维拉帕米置于100 ml容量瓶中,加入超纯水溶解配制成浓度为5 mg/ml的盐酸维拉帕米储备溶液。分别取1 ml盐酸维拉帕米储备溶液和1 ml阿哌沙班储备溶液置100ml容量瓶,配制成含盐酸维拉帕米浓度为50 μg/ml、阿哌沙班浓度为0.9 μg/ml的供试品溶液。

-

色谱柱:Gemini 5u C18 110A色谱柱(4.6 mm×250 mm,5 μm);流动相:A相为甲醇,B相为10 mmol/L醋酸胺溶液;柱温:30 ℃;流速:1.0 ml/min;进样量:10 μl。

-

分别取空白K-R溶液、阿哌沙班K-R溶液以及阿哌沙班K-R回流收集液,2000 r/min离心5 min后取上清液10 μl,按照“2.2.1”项下色谱条件进样分析[4-5]。结果见图1。实验结果表明,肠灌流液中阿哌沙班峰形良好,保留时间约为7 min,空白K-R溶液及空白肠灌流液对其无干扰,专属性良好。

-

精密量取阿哌沙班标准储备液用K-R溶液配制系列标准溶液,各取1 ml加入0.5 ml甲醇,离心后取上清液,按照“2.2.1”项下方法进样分析。线性回归分析结果表明阿哌沙班在0.36-4.5 µg/ml范围内线性关系良好。

-

精密量取阿哌沙班标准储备液用K-R溶液配制浓度呈0.45、0.9、3.6 μg/ml的阿哌沙班供试品溶液,各取1 ml加入0.5 ml甲醇,离心后取上清液,按照“2.2.1”项下方法进样分析,计算阿哌沙班在低、中、高浓度溶液中的回收率。低、中、高浓度溶液中阿哌沙班平均回收率分别为97.39 %、98.91 %、99.92 %,RSD分别为1.94 %、1.88 %、1.25 %,结果表明本方法准确度良好。

-

精密量取阿哌沙班标准储备液用K-R溶液配制浓度为0.45、0.9、3.6μg/ml的阿哌沙班供试品溶液,置于37 ℃水浴3 h,考察药物在K-R液中的稳定性。结果0.45、0.9、3.6 µg/ml的阿哌沙班供试液的 RSD 分别为 0.51 %、1.65 %、0.50%,表明3 h内阿哌沙班的稳定性良好。

-

雄性SD大鼠适应性饲养1周后按剂量40 mg/kg腹腔注射1%戊巴比妥钠,待麻醉成功后,取仰卧位固定,常规消毒,沿左腹旁肾脏位置切开皮肤并逐层分离皮下组织进入腹腔,暴露左侧肾脏,切开上、下极的包膜,采用针形电烧灼器分别在左肾上、下极电凝肾脏表面,逐层缝合肌层和皮肤,关闭腹腔。2周后,沿右腹旁肾脏位置处切口切开皮肤,逐层分离皮下组织进入腹腔,暴露右侧肾脏,用丝线结扎右肾肾门,切除右肾。

-

取慢性肾功能衰竭大鼠,禁食12 h,期间自由饮水,按剂量40 mg/kg 腹腔注射1%戊巴比妥钠,待麻醉成功后,取仰卧位固定,常规消毒皮肤。沿腹中线取长约3 cm纵行手术切口,分别在十二指肠、空肠、回肠、结肠处各取间距约为10 cm两个微小切口,分别在两切口处置入无菌引流管,并用丝线固定。取预热至37 ℃的生理盐水冲洗肠道内容物,直至澄清液体,引流管连接恒流泵,以2.0 ml/min的起始流速将浓度为0.9 μg/ml的阿哌沙班溶液泵入肠段,待肠段内药液充满后将流速降低至0.2 ml/min,此后按15 min/次的频率收集肠回流液,计算肠回流液的质量减少量及15 min内收集到的流出液体的质量,并测定收集液中药物浓度。实验持续时间2 h。样品采集完后处死大鼠,剪下所研究的肠段,将其平铺,测量其长度以及横截面半径。

-

采用质量法对回流液流入和流出体积进行校正。按下式计算吸收速率常数(Ka)和表观渗透系数(Papp):

$$ K_{a}=(1-C_{out}V_{out}/C_{in}V_{in})v/\text{π}r^{2}L $$ $$ P_{app}=-v ln(C_{out}V_{out}/C_{in}V_{in})/2\text{π}rL $$ 式中Vin和Vout分别为灌入和收集的回流液体积(ml),Cin、Cout分别为进口和出口处回流液中药物的质量浓度(μg/ml),v为灌流速度(ml/min),r为被灌流肠段的横截面半径(cm),L为被灌流肠段的长度(cm)。

-

根据测定收集液中阿哌沙班浓度,计算不同肠段中阿哌沙班Ka和Papp,结果发现空肠对阿哌沙班的吸收速率最快,结肠段最慢,结果具有统计学意义。各肠段间的阿哌沙班表观吸收系数未见明显异常。如表1所示。

表 1 不同肠段药物吸收速率常数和表观吸收系数(n=6)

肠段 Ka×10−2/min Papp×10−4(cm/s) 十二指肠 1.43±0.18# 0.17±0.6 空肠 1.80±0.27*# 0.24±0.03 回肠 1.35±0.24# 0.16±0.03 结肠 0.87±0.18 0.14±0.05 注: #P<0.05,与结肠比较;*P<0.05,与回肠比较 -

配制浓度分别为0.45、0.9、3.6 μg/ml的阿哌沙班灌流液,按“2.3.2”项下操作流程选取肾衰大鼠回肠进行灌流,测定灌流液中阿哌沙班的浓度,计算药物Ka和Papp。结果显示,在回肠段,阿哌沙班药物浓度越高,肠道对其吸收速率和表观吸收系数越低(P<0.05),如表2所示。

表 2 回肠不同浓度药物吸收速率常数和表观吸收系数(n=6)

浓度(μg/ml) Ka×10−2/min Papp×10−4(cm/s) 0.45 1.67±0.38# 0.27±0.05# 0.90 1.35±0.24 0.16±0.03 3.60 0.81±0.18 0.13±0.03 注: #P<0.05,与高浓度组比较 -

按“2.1.4”项下方法配制含盐酸维拉帕米的阿哌沙班灌流液,按“2.3.2”项下操作流程选取大鼠空肠及回肠进行灌流,测定灌流液中阿哌沙班的浓度,计算药物Ka和Papp,研究P-gp 外排作用对阿哌沙班在空肠和回肠段的吸收特性影响。结果显示,加入维拉帕米后,阿哌沙班的Ka和Papp的值均增加,提示阿哌沙班是 P-gp 的底物,P-gp抑制剂显著促进阿哌沙班的肠吸收,如表3所示。

表 3 P-gp抑制剂对阿哌沙班在空肠和回肠段吸收特性的影响(n=6)

药物组别 空肠 回肠 Ka×10−2

/minPapp×10−4

(cm/s)Ka×10−2

/minPapp×10−4

(cm/s)阿哌沙班 1.80±0.27 0.24±0.03 1.35±0.24 0.16±0.03 阿哌沙班+维拉帕米 2.97±0.44# 0.53±0.12# 1.89±0.51* 0.31±0.04 注: # P<0.05,空肠段与阿哌沙班单药组比较;*P<0.05,回肠段与阿哌沙班单药组比较 -

阿哌沙班是新型口服、高效、高选择性的Xa因子抑制剂,自2013年上市以来,随着应用的推广,阿哌沙班适应证由早期的关节置换术后预防静脉血栓形成逐渐拓展为广泛的预防和治疗血栓的形成[6-10]。慢性肾脏病是临床常见病和多发病[11]。研究显示,相对于健康人群,终末期肾脏病患者发生房颤的风险增加10倍,严重危及终末期肾脏病患者的生命安全[1]。房颤是临床最常见的心律失常疾病,其极易诱发血栓形成,抗凝治疗是房颤病人预防血栓形成及栓塞的必要治疗手段[12]。但目前临床上常见的口服抗凝剂均缺乏针对肾脏病患者的临床研究,其安全性和有效性存疑[3,8,13]。在一项和华法林的对比中发现,相对于华法林,阿哌沙班可降低终末期肾脏病合并房颤患者的大出血、血栓栓塞和死亡风险[3]。此外有研究发现,肾功能损伤对阿哌沙班血浆浓度与抗FXa活性的关系无明显影响[14]。这也给这部分患者带来了新抗凝剂的选择。然而,对于其肠道主要吸收部位及吸收机制了解欠缺也在一定程度上限制了其临床的应用。

本研究通过比较肾衰大鼠不同肠段药物浓度的测定来推测阿哌沙班在肠道内的吸收部位及吸收机制,并通过给予P糖蛋白抑制剂来研究其对肠道吸收阿哌沙班的影响。目前研究胃肠道对药物吸收情况的方法主要分为在体实验、体外实验和体内实验三种[15]。其中在体实验又分为两种:循环灌流法和单向灌流法[15-17]。单向灌流法具有通用性好、耗时少及流速低的特点,同时显著减少了对肠道生理环境的影响,最终实验准确性高[16,18]。在本实验所测定的阿哌沙班因其溶解性低、渗透性差及难以被吸收的限制,导致肠道对酚红吸收增加,对实验结果测算校正影响大,故选用单向肠灌流法进行试验以及重量法进行校正计算[19]。

有文献报道[20],当药物的Papp小于 0.03×10−4 cm/s时表明该药物吸收较差;Papp大于0.2×10−4 cm/s时表明该药物吸收完全;而介于两者之间则为中等吸收。阿哌沙班在十二指肠、空肠、回肠、结肠的Papp值均保持约0.2×10−4 cm/s,说明阿哌沙班在各肠段均有良好吸收行为。此外,高血压是慢性肾衰患者最常见的并发症,常需使用多种降压药物联合治疗,P-gp抑制剂维拉帕米作为经典的钙通道拮抗剂广泛应用于临床降压治疗。既往研究显示,阿哌沙班和利伐沙班可被细胞色素P450 3A和P-gp所消除[21]。为进一步明确P-gp对阿哌沙班的吸收影响,本研究观察了P-gp抑制剂盐酸维拉帕米对阿哌沙班肠道吸收的影响,结果表明加入P-gp抑制剂后,阿哌沙班在空肠和回肠段Ka和Papp值均有不同程度的增加,推测阿哌沙班是P-gp的底物, P-gp抑制剂的加入有利于增加阿哌沙班的吸收程度,从而提高阿哌沙班口服生物利用度。不同浓度的阿哌沙班溶液在回肠的吸收情况不同,低浓度与高浓度之间存在显著性差异,且高浓度的Ka及Papp的值最小,表明阿哌沙班的吸收存在自身浓度抑制,其吸收机制应为主动转运。

综上所述,阿哌沙班在各肠段均有吸收;P-gp抑制剂对阿哌沙班在空肠和回肠段的吸收均有明显的促进作用,表明阿哌沙班为P-gp底物,推测其吸收机制为主动转运。本文拟通过探究阿哌沙班在肠道内的吸收部位、吸收机制以及P糖蛋白抑制剂对其肠道吸收的影响,为今后阿哌沙班的使用提供一定的参考依据。

Study on intestinal absorption characteristics of apixaban by in vivo one-way perfusion in rats with renal failure

-

摘要:

目的 研究阿哌沙班在肾衰大鼠体内的肠吸收特性,并考察P糖蛋白(P-glycoprotein,P-gp)抑制剂对阿哌沙班吸收行为的影响。 方法 选择肾衰大鼠在体单向灌流法进行肠吸收实验,建立大鼠阿哌沙班肠灌流液HPLC分析方法,以考察大鼠在体肠吸收影响因素。 结果 阿哌沙班在各肠段的吸收速率常数(Ka)存在显著性差异(P<0.05),但表观吸收系数(Papp)未见明显差异(P>0.05);大鼠回肠段的Ka和Papp值随药物浓度的增加而降低;加入 P-gp抑制剂盐酸维拉帕米(0.1 mmol/L)后,阿哌沙班在空肠和回肠段的Ka和Papp值均明显增加。 结论 阿哌沙班在各肠段均有吸收;P-gp抑制剂对阿哌沙班在空肠和回肠段的吸收均有明显的促进作用,表明阿哌沙班为P-gp底物,推测其吸收机制为主动转运。 Abstract:Objective To study the intestinal absorption characteristics of apixaban in rats with renal failure, and the effect of P-glycoprotein (P-gp) inhibitors on its absorption behavior. Methods The in vivo absorption experiment was performed in CRF rats by one-way perfusion method and the absorption factors was investigated by establishing the HPLC analysis method. Results The absorption rate constant (Ka) of apixaban in each intestinal segment was significantly different (P<0.05) with no significant difference in apparent absorption coefficient (Papp) (P>0.05). The Ka and Papp values in the rat ileum decreased with the increasing of drug concentration. After addition of P-gp inhibitor verapamil hydrochloride (0.1 mmol/L), the Ka and Papp values of apixaban in the jejunum and ileum were significantly increased. Conclusion Apixaban is absorbed in all intestinal segments. P-gp inhibitors can significantly promote the absorption of apixaban in jejunum and ileum, suggesting that apixaban is P-gp substrate and its absorption mechanism is supposed to be active transport. -

Key words:

- apixaban /

- renal failure /

- one-way perfusion /

- intestinal absorption characteristics

-

中医药促进创面修复是目前研究的热点,有大量研究提示,中药在创面修复的治疗和护理上有很好的效果。现代研究也发现,外用中药能酸化、营养创面,多靶点、多环节发挥作用。创面的修复过程包括炎症期、增殖期和重塑期[1]。炎症期主要表现为充血、渗出和白细胞浸润。增殖期包括血管生成以及细胞的增殖迁移。重塑期出现胶原蛋白的合成和降解,这与肌成纤维细胞、转化生长因子-β(TGF-β)和基质金属蛋白酶(matrix metal-loproteinases, MMPs)有关[2]。中医外科治疗创面根据不同的病程时期分别应用“消” “托” “补”三法。本文研究了中药方剂的配伍规律,对创面修复不同时期的用药机制研究具有指导意义。

应用数据挖掘技术可以从大量信息中得出需要的用药规律从而为科学组方提供理论依据。我们收集文献,建立数据库,总结了中医药促进创面修复的用药规律,为进一步推动中药促进创面修复的组方研究奠定基础。

1. 数据来源

收集近10年来中国期刊全文数据库(CNKI)中医药促进创面修复组方,以及中医外科相关医书,如《外科心法要诀》 《疮疡经验全书》所载药方,得到有效方剂75首,药物203味,建立数据库[3]。录入包括方名、组成、药类、药性、归经、频数、频率、功效在内的信息[4]。以《中国药典》(2020年版)中记载的中药正名为标准。

2. 研究方法

采用Excel 2010软件,建立数据库[5],采用SPSSStatistics 26软件进行药物类别、药性、归经、频数、频率、功效的统计,并做出描述性分析。运用该软件的Hierarchical聚类算法对核心药物进行聚类分析。采用SPSS Modeler17软件进行建模,运用Apriori算法对核心药物做关联规则分析,最低条件支持度为8,最小规则置信度为60,最大前项数为2,获取可能的药对和药组,并根据支持度和置信度进行筛选[6-7]。

3. 研究结果

3.1 药物频数和频率结果

纳入分析的中药方剂75首,中药二〇三味,药物出现频数总计558次。使用频率最高为29.33%,最低为1.33%。将方剂中单味药使用频率在10%以上的十六味中药归纳为本研究的核心中药,其频数、频率分析见表1。

表 1 核心中药的频数和频率结果序号 药物 频数(次) 频率(%) 1 乳香 22 29.33 2 甘草 20 26.67 3 当归 18 24.00 4 白芷 15 20.00 5 黄柏 14 18.67 6 没药 14 18.67 7 大黄 13 17.33 8 血竭 13 17.33 9 冰片 11 14.67 10 麻油 11 14.67 11 赤芍 10 13.33 12 金银花 9 12.00 13 轻粉 9 12.00 14 朱砂 9 12.00 15 白矾 8 10.67 16 木鳖子 8 10.67 3.2 药类频数和频率结果

依据《中国药典》(2020年版)分类标准,将75首方剂中的203种中药分为26类。药类选用频率最高为清热药(22.8%),其次为活血化瘀药(15.4%),再次为补虚药(12.0%),成为中医药治疗创面修复的基本配伍药类,而拔毒化腐生肌药(5.7%)和解表药(5.7%)是有一定辅助治疗效果的配伍药类,祛风湿药、攻毒杀虫止痒药等药类在治疗中也有一定的选用频率。方剂中药类选用频数、频率分析,见表2。

表 2 药类频数和频率结果药物类别 味数 频数(次) 频率(%) 累计频率(%) 清热药 40 127 22.8 22.8 活血化瘀药 20 86 15.4 38.2 补虚药 177 67 12.0 50.2 拔毒化腐生肌药 11 32 5.7 55.9 解表药 15 32 5.7 61.6 祛风湿药 14 25 4.5 66.1 攻毒杀虫止痒药 8 24 4.3 70.4 开窍药 6 22 3.9 74.4 理气药 12 18 3.2 77.6 利水渗湿药 11 18 3.2 80.8 安神药 6 16 2.9 83.7 泻下药 2 15 2.7 86.4 收涩药 6 14 2.5 88.9 化痰止咳平喘药 7 12 2.2 91.0 止血药 8 10 .8 92.8 补气药 1 7 1.3 94.1 活血止痛药 2 6 1.1 95.2 燥湿药 1 6 1.1 96.2 平肝熄风药 5 5 0.9 97.1 祛风药 1 5 0.9 98.0 温里药 4 5 0.9 98.9 攻下药 2 2 0.4 99.3 消食药 2 2 0.4 99.6 化湿药 1 1 0.2 99.8 治燥药 1 1 0.2 100.0 3.3 药味、药性的频数和频率结果

依据《中国药典》(2020年版)分类标准,将203种中药进行药味、药性的频数、频率统计分析:①药味以苦、辛、甘为主,累计频率高达85.63%;②药性以寒、温、平为主,累计频率达95.13%。其选方剂中的药味以及药性的频数、频率分析,分别见表3、表4。

表 3 药味频数和频率结果药味 味数 频数(次) 频率(%) 累计频率(%) 苦 95 272 31.26 31.26 辛 90 260 29.89 61.15 甘 73 213 24.48 85.63 咸 29 64 7.36 92.99 涩 11 32 3.68 96.67 酸 12 25 2.87 99.54 淡 3 4 0.46 100.00 表 4 药性频数和频率结果药性 味数 频数(次) 频率(%) 累计频率(%) 寒 75 225 42.13 42.13 温 71 183 34.27 76.40 平 37 100 18.73 95.13 凉 8 13 2.43 97.57 热 8 13 2.43 100.00 3.4 归经频数和频率结果

依据《中国药典》(2020年版)分类标准,将203种中药进行药物归经的频数、频率统计分析,依次为肝经、心经、脾经、胃经、肺经、大肠经,累计频率86.34%。方剂中的药物归经频数、频率分析,见表5。

表 5 归经频数和频率结果归经 味数 频数 频率(%) 累计频率(%) 肝 103 303 20.29 20.29 心 66 270 18.08 38.38 脾 75 251 16.81 55.19 胃 72 187 12.53 67.72 肺 63 180 12.06 79.77 大肠 34 98 6.56 86.34 肾 40 85 5.69 92.03 膀胱 25 53 3.55 95.58 胆 7 24 1.61 97.19 心包 3 22 1.47 98.66 小肠 2 12 0.80 99.46 三焦 3 8 0.54 100.00 3.5 聚类结果

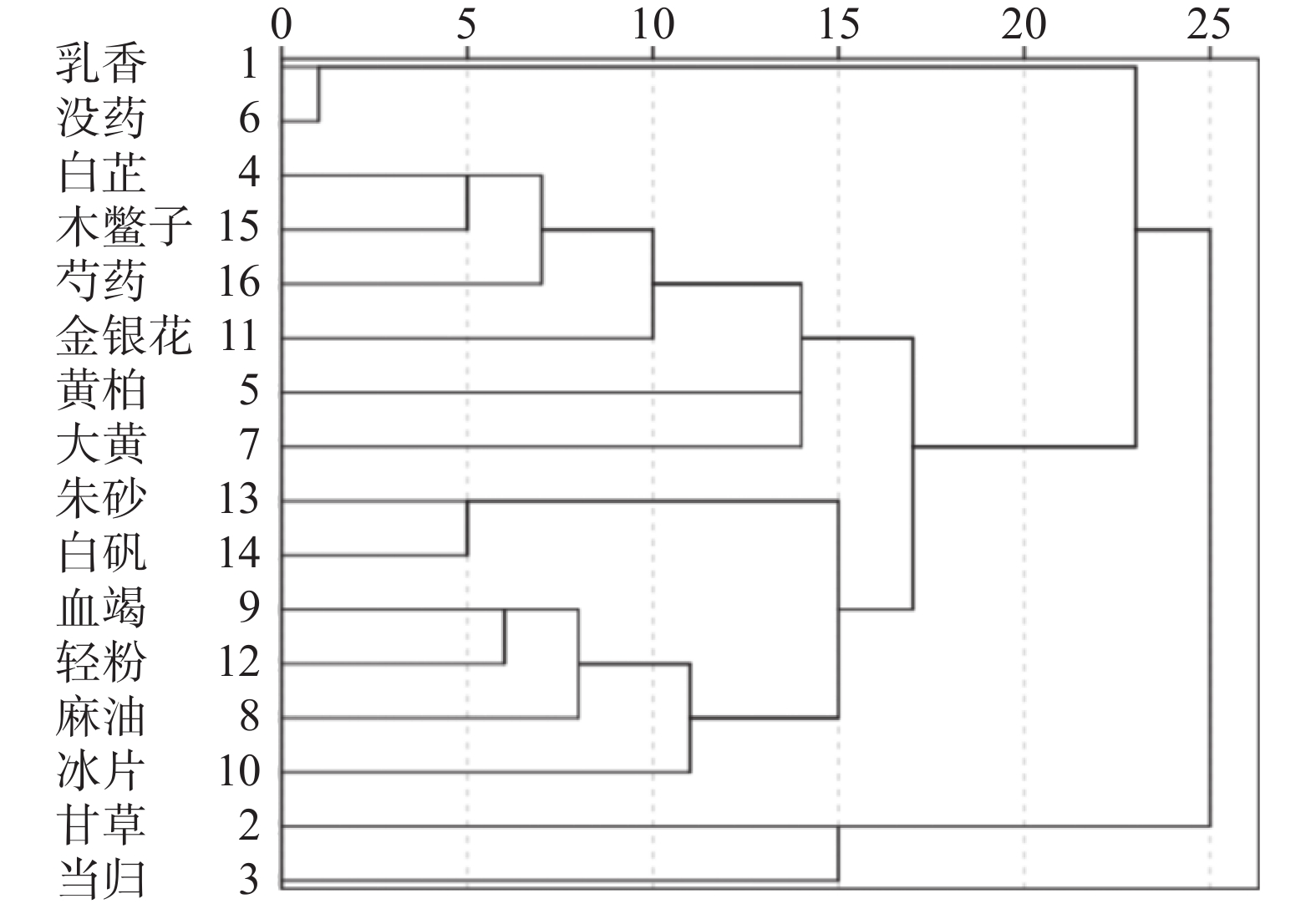

采用SPSS statistics22对核心药物聚类分析,结合相关中药理论分析后得出4组聚类结果[8]。这4类分别为聚一类:乳香、没药;聚二类:白芷、木鳖子、芍药、金银花、黄柏、大黄;聚三类:朱砂、白矾、血竭、轻粉、麻油、冰片;聚四类:甘草,当归。使用平均联接(组间)的谱系图重新标度的距离聚类组合,见图1。

3.6 关联规则结果

得出15条使用率最高药对与药组。当归和甘草,乳香规则标识最多,为15;没药和乳香实例最多,为22;没药和乳香支持度最高,为29.33%;乳香和没药、乳香和没药及血竭置信度最高,为100.00%;乳香和没药、没药和乳香规则支持度百分比最高,为18.67%;药对配伍规则分析结果,见表6。药物关联规则网络图,见图2。

表 6 关联规则分析后项 前项 规则标识 实例 支持度

百分比

(%)置信度

百分比

(%)规则支持度

百分比

(%)乳香 没药 4 14 18.67 100.00 18.67 乳香 没药,血竭 13 7 9.33 100.00 9.33 没药 血竭,乳香 14 9 12.00 77.78 9.33 白芷 木鳖子 1 8 10.67 75.00 8.00 乳香 血竭 6 13 17.33 69.23 12.00 当归 木鳖子,白芷 7 6 8.00 66.67 5.33 甘草 芍药,当归 8 6 8.00 66.67 5.33 白芷 芍药,当归 9 6 8.00 66.67 5.33 当归 芍药,白芷 10 6 8.00 66.67 5.33 乳香 芍药,白芷 11 6 8.00 66.67 5.33 芍药 白芷,乳香 12 6 8.00 66.67 5.33 当归 甘草,乳香 15 6 8.00 66.67 5.33 没药 乳香 5 22 29.33 66.64 18.67 当归 芍药 2 10 13.33 66.00 8.00 白芷 芍药 3 10 13.33 60.00 8.00 4. 讨论

4.1 药物描述性分析

依据分析研究得出结论:①中医药治疗创面修复核心单味药为乳香、没药、白芷、木鳖子、芍药、金银花、黄柏、大黄、朱砂、白矾、血竭、轻粉、麻油、冰片、甘草、当归;上述核心药物中的大部分药物在岑经途等[9]的聚类分析中作为某一聚类中的大部分药物同时出现,说明它们的相互配伍有临床意义。②主要药类为清热药、活血化瘀药、补虚药。乳香具有促进血液循环,促进创面修复和止痛的功效,正确使用乳香配伍其他药物可以得到更好的效果。没药和乳香是一对经典的药对。白芷排脓通窍、疏散风邪、止痛、祛湿,对于治疗外伤功效显著。木鳖子可以消肿、攻毒、疗疮。现代研究表明,木鳖子可以抗炎杀菌,是治疗外伤的常用药物。芍药具有平抑肝阳,柔肝敛阴的作用,和甘草的配伍可以很好地缓急止痛,在桂枝汤中又发挥了调和营卫的作用。金银花是清热解毒药类的常见药物,针对创面损伤后的红肿热痛效果较好。黄柏是燥湿散热的常见药物,本课题组推断黄柏针对下焦对应部位的创伤有更好的作用。大黄的活血化瘀功效在创面修复过程中发挥作用。朱砂镇惊安神,外用治伤。朱砂有毒,在临床使用上要注意用量用法和配伍规范。白矾是治疗痈疽肿毒、水火烫伤的外用药,在临床使用上要注意用量。血竭外用敛疮、止血;内服活血化瘀、散结止痛。血竭是创面修复的常用药物,分析如何将血竭与其他药物正确的配伍对于指导临床实践很有意义。轻粉外用杀虫攻毒,内用祛除痰邪、攻逐水饮。轻粉在治疗创伤的时候外用较多。麻油外用可以使创面隔绝细菌等各种病原体,促进创面的愈合,是中医外科常用药物。冰片可以抗炎、清凉止痒,用途广泛。甘草调和诸药。当归补血活血、通经活络,对于创伤后期瘀阻经络有很好的作用。

创面损伤后常出现红肿热痛,血脉不通,血瘀阻络,久而久之耗伤气血,用以清热药、活血化瘀药、补虚药标本兼治,效果较好。

4.2 药物配伍规律分析

4.2.1 聚类分析

聚一类药物包括乳香、没药。乳香、没药是常见的药对,可以针对创面形成气血阻滞的病理因素进行治疗。聚二类药物包括白芷、木鳖子、芍药、金银花、黄柏、大黄。这组药物以清热药为主,针对疮疡中后期热毒壅滞,久而热胜肉腐成脓等病理因素进行治疗。聚三类药物包括朱砂、白矾、血竭、轻粉、麻油、冰片。聚三类药物主要为拔毒化腐生肌药,局部外用,脓出毒泄,腐去新生,缓和止痛,使得创面逐渐收口而愈。这组药物以补虚药为主,性味多甘温质润,主入心、肺、肝经,《外科证治全生集》记载:“毒之化必由脓,脓之化必由气血。”聚四类药物包括甘草、当归,配合使用能够发挥补血活血的功效。由此可见,促进创面修复的组方以活血化瘀、解表透肌、清热解毒、托毒外出、补虚正本为主。

4.2.2 关联规则分析

置信度越高说明预测的结果越准确,本研究中核心药物组合在统计学上均有意义[10]。对十六味核心中药进行关联规则分析,符合聚类分析中的结果。得出乳香和血竭、当归和芍药、白芍和芍药、没药和血竭、乳香、白芷和木鳖子的关联性较强,有研究价值。①乳香可以活血、止痛、生肌;血竭可以止血愈伤,收敛疮口,特定的情况下使用可以起到消除痈疮的作用。经过中医学分析得出乳香的活血配合血竭的止血可以起到破除淤血,促进愈合的作用。两者配合,扶正祛邪,止痛、敛疮、生肌,加快伤口愈合。②当归的功效是养血、活血,芍药的功效是柔肝、平肝、养血。肝藏血,主疏泻。当归通养一身之血,芍药入肝经,养肝、调肝、柔肝、平肝。《金匮要略》中记载当归芍药散为理血剂,此方中当归和芍药的剂量最大,为主要药物。当归芍药散在古代典籍中的主治妇人妊娠经期疼痛,此处本课题组研究人员推测当归、芍药的配伍可在创面修复领域起到活血止痛的作用。③白芷具有疏散风邪,消肿通窍,排脓除湿的作用。芍药入肝经,肝主木,易受风邪,白芷疏散风邪,推断两者组合对病程较长累及肝脏的创伤有较好的作用。创面在表,易感外邪,其中风邪由甚。风为百病之长,此处提示祛风在创伤的治疗中有一定作用。④没药活血止痛、散结消肿;乳香与没药功效相似,与没药构成了常见的药对;血竭活血敛疮,止痛消肿。3种药物在功效上部分协同,部分互补,合用效果更好。⑤白芷可以抑制炎症,木鳖子可以杀菌,两者合用对于创面感染的预防与治疗效果较好。上述结果体现了促进创面修复的活血化瘀、解表透肌、清热解毒、托毒外出、缓和止痛、收敛疮口等治则治法。

综上所述,中医药促进创面修复的数据挖掘结果与创面的病因病机及治则治法基本相符。通过对75个中药方剂,二〇三味中药,其中药物频数、频率、药类、性味归经等数据的分析研究,得出中医药在创面修复初期或毒邪偏胜时多用清热、解毒、疏通、透毒之剂,到疮疡形成后期且机体衰弱情况下多用补气托里、调和营卫之法,以达到良好的治疗效果。活血化瘀药辛散走窜,既能活血又能行气、消瘀,又能去腐生肌。而补虚药味多甘,大多归脾、肺、肝、心经,可以在疮疡后期正气耗损,气血运行不畅之时起到补气补血的作用。以上体现出疮疡前、中、后期“消” “托” “补”的治疗总则。采用消解、托里、补益的用药原则补泄兼施,并运用内服合并外敷的综合用药方法提高疗效。有研究指出,基于从苏醒的动物体内微透析取样和LC-MS/MS定量的药动学和药效学研究有利于揭示中药药对的配伍机制,可以利用这种方法进行下一步中药配伍组方研究[11]。目前临床上主要采用手术和西药等西医疗法治疗创面。本研究提出了中药促进创面修复的创新推断。中医药外用促进创面修复在我国具有源远流长的历史和较好的治疗效果,探究如何准确运用中西医结合的方法治疗创面,很有研究意义。

-

表 1 不同肠段药物吸收速率常数和表观吸收系数(n=6)

肠段 Ka×10−2/min Papp×10−4(cm/s) 十二指肠 1.43±0.18# 0.17±0.6 空肠 1.80±0.27*# 0.24±0.03 回肠 1.35±0.24# 0.16±0.03 结肠 0.87±0.18 0.14±0.05 注: #P<0.05,与结肠比较;*P<0.05,与回肠比较 表 2 回肠不同浓度药物吸收速率常数和表观吸收系数(n=6)

浓度(μg/ml) Ka×10−2/min Papp×10−4(cm/s) 0.45 1.67±0.38# 0.27±0.05# 0.90 1.35±0.24 0.16±0.03 3.60 0.81±0.18 0.13±0.03 注: #P<0.05,与高浓度组比较 表 3 P-gp抑制剂对阿哌沙班在空肠和回肠段吸收特性的影响(n=6)

药物组别 空肠 回肠 Ka×10−2

/minPapp×10−4

(cm/s)Ka×10−2

/minPapp×10−4

(cm/s)阿哌沙班 1.80±0.27 0.24±0.03 1.35±0.24 0.16±0.03 阿哌沙班+维拉帕米 2.97±0.44# 0.53±0.12# 1.89±0.51* 0.31±0.04 注: # P<0.05,空肠段与阿哌沙班单药组比较;*P<0.05,回肠段与阿哌沙班单药组比较 -

[1] STANIFER J W, POKORNEY S D, CHERTOW G M, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation and advanced chronic kidney disease[J]. Circulation,2020,141(17):1384-1392. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044059 [2] YAO X X, TANGRI N, GERSH B J, et al. Renal outcomes in anticoagulated patients with atrial fibrillation[J]. J Am Coll Cardiol,2017,70(21):2621-2632. doi: 10.1016/j.jacc.2017.09.1087 [3] SIONTIS K C, ZHANG X S, ECKARD A, et al. Outcomes associated with apixaban use in patients with end-stage kidney disease and atrial fibrillation in the United States[J]. Circulation,2018,138(15):1519-1529. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035418 [4] 张震, 孙燕. HPLC法测定阿哌沙班中的有关物质[J]. 天津药学, 2014, 26(6):9-11. doi: 10.3969/j.issn.1006-5687.2014.06.004 [5] 孙媛媛, 赵云丽, 段蒙蒙, 等. 高效液相色谱法测定阿哌沙班中的有关物质[J]. 沈阳药科大学学报, 2017, 34(1):37-42. [6] 周建光, 周颖奇. 新型口服抗凝药的特点和临床研究[J]. 临床药物治疗杂志, 2013, 11(5):8-14. doi: 10.3969/j.issn.1672-3384.2013.05.003 [7] 赵伟, 许海燕. 房颤患者脑卒中的预防: 新型抗凝药依度沙班与达比加群、利伐沙班、阿哌沙班疗效与安全性的比较[J]. 中华医学杂志, 2014, 94(33):2601. doi: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2014.33.012 [8] KIMACHI M, FURUKAWA T A, KIMACHI K, et al. Direct oral anticoagulants versus warfarin for preventing stroke and systemic embolic events among atrial fibrillation patients with chronic kidney disease[J]. Cochrane Database Syst Rev,2017,11:CD011373. [9] SU X L, YAN B J, WANG L H, et al. Oral anticoagulant agents in patients with atrial fibrillation and CKD: a systematic review and pairwise network meta-analysis[J]. Am J Kidney Dis,2021,78(5):678-689.e1. doi: 10.1053/j.ajkd.2021.02.328 [10] 陆璐, 张洁, 阎昭. 阿哌沙班治疗肿瘤相关性血栓栓塞的获益与风险[J]. 天津医科大学学报, 2021, 27(3):322-325. [11] 陈崴, 张望, 余学清. 中国肾脏病临床研究现状与展望[J]. 临床肾脏病杂志, 2013, 13(1):7-9. [12] LABOVITZ A J, ROSE D Z, FRADLEY M G, et al. Early apixaban use following stroke in patients with atrial fibrillation: results of the AREST trial[J]. Stroke,2021,52(4):1164-1171. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.030042 [13] HAREL Z, MCARTHUR E, JEYAKUMAR N, et al. The risk of acute kidney injury with oral anticoagulants in elderly adults with atrial fibrillation[J]. Clin J Am Soc Nephrol,2021,16(10):1470-1479. doi: 10.2215/CJN.05920421 [14] GUREVITZ C, GILADI E, BARSHESHET A, et al. Comparison of low and full dose apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation and renal dysfunction (from a national registry)[J]. Am J Cardiol,2021,159:87-93. doi: 10.1016/j.amjcard.2021.08.022 [15] 张晓雷, 周明眉, 贾伟, 等. 在体肠灌流模型及其在中药研究中的应用[J]. 上海中医药大学学报, 2010, 24(3):87-92. [16] 莫李立, 王素军. 口服药物吸收模型的研究进展[J]. 广东药学院学报, 2011, 27(1):104-107. doi: 10.3969/j.issn.1006-8783.2011.01.026 [17] 张燕, 朱华旭, 郭立玮. 在体单向肠灌流模型研究小檗碱及其在复方配伍环境中的大鼠肠吸收特性[J]. 药学学报, 2012, 47(2):233-238. doi: 10.16438/j.0513-4870.2012.02.005 [18] 沈凯, 王景田. 药物肠吸收实验研究方法进展[J]. 中国新药杂志, 2003, 12(12):988-991. doi: 10.3321/j.issn:1003-3734.2003.12.004 [19] 王辉, 褚倩倩, 哈婧, 等. 阿哌沙班的合成新工艺[J]. 中国新药杂志, 2015, 24(11):1290-1294. [20] FAGERHOLM U, JOHANSSON M, LENNERNÄS H. Comparison between permeability coefficients in rat and human jejunum[J]. Pharm Res,1996,13(9):1336-1342. doi: 10.1023/A:1016065715308 [21] OTSUKA Y, CHOULES M P, BONATE P L, et al. Physiologically-based pharmacokinetic modeling for the prediction of a drug-drug interaction of combined effects on P-glycoprotein and cytochrome P450 3A[J]. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol,2020,9(11):659-669. doi: 10.1002/psp4.12562 -

下载:

下载:

下载:

下载: