-

特应性皮炎(AD)是一种慢性、复发性、炎症性皮肤病,在全球疾病负担研究(GBD)中以伤残调整寿命年的率衡量时,其造成的疾病负担在非致命性疾病中居于第15位,在所有疾病和损伤中居于59位[1],同时AD造成的负担还与一个国家的国内生产总值呈正相关[2]。在过去的几十年里,亚洲国家居民的AD患病率持续上升,AD亦成为中国当前严重的公共卫生问题之一。中国居民AD的发病率逐年增加,儿童和老年人在亚洲五国均具有较高的AD发病风险,且中国居民的AD发病风险随时期的推进而加重[3]。

消风止痒颗粒现行质量标准收载于《部颁标准》中药成方制剂第十五册,标准编号:WS3-B-2975-98,处方中包括防风、蝉蜕、地骨皮、苍术(炒)、亚麻子、当归、地黄、木通、荆芥、石膏和甘草十一味药材[4]。消风止痒颗粒不仅对接触性荨麻疹作用明显,有缓解皮肤红肿,抑制风团之效[5],还能改善尿毒症患者皮肤瘙痒症状[6]。本研究旨在通过消风止痒颗粒对AD引起的急性瘙痒的缓解作用,探究其可能的作用机制,为中药在止痒方面的研究提供一定的基础和参考依据。

-

健康C57BL/6小鼠60只,雄性,体重18~20 g,SPF级,购自上海西普尔-必凯实验动物有限公司,实验动物生产许可证号:SCXK(沪)2018-0006。饲养条件:室温20~25 ℃,湿度40 %~70 %,标准饲料,动物自由饮食和饮水。

-

消风止痒颗粒由烟台东诚大洋制药有限公司提供,批号:Z20113054,规格:每袋3 g,临用前用纯净水配制成所需浓度。卡泊三醇(aladdin,批号:C126438);卵清蛋白(OVA,SAITONC,批号:A80003);无水乙醇(aladdin,批号:E111991);小鼠白三烯C4(LTC4)Elisa试剂盒(江苏晶美生物科技有限公司,批号:JM-02678M1);红细胞裂解液(BD,Cat:555899);FITC 抗小鼠 FcεRIα 抗体(BioLegend,Cat:134305);PE 抗小鼠 IgE 抗体(BioLegend,Cat:406907);PerCP/Cyanine5.5 抗小鼠 CD49b 抗体(Bio Legend,Cat:103519);APC 抗小鼠 CD200R (OX2R)抗体(BioLegend,Cat:123915)。

-

JA2003A型电子天平(上海精天电子仪器有限公司);A51119500C型全自动酶标仪(美国Thermo科技公司);5420型高速离心机(美国Eppendorf公司);CytoFLEX型流式细胞仪(美国贝克曼公司)。

-

参照Wang等的小鼠AD急性瘙痒模型制备方法[7]。8周龄的C57小鼠,每天先用卡泊三醇(0.5 nmol,溶在15 μl的100 %乙醇中)涂抹右侧耳皮肤(右耳内外侧各7.5 μl),然后用卵清蛋白(OVA,5 mg/ml,溶在20 μl磷酸盐缓冲盐水PBS中)进行涂抹(右耳内外侧各10 μl),连续处理10 d(从第0天到第9天)以使小鼠敏感。对照组小鼠先用15 μl乙醇处理,然后用20 μl PBS处理。在第10天,在小鼠右颊皮内注射OVA(2.5 mg/ml,溶在生理盐水中)20 μl进行激发。

-

60只雄性C57BL/6小鼠随机分为空白对照组、模型组、消风止痒颗粒低(7.2 g/kg)和高剂量组(14.4 g/kg)、阳性对照组(孟鲁司特,5 mg/kg)5组,每组12只,适应性饲养1周后开始进行造模。消风止痒颗组低剂量是按体表面积换算方法由人临床使用剂量(15岁以上患者1日分2~3次口服36 g,按60 kg体重计算,即0.6 g/(kg·d))换算成小鼠剂量(7.2 g/kg),高剂量设为低剂量的2倍,即14.4 g/kg。各组小鼠给药途径均为灌胃给药,各组药物均在给药前现配。消风止痒颗粒低剂量组药物加饮用水后配成1 g/ml浓度, 消风止痒颗粒高剂量组药物加饮用水后配成2 g/ml浓度;阳性对照组孟鲁司特加饮用水后配成0.695 mg/ml浓度,空白对照组用饮用水灌胃,各组小鼠均按7.2 ml/kg体积灌胃给药。各组于激发前12 h及激发前30 min各灌胃给药一次。

-

瘙痒行为在第10天上午8点至11点之间进行。测试前2 d将右侧脸颊备皮,测试前1 d(即第9天)将动物在测试室中适应60 min。测试当天给药30 min后在小鼠右颊皮内注射OVA(2.5 mg/ml,溶在0.9 %生理盐水中)20 μl进行激发,录像60 min,记数30~60 min小鼠抓挠次数。抓挠的定义是前脚或后脚直接对背部、脸颊或耳朵进行连续抓挠的情况,当这种情况在鼠将前爪或后爪离开或放在嘴巴为计数1次。

-

在小鼠瘙痒行为学实验结束后,每组随机取6只小鼠进行眼眶取血,在离心管中4 ℃静置2 h后,3 000 r/min离心10 min,取上清液到新的离心管中备用。血清样本按Elisa试剂盒操作说明书进行实验。

-

外周血淋巴细胞样本制备:每组各取3只小鼠,腹主动脉取血于抗凝管中(500 μl左右),每个样品加入1 ml红细胞裂解液,室温孵育15 min,1 000 r/min离心5 min,弃去上清液,再次加入1 ml红细胞裂解液,室温孵育15 min,1 000 r/min离心5 min,弃去上清液后加入1 ml PBS重悬离心,得到外周血淋巴细胞。抗体孵育:各样品管外周血淋巴细胞用300 μl的PBS重悬,每管加入1 μl抗体,4 ℃孵育30 min,流式细胞仪进样检测。

-

实验数据以均值±标准差(

$ \bar{x} $ ±s)表示,采用GraphPad Prism软件进行统计处理,采用单因素方差分析(one-way ANOVA)进行差异的显著性检验。P<0.05为差异具有统计学意义。 -

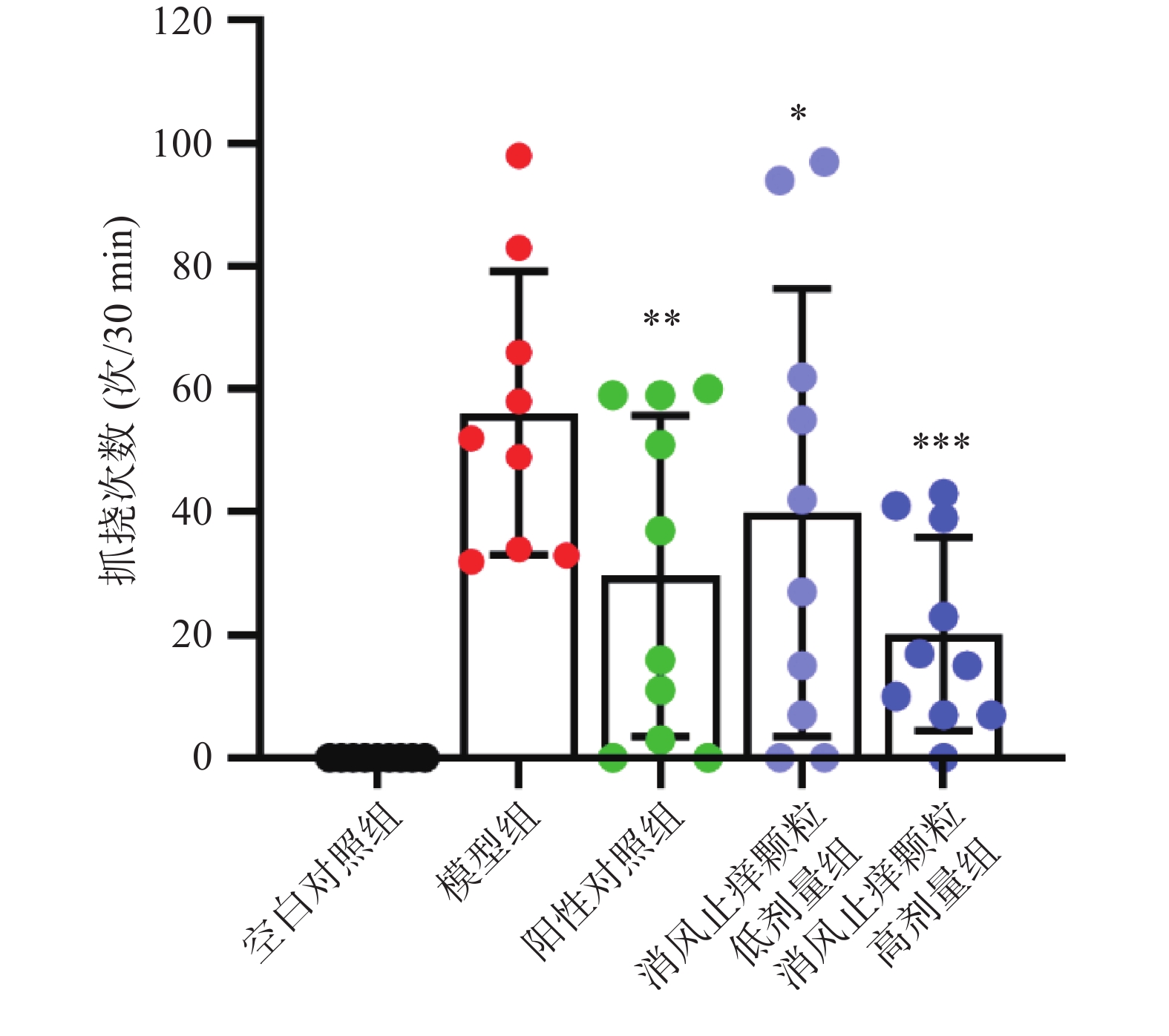

空白对照组小鼠无明显的急性抓挠行为,模型组小鼠激发后出现明显的抓挠行为,模型组抓挠次数均值为56次,与模型组相比,各给药组均不同程度显著减少小鼠抓挠次数(P<0.05),阳性对照组为34次、消风止痒颗粒低剂量组为42次、消风止痒颗粒高剂量组为23次,结果见图1。消风止痒颗粒能明显减少小鼠抓挠次数,改善小鼠AD急性瘙痒症状。

-

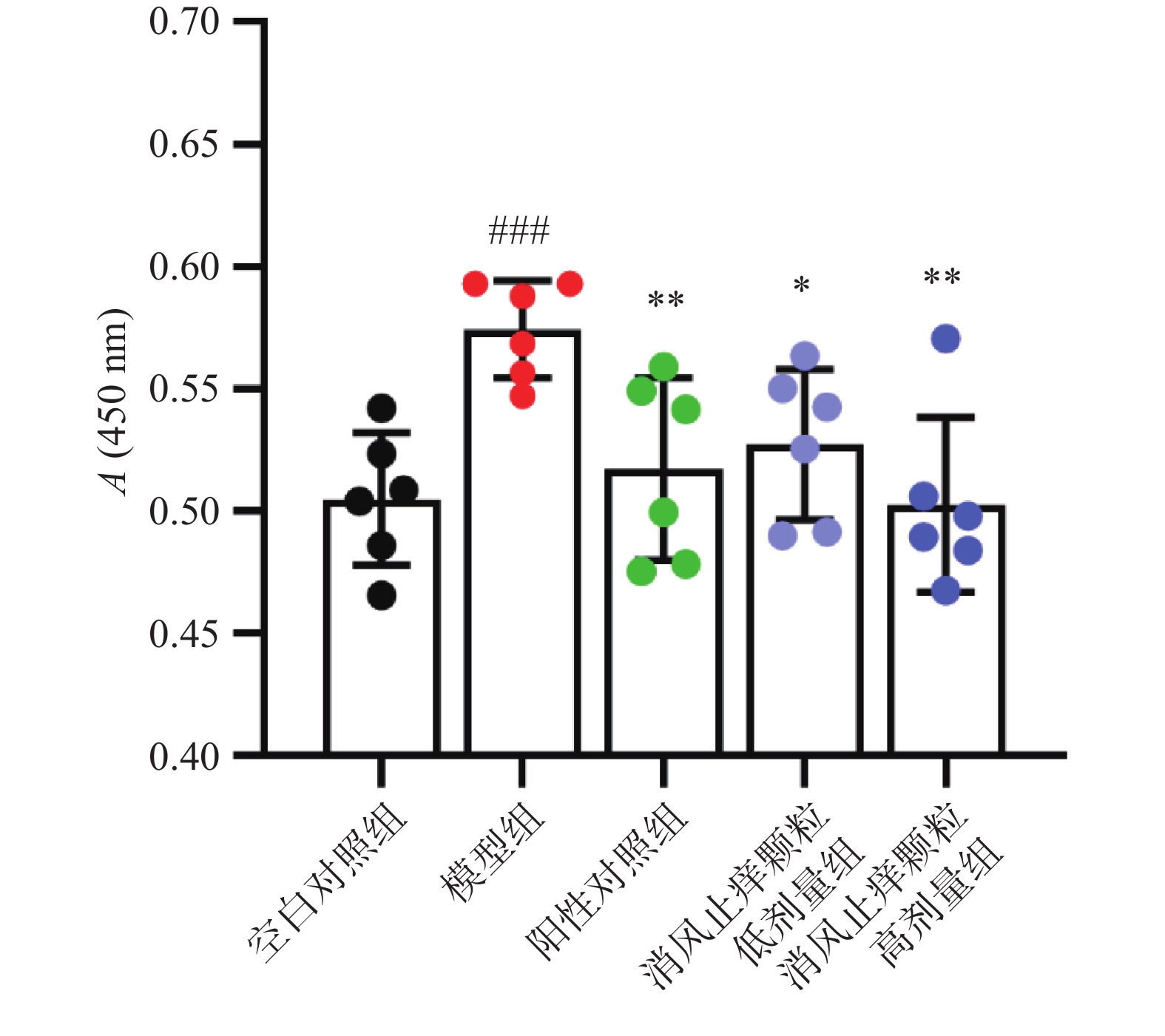

与空白对照组相比,模型组小鼠血清中白三烯含量明显升高(P<0.001);各给药组相较于模型组小鼠血清中白三烯含量均显著下降(P<0.05),结果见图2。结果表明,消风止痒颗粒能显著降低AD小鼠血清中白三烯水平,降低炎症水平。

-

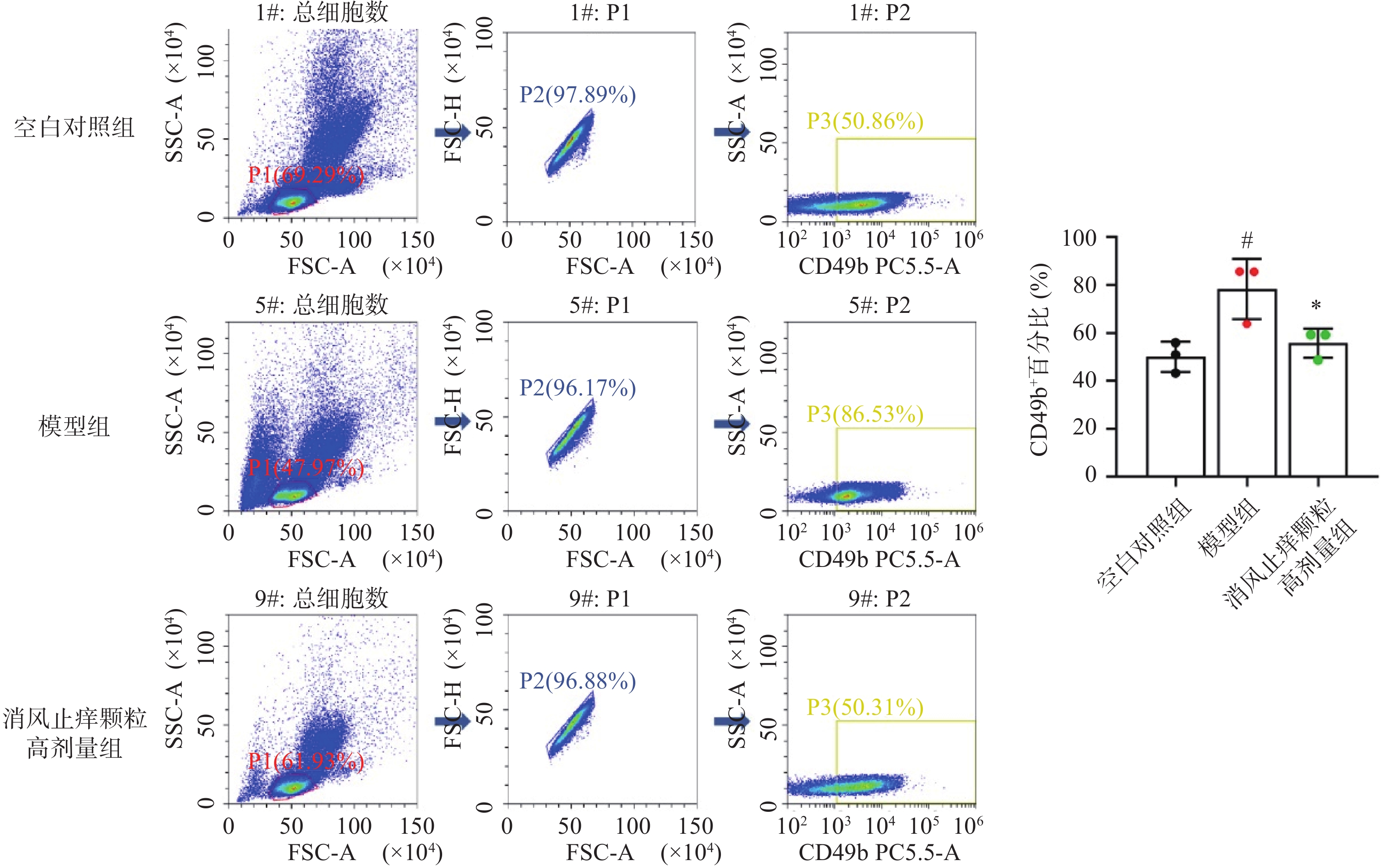

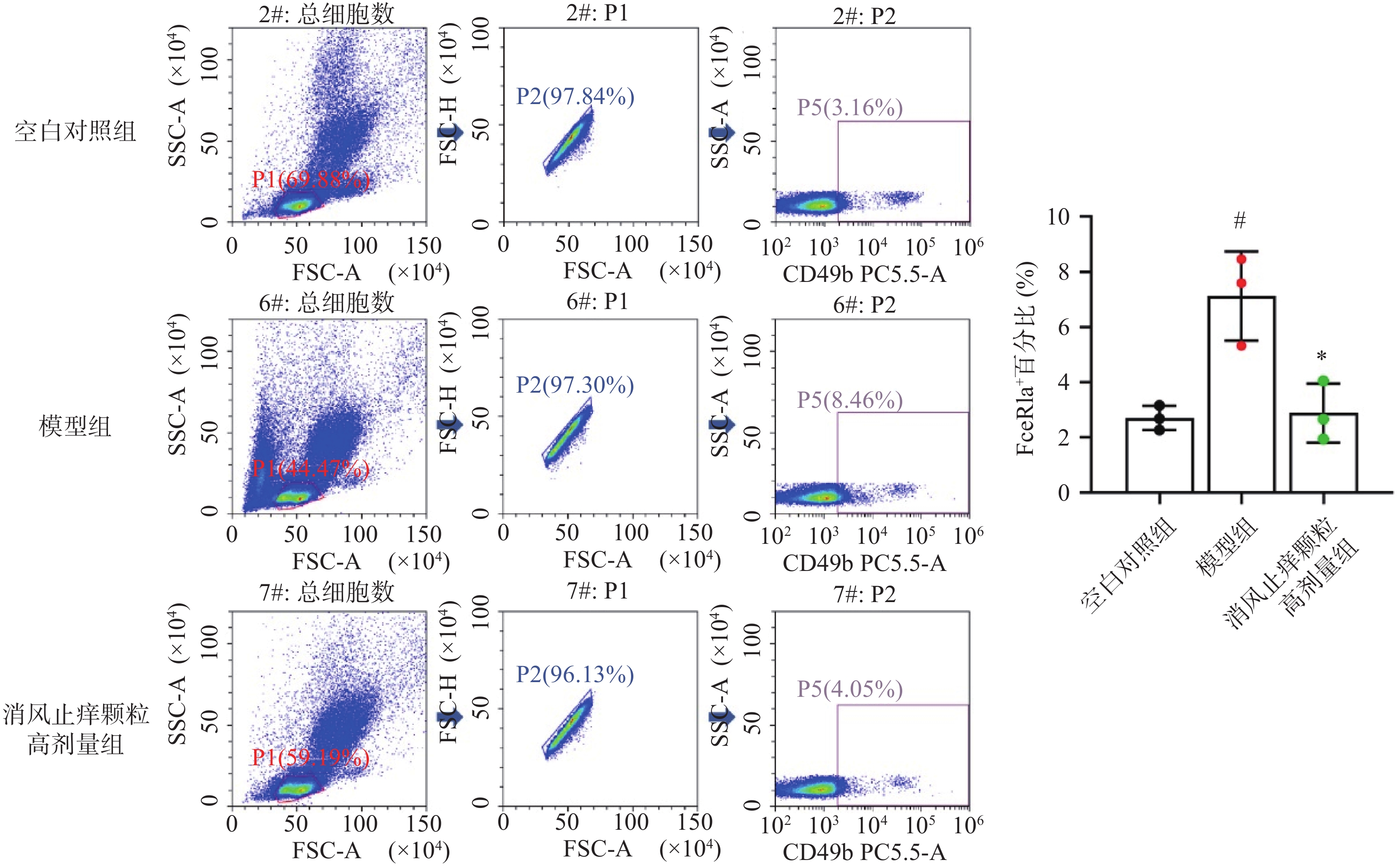

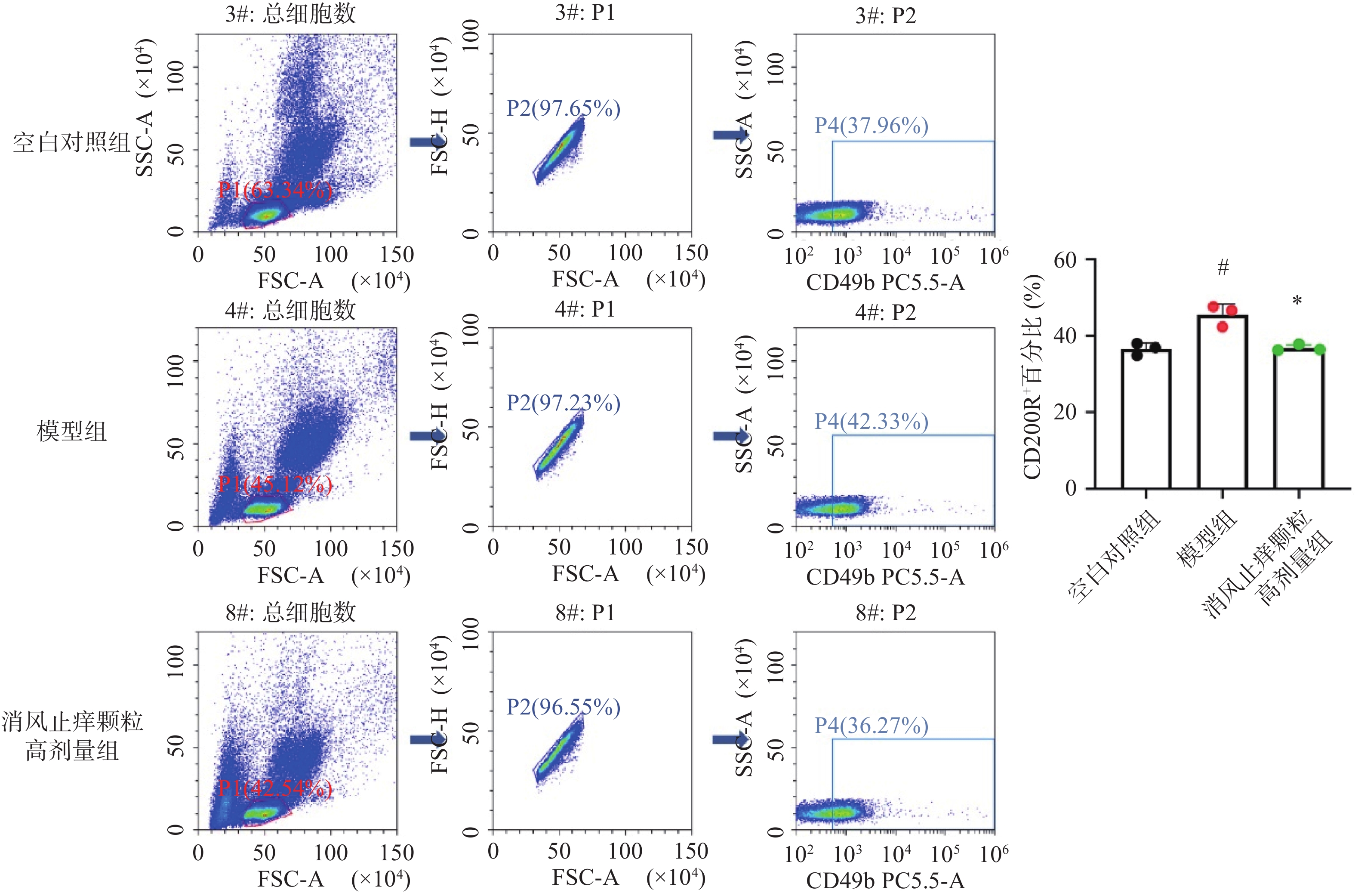

模型组小鼠血液中CD49b+细胞和FceRla+细胞以及CD200R+细胞的比例显著高于空白对照组(P<0.05),消风止痒颗粒高剂量组与模型组相比较,能明显降低CD49b+细胞和FceRla+细胞以及CD200R+细胞的比例(P<0.05),结果如图3~图5所示。CD49b和FceRla以及CD200R为嗜碱性粒细胞表面抗原[7],两者升高表明小鼠血液中嗜碱性粒细胞比例升高,而消风止痒颗粒能降低由特异性皮炎引起增多的嗜碱性粒细胞,减少炎症反应,进而减轻瘙痒症状。

-

AD是一种以皮肤持续瘙痒为特征的复发性、慢性、非感染性炎症性皮肤病。其发病机制是多种因素共同作用的结果,涉及表皮屏障功能受损、免疫异常、宿主遗传因素和环境因素的相互作用。表皮的最外层,角质层和颗粒层的紧密连接形成蛋白质和脂质屏障,防止皮肤种水分的流失、微生物病原体的入侵,以及过敏原、毒素和刺激物引起的炎症反应。AD发生后,皮肤屏障受损,表皮分化蛋白(特别是聚丝蛋白)和紧密连接蛋白表达减少,脂质,特别是长链脂肪酸和神经酰胺缺乏。由于抗菌肽(AMP)对环境病原体(包括金黄色葡萄球菌)的反应不足,使皮肤对微生物的屏障作用也被削弱[8]。国内外报道中,皮肤源性瘙痒动物模型是药物止痒研究实验最常使用的类型,由于不同药物作用机制、疾病生理病理特征不同,使用的模型也不尽相同。近年来,越来越多的新品系、新技术、新途径应用于皮肤源性急慢性瘙痒动物模型的建立,为机制研究提供基础,同时也出现了更加经济、造模周期短和更符合疾病生理病理特征等优势动物模型,如同时使用4-氨基吡啶(4-AP)和组胺能更好地诱发动物瘙痒行为,AD的卡泊三醇模型操作更简便,瘙痒更明显,并且具备更多 AD 临床特征[9]。本研究造模时参考Wang等的方法[7],在小鼠皮内注射OVA激发后的30~60 min内,小鼠出现明显的抓挠行为,说明该方法能很好的诱发小鼠瘙痒行为。通过对各组小鼠30 min内抓挠次数的统计,发现消风止痒颗粒给药后能显著减少小鼠急性瘙痒后的抓挠次数,说明口服消风止痒颗粒能减轻AD后急性瘙痒的症状。

尽管嗜碱性粒细胞是哺乳动物体内最不常见的粒细胞群体,但在许多人类疾病中,如过敏性疾病、器官排斥反应、自身免疫疾病及癌症,都有发现其积累。例如,嗜碱性粒细胞被认为与过敏性接触性皮炎、AD、药物过敏反应、超敏反应、哮喘、大疱性类天疱疮、狼疮肾炎、克罗恩病、皮肤和肾脏同种异体移植反应以及急性和慢性骨髓性白血病的发病机制有关[10]。还有许多研究表明,在急性AD、慢性IgE介导的皮炎、气道炎症和嗜酸性粒细胞性食管炎疾病中,嗜碱性粒细胞在诱导TH2细胞因子介导的炎症中发挥重要作用[11-13]。本研究通过流式细胞术检测了小鼠血清中CD49b+和FceRla+细胞的比例,发现口服消风止痒颗粒能明显减少由AD诱导增加的嗜碱性粒细胞,说明消风止痒颗粒是通过降低小鼠血清中嗜碱性粒细胞数量来达成缓解瘙痒的效果。此外,有研究报道,AD患者的病变皮肤或尿液中检测到多种前列腺素和白三烯,如PGE2、LTB4和CysLTE4[14, 15],提示前列腺素和白三烯可能参与AD 症状的发展。在OVA诱导的小鼠AD模型中,抓挠行为诱导中性粒细胞向皮肤浸润,浸润的中性粒细胞产生的LTB4作用于中性粒细胞和Th 2细胞上表达的BLT1,促进其向皮肤浸润[16]。有文献报道了作为白三烯拮抗剂的孟鲁司特可治疗AD,本实验选用了孟鲁司特作为特异性阳性对照药[17]。在分离小鼠血清后,检测了血清中白三烯含量,结果发现,消风止痒颗粒能明显降低AD小鼠血清中白三烯水平,说明消风止痒颗粒口服后改善AD小鼠瘙痒症状的机制可能与降低血清中白三烯水平有关。

综上所述,本研究证实了消风止痒颗粒能够改善AD小鼠的急性瘙痒症状,其机制可能与减少小鼠血液中嗜碱性粒细胞数量及血清中白三烯水平相关。本研究为将来进一步进行消风止痒颗粒在AD急性瘙痒方面的研究提供了深入的实验与理论依据。

Therapeutic effect of Xiaofeng Zhiyang granules on acute itching in mice with atopic dermatitis by decreasing leukotriene

-

摘要:

目的 建立小鼠特应性皮炎急性瘙痒模型,研究消风止痒颗粒的止痒作用及其机制探讨。 方法 采用诱导法制备特应性皮炎小鼠模型。小鼠每天先后用卡泊三醇和卵清蛋白(OVA)涂抹右耳致敏10 d,然后在小鼠右颊皮内注射OVA进行激发,致使小鼠出现急性瘙痒,记录小鼠激发后30~60 min的抓挠次数。实验分为5组:空白对照组、模型组、消风止痒颗粒低剂量组(7.2 g/kg)和高剂量组(14.4 g/kg)、阳性对照组(孟鲁司特5 mg/kg)。各组于激发前12 h及30 min各灌胃给药一次。通过Elisa检测小鼠血清中白三烯水平,通过流式细胞术检测血液中嗜碱性粒细胞比例及激活状态。 结果 小鼠经致敏和激发后出现明显的抓挠行为,模型组小鼠激发后30~60 min内抓挠次数均值为56次,消风止痒颗粒低和高剂量组小鼠抓挠次数均值分别为42次和23次,较模型组均显著降低(P<0.05)。消风止痒颗粒低、高剂量组血清中白三烯水平和嗜碱性粒细胞比例与模型组比较,均明显降低(P<0.05)。 结论 消风止痒颗粒对小鼠特应性皮炎急性瘙痒具有一定治疗作用,作用机制与其降低特应性皮炎小鼠血清中白三烯水平和降低嗜碱性粒细胞比例有关。 Abstract:Objective To establish a mice model of atopic dermatitis with acute itching and investigate the antipruritic effect and its mechanism of Xiaofeng Zhiyang granules(XFZYG). Methods A mice model of atopic dermatitis was prepared by induction method. Mice were sensitized by calcipotriol and ovalbumin (OVA) applying to the right ear daily for 10 days, and then stimulated by OVA injected intradermally into the right cheek to resulting in acute itching. These mice were divided into 5 groups: blank control group, model group, low dose (7.2 g/kg) and high dose (14.4 g/kg) of XFZYG, and positive control group (montelukast 5 mg/kg). Drugs were administered by gavage at 12 h and 30 min before stimulation. The leukotriene levels in the serum of the mice were measured by Elisa and the basophil ratio and activation status in the blood were measured by flow cytometry. Results The mean number of scratches in the model group was 56 between 30 min and 60 min after stimulation, while the mean number of scratches in the low and high dose of XFZYG groups were 42 and 23 respectively, which were significantly lower than those in the model group (P<0.05). The serum leukotriene levels and the proportion of basophils in the low and high dose of XFZYG groups were significantly lower than those in the model group (P<0.05). Conclusion XFZYG had certain therapeutic effect on acute itching of atopic dermatitis in mice, and the mechanism of its action was related to the reduction of leukotriene level and basophil ratio in serum of mice with atopic dermatitis . -

Key words:

- Xiaofeng Zhiyang granule /

- atopic dermatitis /

- pruritus /

- basophil /

- leukotriene

-

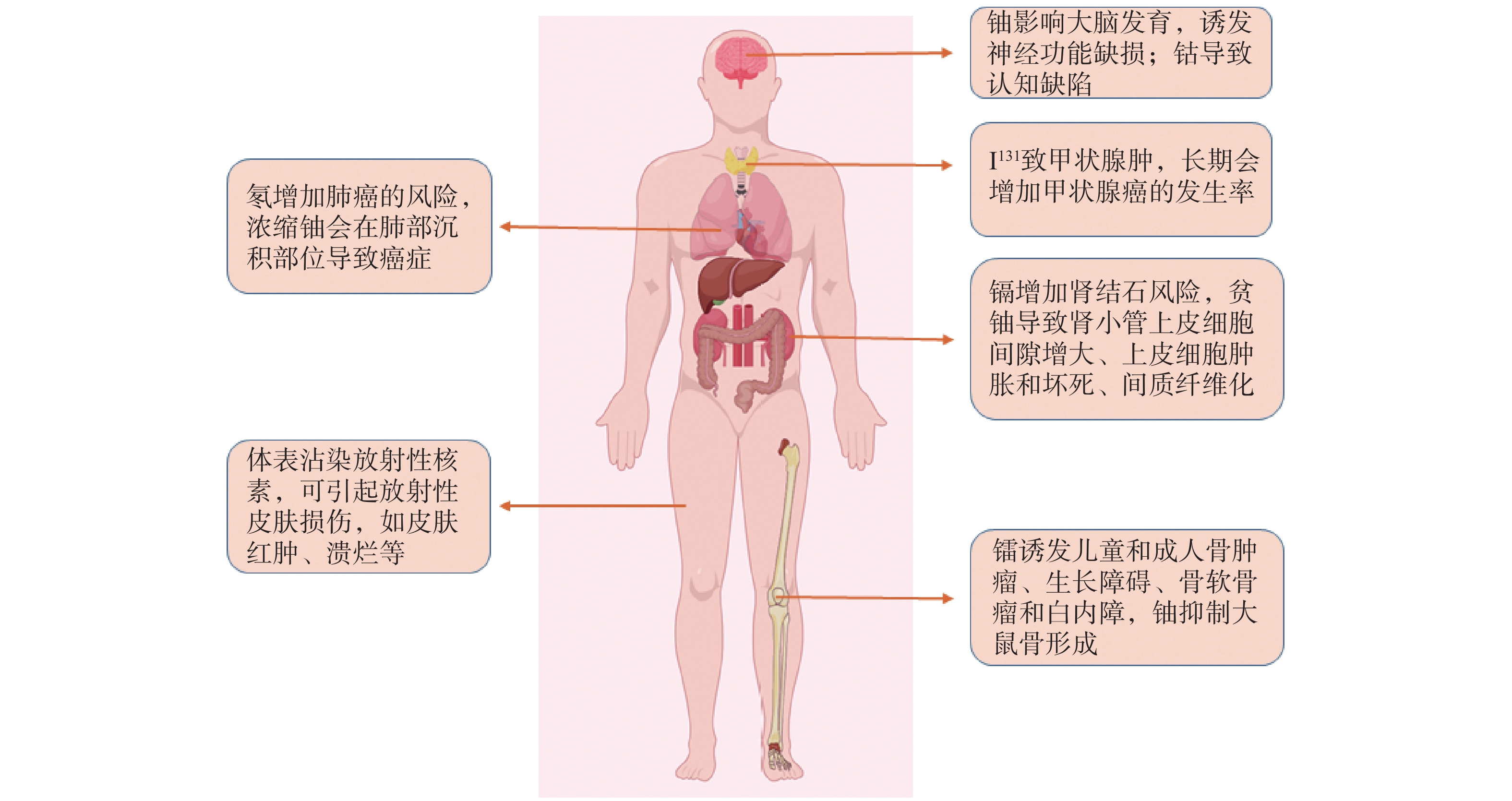

放射性核素是指不稳定原子核自发地放出射线通过衰变形成稳定的核素,能够通过皮肤伤口、呼吸道及消化道吸收进入体内,增加了肿瘤、畸变、遗传性病变发生率,严重影响人体健康。放射性材料在诸如核工业、能源生产、研究和开发以及医学等各种领域中的使用越来越多,而产生的放射性废物对人类具有严重危害。自2011年福岛第一核电站事故以来,公众对长期暴露于该核电站释放辐射造成的健康一直高度关注[1]。因此,如何进行核辐射的有效防护一直是研究难点和重点。

有效清除放射性核素的常用手段包括螯合剂或吸附剂,其中多糖是近年发展起来的具有优良吸附作用的分子。多糖(polysaccharide)是由糖苷键结合的糖链,是至少超过10个单糖组成的聚合糖,也是高分子碳水化合物。其中天然多糖,如海藻酸盐、壳聚糖、纤维素等,分子链上具有多种官能团,通过物理和化学相互作用与多种分子结合,也可以通过共混、接枝或与具有额外官能团的各种纳米材料混合的形式引入额外的功能基团,从而增强其吸附能力。多糖的吸附性能不仅与吸附剂上特定官能团的类型和数量有关,还受吸附剂比表面积和吸附位点暴露程度的影响。

本综述概括了主要放射性核素类型及其对人体的危害,总结了多糖在放射性核素清除方面的最新研究进展。多糖作为核战争、核事故等突发核事件中放射性核素有效吸附分子,应用前景广阔。

1. 放射性核素的类型及其对人体危害

1.1 铀

铀是一种重金属放射性核素,可作为核反应燃料。肾、肝、肺、脑、中枢神经是铀毒性累积的靶向组织[2]。铀污染会诱发行为障碍,影响神经化学和神经生理特性,还会导致肾小管上皮细胞间隙增大、上皮细胞肿胀和坏死、间质纤维化,引起尿素氮和血肌酐升高。在长期接触贫铀的情况下,易发生免疫毒性、胚胎毒性和肝毒性,罹患肿瘤风险增加[3]。

1.2 镉

镉半衰期长达10~30年,不易被生物清除,从而导致其易在生物体内累积[4]。镉暴露可破坏中枢神经系统功能,对另一靶器官肾的主要损伤部位是近端小管,可导致线粒体电子传递链功能障碍和活性氧产生[5]。在单一暴露分析中,单独暴露于镉会显著增加患肾结石的风险,尿镉、钴与肾结石的风险呈正相关,此关联在老年人中尤为显著[6]。对于肥胖、高脂血症、代谢综合征等慢性病患者,镉暴露会进一步增加慢性肾病和肾衰竭风险[7]。

1.3 钴

在切尔诺贝利事故患者中出现的几种心血管损伤可能与钴暴露有关。钴暴露引起的心肌小病灶损伤和血流动力学变化可能会导致心律和血管紧张度紊乱[8]。钴还可能对神经系统造成影响,钴接触工人表现出与注意力和语言记忆困难有关的明显认知缺陷,还会增加精神类疾病和视力下降风险[9, 10]。

1.4 氡

氡是一种比空气重、具有放射性的气体,是镭衰变的结果。氡主要通过吸入进入人体,且氡衍生物是引发肺癌的第二危险因素,仅次于吸烟[11]。2010年室内氡暴露导致的肺癌死亡人数占韩国肺癌死亡总数的12.5%~24.7%[12];2012年,66个国家因氡导致的肺癌死亡总数为226 057例[13]。欧洲和北美地下矿井工人由于长期接触氡气,肿瘤发病率大幅增加,其中以肺癌风险最高[14]。

1.5 镭

镭的所有同位素都具有强烈的放射性,易诱发儿童和成人的骨肿瘤、生长障碍、骨软骨瘤和白内障等。镭与儿童恶性骨肿瘤发病率密切相关,年龄越小,影响越严重[15]。

1.6 碘

碘主要供给甲状腺激素合成。I131半衰期较长,大剂量I131会导致甲状腺肿大,甲状腺结节或萎缩,最终导致甲状腺癌发生率增加,且I131导致的甲状腺机能亢进患者中,60%会出现房颤现象[16]。

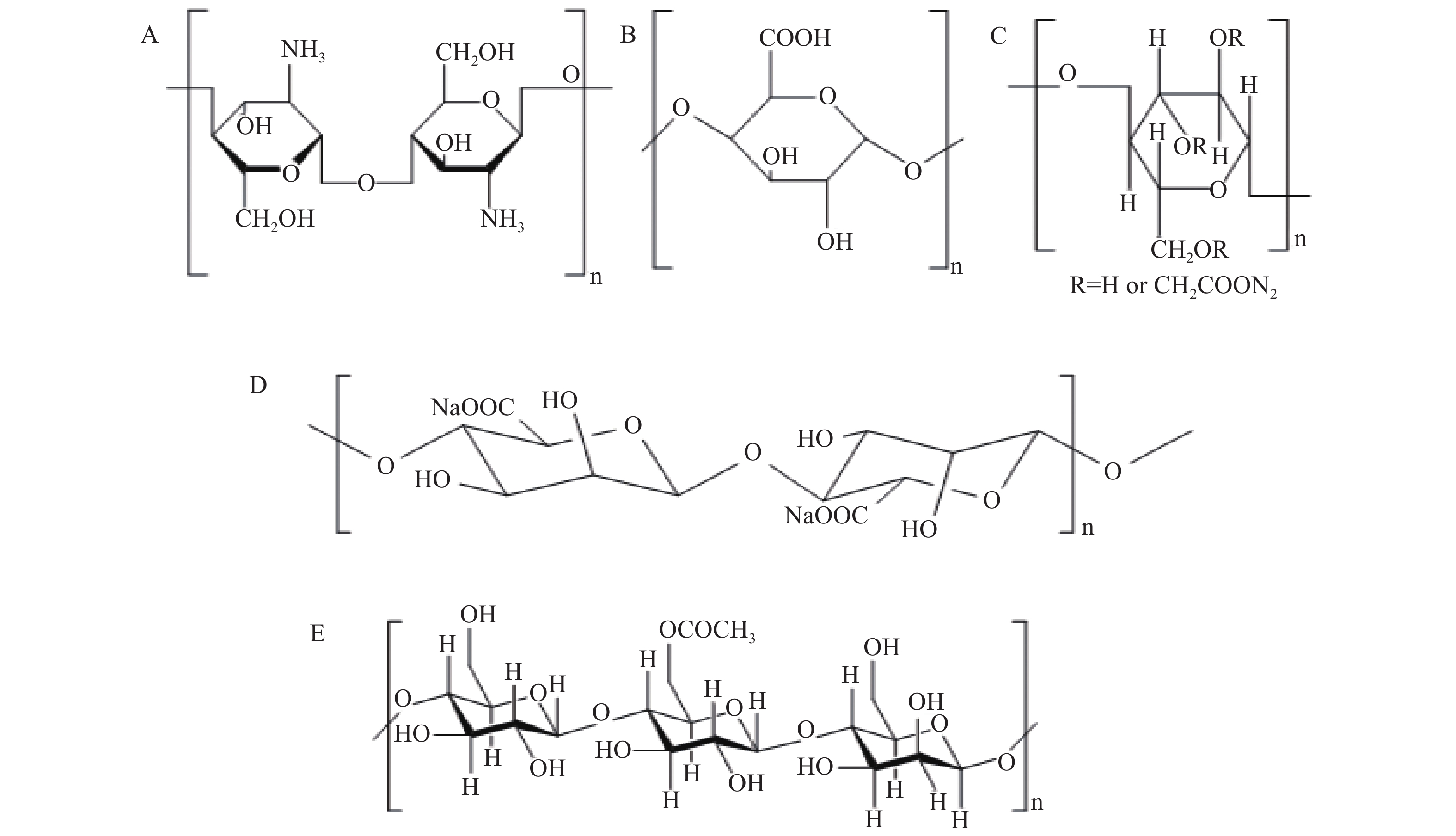

2. 用于清除放射性核素的多糖

放射性核素清除最常使用的螯合剂是二乙基三胺五乙酸(DTPA),但由于其选择性差,易与体内 Ca2+、Zn2+等有益金属离子发生配位反应,导致肾毒性、致畸性、胚胎毒性等多种副作用,目前已很少应用[17]。多糖多为天然来源,不仅能通过吸附清除放射性核素,还具有安全性好、生物相容性、清除率高等优点,是极具潜力的放射性核素清除剂。可用于有效清除放射性核素的多糖包括以下几种。

2.1 壳聚糖

壳聚糖来源于甲壳质的脱乙酰化,由于分子内和分子间氢键的存在,使其具有规则的线性分子链和良好的结晶性能。壳聚糖还具有价廉、资源丰富、吸附能力强、可再生、抗拉强度高、生物降解性和抗菌性能好等优点,被认为是绿色吸附剂[18](图2A)。壳聚糖吸附机制可能包括配位作用、阳离子交换和静电吸附,壳聚糖的羟基团和氨基团还能与铯形成稳定配位键。影响壳聚糖吸附效果的因素主要为pH、温度和吸附时间等。当pH>2时,壳聚糖吸附效率随pH升高而提高;除铜在pH=8时吸附效率最高之外,壳聚糖对铯、铕、铜在pH=8时达到最大吸附效率。在弱酸性条件下吸附效率高可能是因为低浓度H+和H3O+降低了与阳离子壳聚糖的竞争,增加了壳聚糖的吸附位点。

壳聚糖可通过制备成凝胶、静电纺丝、微球等剂型来吸附核素。目前大多数壳聚糖吸附剂呈颗粒状,不利于官能团的暴露,减少了吸附位点,降低了吸附效率。通过制备成微球、无定形粉末、纤维等剂型,可大大增加表面积、暴露更多吸附位点以提高吸附性能。采用湿法纺丝制备的均匀纤维状壳聚糖吸附剂,比颗粒状壳聚糖具有吸附容量高、吸附速率快、比表面积大、机械强度优良等优点,纤维状壳聚糖对Co2+的吸附效率为4.3 mg/g,明显高于颗粒状壳聚糖(2.3 mg/g)[19]。

壳聚糖的实际应用受制于其酸性降解和热稳定性差、机械强度低、比表面积低等缺点,通过化学修饰可克服上述缺点,拓宽其实用价值。羧甲基壳聚糖是壳聚糖经羧甲基化后得到的一种线形水溶性高分子,因分子内含有大量的乙二胺四乙酸式结构而对金属离子具有很好的螯合吸附性能。与壳聚糖水凝胶相比,羧甲基壳聚糖超分子水凝胶在保湿能力、水溶性、生物降解性、生物相容性、抗氧化活性、抗菌性能等方面表现出更明显的优势。同时由于其具有更多的螯合基团,结合其本身吸附能力,因此对放射性核素清除效率更高[20]。壳聚糖与DTPA联用形成的纳米粒对吸入不溶性贫铀粒子具有明显吸附作用;结合肺灌洗,壳聚糖还能帮助DTPA进入细胞内,提高肺组织中贫铀的清除率[21]。

2.2 海藻酸盐

海藻酸盐由1,4-β-D-甘露糖醛酸和α-L-古洛糖醛酸组成(图2D),它可与二价、三价阳离子配位,是一种无毒、可生物降解的低成本天然多糖[22]。

海藻酸盐吸附核素离子有两种方式:物理吸附和化学吸附。物理吸附主要基于静电吸附;化学吸附则分为两种:一种是阳离子之间的离子交换,另一种是核素与海藻酸盐的羟基和羧基产生配位反应,形成配位物[23]。海藻酸盐的吸附效率显著受pH变化的影响。由于其含有大量的羧基和羟基官能团,在低pH溶液中,吸附位点逐渐被质子化,这会导致官能团的螯合作用减弱,并且离子之间产生的静电斥力进一步降低了吸附能力[24-25]。海藻酸盐吸附还依赖温度变化,温度通过影响海藻酸盐表面化学结构来控制吸附。由于吸附过程是吸热过程,适当提高温度可提高吸附容量;但高温也会导致孔径变大,从而使脱吸附率比吸附率高,降低吸附效率[26]。

海藻酸盐可与其他螯合剂联用发挥清除作用。聚丙烯酰胺、海藻酸钠和二乙烯三胺五乙酸混合后制备水凝胶,可有效清除小鼠皮肤创面的放射性锶,并能有效阻止放射性锶通过皮肤创面的吸收。此外,水凝胶剂型还可有效促进放射性核素污染伤口中的肉芽组织形成,促进创面愈合[27]。

不同多糖联用,可通过不同机制协同发挥核素清除作用,提高清除效率。如将海藻酸盐与浒苔多糖复合,为海藻酸钠凝胶引入了更多的活性吸附位点,提高了对重金属的吸附效率[28]。

2.3 羧甲基纤维素

纤维素经羧甲基化后可得到羧甲基纤维素(CMC)(图2C),其结构中含有丰富的羟基和羧基,被称为超吸附材料。同时CMC具有亲水性、生物黏附性、pH敏感性等优点,常用于药物递送和其他生物医学研究[29]。

载普鲁士蓝羧甲基纤维素大孔纳米纤维膜能有效吸附铯,这主要是由于羧甲基纤维素钠纳米纤维膜具有表面积大和高度多孔的结构,增加了吸附位点,提高了吸附容量[30]。通过植酸改性的CMC对137Cs具有特异吸附性,且能大大提高137Cs吸附速率[31]。在Cu(Ⅱ)离子交联法制备的羧甲基纤维素水凝胶中引入聚乙二醇6 000以增加水凝胶羟基数量。该水凝胶在吸水溶胀后,其内部孔隙和表面积显著增加,从而暴露了更多吸附位点,提高了整体吸附效果[32]。羧甲基纤维素钠温敏水凝胶可实现低温吸附、高温脱吸附,其吸附UO22+的主要机制是含氧基团和U(Ⅵ)之间能形成复合物[33]。

2.4 魔芋葡甘聚糖

葡甘聚糖主要来源于自然界广泛存在的魔芋,因此又称为魔芋葡甘聚糖(KGM)。KGM具有良好的持水能力、稳定性、成膜性、增稠性、乳化性等。KGM主链的化学结构是由D-葡萄糖和D-甘露糖缩合形成的共聚物,具有丰富的羧基和羟基[34]。魔芋葡甘聚糖通过羧甲基化可得到羧甲基魔芋葡甘聚糖,能获得更大的吸附容量。其吸附过程主要是通过离子交换和吸附剂表面羟基的配位完成,是一个吸热和自发的过程。KGM带有负电荷,能通过静电作用和氢键提高吸附力;引入结冷胶后,能形成双网络凝胶微球,该凝胶微球具有极高的机械强度,在强酸条件下仍稳定性良好,对铀的最大吸附容量可达到98.10 mg/g[35]。一氯乙酸改性魔芋葡甘聚糖可吸附重金属离子,且羧甲基取代度越高,越有利于吸附。羧甲基魔芋葡甘聚糖可重复使用,且不会明显改变其吸附容量[36]。

2.5 果胶

果胶是一种天然多糖,也可作为可溶性膳食纤维。果胶聚合物链主要通过1,4-α-半乳糖醛酸单元构成。果胶吸附核素主要通过其结构中的羟基,酯化度较低的果胶具有较强的吸附能力。儿童服用果胶后放射性铯含量降低了33%,也可显著降低对铀的吸收[37]。

将果胶和普鲁士蓝制备成珠状杂化吸附剂,可有效吸附铯,其吸附容量可达(36.5±0.8)mg/g,该杂化吸附剂具有明显协同作用,吸附效率显著高于预期。可能普鲁士蓝粉末的存在改变了果胶结构,增加了吸附位点的暴露,使更多铯离子能被捕获和吸附[38]。

多糖清除核素的机制是主要通过其结构中的羟基和羧基等基团与核素发生配位、阳离子交换和静电吸附等作用。除上述多糖之外,甲壳素、木薯淀粉等通过静电作用或螯合作用也可发生吸附,但因其溶解性差、弱机械性能而限制了应用[39, 40]。

3. 未来与展望

核技术在军事、医学等领域的广泛应用,给人们带来便捷的同时,也增加了核辐射暴露的风险。尤其是近期福岛核电站废水的排放更是给我国生态环境、人民健康带来了巨大的安全隐患和挑战。目前,放射性核素清除面临着品种少、清除效率低、副作用大等问题,对螯合剂、吸附剂、促排剂等的深入广泛研究将为清除放射性核素提供更高效、安全的方案。多糖具有安全、生物相容性好、吸附效率高等优势,将其与凝胶、纳米粒、纳米纤维、多孔微球等剂型有机结合,将进一步提高放射性核素吸附效率,为核战争、核事故等紧急条件下高效、安全清除核素提供新策略。

-

[1] LAUGHTER M R, MAYMONE M B C, MASHAYEKHI S, et al. The global burden of atopic dermatitis: lessons from the Global Burden of Disease Study 1990-2017[J]. Br J Dermatol, 2021, 184(2):304-309. doi: 10.1111/bjd.19580 [2] TSAI T F, RAJAGOPALAN M, CHU C Y, et al. Burden of atopic dermatitis in Asia[J]. J Dermatol, 2019, 46(10):825-834. doi: 10.1111/1346-8138.15048 [3] 樊文龙, 陈东宇, 王红心, 等. 亚洲5国居民1990—2019年特应性皮炎发病趋势年龄-时期-队列分析[J]. 中国公共卫生, 2023, 39(5):650-655. doi: 10.11847/zgggws1138656 [4] 庞威, 樊杰, 孙继泽, 等. 消风止痒颗粒中防风薄层鉴别优化[J]. 人参研究, 2022, 34(6):29-31. [5] 庞博, 徐英莉, 刘晓峰, 等. 氯雷他定与消风止痒颗粒对3种荨麻疹动物模型的药效评价研究[J]. 世界中医药, 2022, 17(21):3026-3032. doi: 10.3969/j.issn.1673-7202.2022.21.008 [6] 葛杰. 消风止痒颗粒、氯雷他定片内服联合血液透析治疗尿毒症皮肤瘙痒症的临床研究[J]. 中华中医药学刊, 2018, 36(6):1497-1499. [7] WANG F, TRIER A M, LI F X, et al. A basophil-neuronal axis promotes itch[J]. Cell, 2021, 184(2):422-440,e17. [8] PUAR N, CHOVATIYA R, PALLER A S. New treatments in atopic dermatitis[J]. Ann Allergy Asthma Immunol, 2021, 126(1):21-31. doi: 10.1016/j.anai.2020.08.016 [9] 邱彩雄, 李康良, 何爽, 等. 皮肤源性急慢性瘙痒动物模型研究进展[J]. 中国医药导报, 2022, 19(33):45-48. [10] SIRACUSA M C, KIM B S, SPERGEL J M, et al. Basophils and allergic inflammation[J]. J Allergy Clin Immunol, 2013, 132(4):789-801;quiz788. doi: 10.1016/j.jaci.2013.07.046 [11] OBATA K, MUKAI K R, TSUJIMURA Y, et al. Basophils are essential initiators of a novel type of chronic allergic inflammation[J]. Blood, 2007, 110(3):913-920. doi: 10.1182/blood-2007-01-068718 [12] NOTI M, WOJNO E D, KIM B S, et al. Thymic stromal lymphopoietin-elicited basophil responses promote eosinophilic esophagitis[J]. Nat Med, 2013, 19(8):1005-1013. doi: 10.1038/nm.3281 [13] POTO R, QUINTI I, MARONE G, et al. IgG autoantibodies against IgE from atopic dermatitis can induce the release of cytokines and proinflammatory mediators from basophils and mast cells[J]. Front Immunol, 2022, 13:880412. doi: 10.3389/fimmu.2022.880412 [14] FOGH K, HERLIN T, KRAGBALLE K. Eicosanoids in skin of patients with atopic dermatitis: Prostaglandin E2 and leukotriene B4 are present in biologically active concentrations[J]. J Allergy Clin Immunol, 1989, 83(2):450-455. doi: 10.1016/0091-6749(89)90132-2 [15] CAPRA V, THOMPSON M D, SALA A, et al. Cysteinyl-leukotrienes and their receptors in asthma and other inflammatory diseases: critical update and emerging trends[J]. Med Res Rev, 2007, 27(4):469-527. doi: 10.1002/med.20071 [16] OYOSHI M K, HE R, LI Y T, et al. Leukotriene B4-driven neutrophil recruitment to the skin is essential for allergic skin inflammation[J]. Immunity, 2012, 37(4):747-758. doi: 10.1016/j.immuni.2012.06.018 [17] 孟聪聪, 王晓琴, 韩秀萍. 孟鲁司特治疗特应性皮炎研究进展[J]. 中国麻风皮肤病杂志, 2017, 33(12):759-762. -

下载:

下载:

下载:

下载: