-

特殊使用级抗菌药物包括第4代头孢菌素、糖肽类、碳青霉烯类、深部抗真菌类等[1]。其抗菌谱广,作用强,但由于不良反应明显或严重、价格昂贵、易产生耐药,故临床上实施特殊管理[2]。肿瘤患者由于自身疾病的原因及对其采取的相应抗肿瘤治疗的影响,导致肿瘤患者免疫力低下,极易出现严重感染,普通抗菌药物难以控制,对于特殊使用级抗菌药物需求量较大[3]。因此如何规范特殊使用级抗菌药物的使用,正确处理肿瘤患者的感染,对于延长患者生存期,提高患者生活质量具有重要意义。本文对综合干预前后肿瘤科特殊使用级抗菌药物相关指标及细菌耐药情况进行统计分析,评估综合干预手段的效率和优劣,为临床合理使用特殊使用级抗菌药物提供科学参考。

-

通过医院信息系统(HIS)调取2017年1~6月肿瘤科所有使用特殊级抗菌药物的病历(共计63例)作为对照组,2018年1~6月肿瘤科所有使用特殊级抗菌药物的病历(共计61例)作为干预组。

-

自全国进一步加强抗菌药物临床应用管理遏制细菌耐药整治活动以来,2017年下半年我院肿瘤科陆续出台了一系列干预措施,加强特殊使用级抗菌药物临床应用管理。具体干预手段如下:

①组建药学干预小组。小组成员由临床医学、医院感染管理、临床药学等多学科专家组成,为药学干预提供专业咨询和技术支持。针对难治性严重感染的肿瘤患者抗菌方案,进行抗感染多学科诊疗讨论(MDT)。

②基于“军卫一号”的特殊使用级抗菌药物网络会诊平台的应用,用会诊的流程管控特殊使用级抗菌药物的使用[4];医师在使用特殊使用级抗菌药物之前,需要在此平台上发起会诊申请,由药学干预小组同意后方可使用。

③碳青霉烯类药物及替加环素专档管理。针对碳青霉烯类抗菌药物及替加环素实施信息化系统管理,每月自动抓取碳青霉烯类药物及替加环素相关病历记录,并从品种选择、用药剂量、使用疗程、配伍禁忌、药敏支持等方面对用药合理性进行审核和评价。

④配备抗感染临床药师。对肿瘤科的病原菌分布及细菌耐药性变迁情况进行统计和分析,制订抗菌药物用药策略,指导经验性治疗的合理选药。

⑤加强特殊级抗菌药物血药浓度监测。使用高效液相色谱法对万古霉素、伏立康唑等进行血药浓度监测,保证患者个体化用药。

⑥医师处方权和药师管理资质管理。定期和不定期对全院执业医师和药师进行抗菌药物专业知识、政策法规、外科手术部位感染(SSI)防控等方面的培训和考核。对考核合格者,由授权委员会授予相应的抗菌药物处方权及调剂药师权。

⑦每月使用临床合理用药智能管理系统V1.0对肿瘤科特殊使用级抗菌药物进行专项点评。对不合理医嘱进行周会通报和奖惩扣罚(纳入绩效管理),同时下发整改医师沟通书,由相关医师提出反馈意见,科主任签字交回并留档。

-

采用回顾性分析方法,统计对照组和干预组所有患者的病历内容,包括患者性别、年龄、出院诊断、抗菌药物的使用情况、病原菌分布及构成、耐药率等。对同一通用名药品不同剂量规格进行汇总,以药物的日剂量数(DDDs)、药物利用指数(DUI)来评价抗菌药物的使用情况。其中DDDs=总用药量/DDD(限定日剂量),可以反映药品在临床上的使用量。DDDs值的大小取决于两个要素,一是用药人数,二是人均用药天数;DUI=DDDs/实际用药总天数,可以评价一个地区或一个医院总体用药的合理性,DUI>1说明药物的日剂量大于DDD,可能属于用药不合理。

-

采用SPSS 22.0统计学软件进行分析,计量资料以

$ {\bar{\rm x}}$ ±S表示,比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验。P<0.05时,差异有统计学意义。 -

两组患者性别、年龄及临床诊断无显著性差异,其中对照组平均年龄为(66.00±14.70)岁,干预组平均年龄为(66.67±12.37)岁,见表1。

表 1 两组肿瘤患者一般临床资料

组别 例数(男/女) 肿瘤类别(例) 呼吸系统 消化系统 其他 对照组 63(53/10) 32 17 14 干预组 61(48/13) 22 17 22 χ2 0.607 4.000 P 0.436 0.386 -

基于“军卫一号”的网络会诊特殊使用级抗菌药物使用通过率见表2。通过综合干预,干预组(2018年1~6月)网络会诊通过率相比对照组(2017年1~6月)显著增加(P<0.05)。

表 2 两组肿瘤患者使用特殊级抗菌药物的网络会诊通过率

组别 总例数 其中 通过例数(n) 通过率(%) χ2 P 对照组 97 63 64.95 2.000 0.037 干预组 63 61 96.83 -

DDDs和DUI均反映抗菌药物使用情况。在对照组中,亚胺培南西司他丁钠的DDDs值最大,利奈唑胺、氨曲南、卡泊芬净及伏立康唑的DUI值均大于1;在干预组中,亚胺培南西司他丁钠的DDDs值也最大,所有特殊级药品DUI值均小于1(见表3)。

表 3 两组肿瘤患者使用特殊级抗菌药物的DDDs和DUI指标比较

药品名称 DDD(g) 对照组 干预组 DDDs DUI DDDs DUI 亚胺培南西司他丁钠 2.00 148.75 0.96 146.75 0.94 利奈唑胺 1.20 28.00 1.75 12.00 0.75 万古霉素 2.00 53.00 0.82 35.00 0.89 去甲万古霉素 2.00 0.00 0.00 5.00 0.87 伏立康唑 0.40 118.50 1.56 41.50 0.69 美罗培南 2.00 7.50 0.68 1.50 0.84 氨曲南 4.00 4.50 1.13 1.50 0.78 卡泊芬净 0.04 18.00 6.00 0.00 0.00 抗菌药物联用率在一定程度上也可反映药品使用的合理性。与对照组相比,干预组抗菌药物单药使用率显著增加,上升到55.73%,抗菌药物多药使用率明显降低(P<0.05),见表4。

表 4 两组肿瘤患者单用与联用特殊级抗菌药物情况比较

联合用药情况 对照组 干预组 χ2 P 例数(n) 构成比(%) 例数(n) 构成比(%) 单用 4 6.35 34 55.73 联用 59 93.65 27 44.27 35.866 0.001 合计 63 100.00 61 100.00 -

对照组、干预组主要病原菌感染均为大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白假丝酵母菌和光滑假丝酵母菌,其构成比例变化不大。其中与对照组相比,干预组大肠埃希菌构成比降低5.77%,肺炎克雷伯菌构成比增加5.04%(见表5)。

表 5 两组肿瘤患者病原菌感染构成比的变化

病原菌分类 病原菌种 对照组[人(%)] 干预组[人(%)] 革兰阴性菌 大肠埃希菌 8(25.00) 5(19.23) 肺炎克雷伯菌 7(21.88) 7(26.92) 铜绿假单胞菌 4(12.50) 4(15.38) 鲍曼不动杆菌 3(9.38) 2(7.69) 吲哚金黄杆菌 1(3.13) 1(3.85) 革兰阳性菌 金黄色葡萄球菌 3(9.38) 3(11.54) 真菌 白假丝酵母菌 6(12.50) 3(11.54) 光滑假丝酵母菌 5(6.25) 1(3.85) 阳性率(%) 59.26 46.43 与对照组相比,干预组肺炎克雷伯菌对亚胺培南耐药率增加了16.67%,其他病原菌耐药率均处于下降趋势(见表6)。

表 6 两组肿瘤患者对特殊使用级抗菌药物耐药率的影响(对照组/干预组,%)

药品名称 大肠埃

希菌肺炎克

雷伯菌铜绿假

单胞菌鲍曼不动

杆菌金黄色葡

萄球菌万古霉素 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 利奈唑胺 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 美洛培南 0/10 0/0 50/0 100/0 0/0 亚胺培南 15.38/0 0/16.67 37.5/16.67 100/50 0/0 氨曲南 46.15/20 41.67/18.75 68.75/41.67 0/0 0/0 -

肿瘤患者由于免疫力低下以及放、化疗不良反应等因素影响,极易发生严重感染,导致特殊使用级抗菌药物广泛使用甚至出现滥用现象[5]。因此落实特殊使用级抗菌药物分级管理制度尤为重要。

我院特殊使用级抗菌药物分级管理制的落实,是基于“军卫一号”系统设计特殊使用级抗菌药物网络会诊平台实现的。通过网络会诊平台实时审核,有效的减少临床医师在开具特殊使用级抗菌药物时的随意性[6]。在干预前,具有特殊使用级抗菌处方权的医师通过网络会诊平台申请,审核通过率为64.95%。通过一系列的干预措施,网络会诊平台审核通过率增加至96.83%,提示医师对特殊使用级抗菌药物申请的合理性显著提高。

-

亚胺培南西司他丁钠可用于严重感染伴免疫力低下或头孢菌素类疗效不佳患者的经验用药及产超广谱β-内酰胺酶的革兰阴性杆菌所致的严重感染[7]。目前肿瘤科感染病原菌以革兰阴性菌为主,对于亚胺培南西司他丁钠的敏感性最高,故对照组、干预组的DDDs值最大。伏立康唑抗真菌谱广、抗菌效力强,主要用于治疗侵袭性曲霉菌,对氟康唑耐药的念珠菌导致的严重侵袭性感染[8]。肿瘤患者由于预防用药及疾病因素容易导致深部真菌感染,指南和共识推荐伏立康唑作为经验治疗,故对照组、干预组的伏立康唑DDDs值次之。

DUI值是可以评价用药合理性的一个指标。在干预前,对照组的利奈唑胺、伏立康唑、氨曲南及卡泊芬净的DUI值均大于1,提示肿瘤科患者使用特殊使用级抗菌药物存在剂量偏大倾向。通过综合干预后,各特殊使用级抗菌药物品种的DUI值均小于1,提示综合干预提高了该类药物用量的合理性。

抗菌药物的联用反映抗菌药物的相互作用以及重复用药问题[9]。在干预前,对照组的特殊使用级抗菌药物大多采用二联或三联给药,覆盖革兰阳性或革兰阴性及真菌谱。根据《抗菌药物临床应用指导原则》(2015年版),应严格掌握联合用药的指征和原则,以期达到协同抗菌效果和减少耐药菌的产生。通过综合干预,干预组单药使用率显著增加,多药联用率显著降低,提示医师提高了对抗菌药物联合使用指征的把握度。

-

有研究认为,细菌耐药性的发生与抗菌药物的用量变化密切相关,抗菌药物的用量变化与细菌的耐药率变化之间存在着复杂的量化关系[10]。抗菌药物用量的增长和滥用会推动细菌对抗菌药物耐药率的增长。在本研究中,肿瘤科病原菌主要为大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白假丝酵母菌和光滑假丝酵母菌,与2018年中国细菌耐药监测网(CHINET)统计结果相一致。通过综合干预,病原菌耐药率(除肺炎克雷伯菌对亚胺培南耐药外)均处于下降趋势,提示可能与特殊使用级抗菌药物使用量减少有关。而肺炎克雷伯菌对亚胺培南耐药率并没有改善,反而增加了16.67%,提示综合干预似乎对控制肺炎克雷伯菌的耐药效果不佳,应当引起警惕。分析其原因主要有:①两组(对照组和干预组)中亚胺培南西司他丁钠使用量相近,且DDDs值在所有特殊使用级抗菌药物中均保持第一位,易导致多重耐药、广泛耐药的发生;②在恒定的抗菌药物选择压力下出现耐药性的时间通常比停止或减少药物使用量之后的耐药率降低所需的时间短得多[11],即细菌对抗菌药物敏感性的恢复有滞后效应。在本研究中,对于致病菌和耐药率变迁的影响采取的是短期回顾性分析,综合干预对耐药性的长期效果还需跟踪监测。

-

综上所述,通过综合干预,我院肿瘤科特殊使用级抗菌药物指标有显著改善,病原菌耐药率有明显降低。在今后的抗菌药物管理中,仍需要采取多元化的干预措施,保证临床特殊使用级抗菌药物应用安全、有效、合理。

Effects of comprehensive intervention on the application of special-use-grade antibacterial agents and on bacterial resistance in oncology department

-

摘要:

目的 探讨肿瘤科特殊使用级抗菌药物应用的综合干预及对细菌耐药性的影响,并分析综合干预后的效果。 方法 以肿瘤科2017年1~6月出院的63例患者病历作为对照组,2018年1~6月出院的61例患者病历作为干预组,比较干预前后特殊使用级抗菌药物相关指标的变化。 结果 经过综合干预,肿瘤科特殊使用级抗菌药物网络会诊通过率由65.34%上升到98.00%,有显著性差异(P<0.05);利奈唑胺、氨曲南、卡泊芬净及伏立康唑的药物利用指数(DUI)值由大于1降至小于1;抗菌药物单药使用率显著增加,抗菌药物多药使用率显著降低(P<0.05);主要病原菌为大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白假丝酵母菌和光滑假丝酵母菌,其构成比例变化不大;除肺炎克雷伯菌对亚胺培南耐药率增加了16.67%外,其他病原菌耐药率均处于下降趋势。 结论 综合干预使肿瘤科特殊使用级抗菌药物临床应用情况日趋合理。 Abstract:Objective To investigate the comprehensive intervention of special-use-grade antibacterial agents and their effects on bacterial resistance in oncology department, and analyze the effects of comprehensive intervention. Methods The medical records of 63 patients discharged from January to June 2017 were used as the control group, and the medical records of 61 patients discharged from January to June 2018 were used as the intervention group. The changes in the indicators of special-use-grade antibacterial agents before and after the intervention were compared. Results After comprehensive intervention, the pass rate of online consultation of special-use-grade antibacterial agents increased from 65.34% to 98.00%, with a statistical difference (P<0.05). DUI values of linezolid, amitraconam, carbophenazim and voriconazole decreased from more than 1 to less than 1. The usage rate of single use antibacterial agents was significantly increased, and the usage rate of combination of antibacterial agents was significantly decreased (P<0.05). Main pathogenic bacteria for escherichia coli, klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, white smooth candida yeast and candida, and their constituent ratio had no significant change. Except for klebsiella pneumoniae, the resistance rate of imipenem increased by 16.67%, while resistance rate of other pathogens is in a downward trend. Conclusion The comprehensive intervention makes the clinical application of special-use-grade antibacterial agents in oncology department increasingly reasonable. -

肌间沟臂丛阻滞(interscalene brachial plexus block, ISB)是肩关节镜手术的常用麻醉方式[1],但膈神经麻痹(hemidiaphragmatic paresis,HDP)的发生率高,对术前合并呼吸系统疾病的患者不利[2]。此外,肌间沟臂丛阻滞还会导致术后长时间的上肢感觉及运动障碍,降低患者满意度及舒适度[3]。Kim等[4]与Kang等[5]于近期报道臂丛上干阻滞(superior trunk block,ST)应用于肩关节镜手术可以有效减少HDP的发生,同时对肌力的影响更小。周阳洋等[6]报道低浓度低剂量(0.375% 10 ml)罗哌卡因行臂丛上干阻滞,完全的HDP发生率为0,还能提供良好的术后镇痛,保留患肢部分肌力,提高患者舒适度,但部分HDP发生率较高(87.2%)。为进一步探究降低部分HDP发生率的可能性,本研究采用更低浓度(0.25%)的罗哌卡因比较肌间沟与臂丛上干阻滞用于肩关节镜手术的临床效果。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

本研究获得海军军医大学第二附属医院伦理委员会批准(CZEC2020-10),所有患者及家属均签署知情同意书。选择2020年8月至12月于本院择期行肩关节镜下肩袖修补术的患者46例,男22例,女24例,年龄26~70岁,BMI (24.5±2.5)kg/m2,ASA I~Ⅱ级。排除标准:①神经阻滞禁忌证;②长期服用镇痛药物;③不能理解疼痛评分;④不能配合完成握力检查及膈肌移动度检查。采用随机数字法(n=46)分成2组:超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞组(ISB组)和臂丛上干阻滞组(ST组)。

1.2 方法

1.2.1 麻醉监测

患者入室后监测心电图、脉氧饱和度,桡动脉穿刺监测有创动脉压。

1.2.2 阻滞药物的制备

ISB 组与ST组所用的药液均配制成浓度为 0.25% 10 ml罗哌卡因。取5 ml 0.75%罗哌卡因,加入0.9%氯化钠注射液10 ml,配制成浓度为0.25%的15 ml溶液,取10 ml 备用。

1.2.3 盐酸右美托咪定配制

取用 2 ml 盐酸右美托咪定注射液(规格 2 ml:200 µg)加入 48 ml 0.9% 氯化钠注射液,配制成50 ml 浓度为 4 µg/ml 的 总溶液。

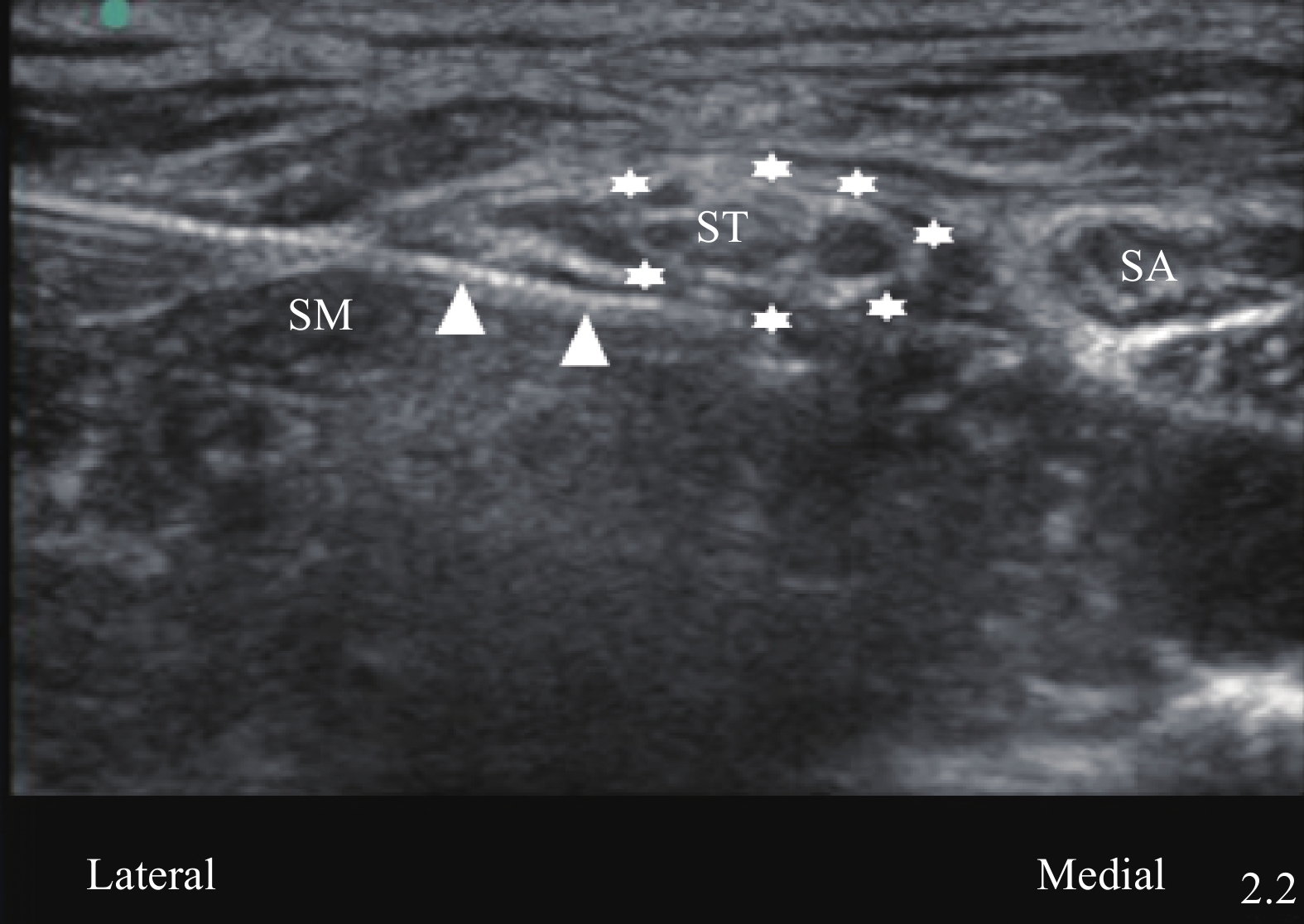

1.2.4 神经阻滞

患者取平卧位,测量平静状态膈肌移动度,握力计测患侧手的握力。嘱患者头向健侧转 30°,使用高频线性探头进行定位扫查,对于ISB组,根据横突结节形状定位 C5、C6、C7 神经,找到“红绿灯征象”[7]后,平面内进针由外侧向内侧,穿过中斜角肌,采用一点法,针尖到达C5、C6外侧时回抽无血并注药,单次注射10 ml。对于ST组,在准确识别神经根的基础上探头缓慢向尾侧滑行,直至看到C5、C6汇合成臂丛上干,肩胛上神经即将分出,将该部位作为目标靶点。同样采用平面内进针,由外向内,超声引导下将针尖移至上干深面,旋转针尖使其开口朝向上干,包绕式注射5 ml 0.25% 罗哌卡因。注射完成后,将针尖移至上干浅面,阻滞针尖旋转180°,使其开口斜面继续朝向上干,包绕式注射剩余局麻药,见图1。

1.2.5 监护麻醉(MAC)

针刺拟手术区域,确认阻滞效果后,嘱患者摆侧卧位,予鼻导管吸氧及右美托咪定负荷剂量0.5~0.8 μg/kg(20 min内泵完)镇静,余以0.2~0.5 µg/(kg·h)微泵维持,直至手术结束前15 min停止泵注。

1.3 观察指标

1.3.1 膈肌移动度

测量患者阻滞前以及阻滞后30 min、3 h膈肌移动度。采用低频探头(X-Porte,Sonosite),通过肝窗或脾窗测量右侧或左侧膈肌移动度。测量平静呼吸及最大深吸气时的膈肌移动幅度,测量3遍,取平均值。膈肌麻痹(HDP)的程度是通过测量膈肌移动度的减少(以百分比差值计算)来定义。完全麻痹定义平静呼吸状态,移动度减少75%~100%,部分膈肌麻痹是指平均呼吸状态移动度减少25%~75%和轻度膈肌麻痹是指下降幅度小于25%[5]。

1.3.2 握力检查

患侧手全力抓持握力器,测量3次取均值。分别为阻滞前以及阻滞后30 min、3 h的平均握力。

1.3.3 术后疼痛

采用疼痛数字评分法(NRS)评估患者疼痛程度,记录神经阻滞后0~6 h,6~12 h及12~24 h时间段内患者静息状态下NRS最高评分以及阻滞时长(从阻滞开始起,直至出现痛觉恢复的时间)。

1.4 并发症

记录阻滞不全、霍纳(HONOR)综合征、声嘶、术后恶心呕吐的发生情况。

2. 结果

2.1 一般情况

本试验共纳入51例患者,共剔除5例。其中4例是因为ISB组阻滞效果欠佳,重新追加注射麻药,ST组1例是因对患者实施双侧臂丛上干阻滞。两组患者一般情况无统计学差异(P>0.05),见表1。

表 1 两组患者一般资料比较组别 例数

(例)年龄

(岁,

$\bar x $±s)性别

(例,

男/女)BMI

(kg/m2 ,

$\bar x $±s)阻滞侧

(例,

右/左)手术时间

(t/min,

$\bar x $±s)ISB组 23 58.3±10.3 11/12 24.6±2.4 13/10 81.9±8.6 ST组 23 61.1±6.6 9/14 23.8±2.5 11/12 83.7±12.5 2.2 膈肌移动度

ISB组患者平静呼吸状态下膈肌移动度为(2.02±0.42)cm,阻滞后30 min下降为(1.50±0.29)cm,阻滞后3 h膈肌移动度为(0.98±0.20)cm。最大深呼吸时膈肌移动度则分别为(5.30±0.70)cm、(3.53±1.04)cm和(1.86±0.58)cm。

ST组平静呼吸状态膈肌移动度为(1.91±0.21)cm,阻滞后30 min为(1.63±0.22)cm,阻滞后3 h膈肌移动度为(1.43±0.18)cm。最大深呼吸时膈肌移动度则分别为(5.17±0.48) cm、(3.51±0.95)cm和(2.29±0.55)cm。阻滞后30 min,ISB组与ST组膈肌移动度下降幅度差异无统计学意义(P>0.05),阻滞后3 h,两组之间膈肌移动度下降幅度差异显著(P<0.05)。阻滞后膈肌移动度,见表2。

表 2 两组患者阻滞侧膈肌移动度(cm,$\bar x $ ±s)时间 组别 平静呼吸 最大深呼吸 阻滞前 ISB组 2.02±0.42 5.30±0.70 ST组 1.91±0.21 5.17±0.48 阻滞后30 min ISB组 1.50±0.29 3.53±1.04 ST组 1.63±0.22 3.51±0.95 阻滞后3 h ISB组 0.98±0.20 1.86±0.58 ST组 1.43±0.18* 2.29±0.55* *P < 0.05,与ISB组比较。 根据膈肌麻痹定义,两组患者轻度麻痹、部分麻痹、完全麻痹的例数,见表3。

表 3 两组膈肌移动度下降例数及百分比[例(%)]时间 组别 平静呼吸 轻度麻痹 部分麻痹 完全麻痹 阻滞后30 min ISB组 9(39.1) 12(52.2) 2(8.7) ST组 17(73.9) 6(26.1) 0(0.0) 阻滞后3 h ISB组 4(17.4) 15(65.2) 4(17.4) ST组 14(60.9) 9(39.1)* 0(0.0)* *P<0.05,与ISB组比较。 2.3 握力检查

神经阻滞前,ISB组与ST组患者握力无明显差异(P=0.721),阻滞后30 min,ISB组与ST组握力下降幅度差异显著(P<0.001),阻滞后3 h,两组差异同样显著(P<0.001),ST组对握力的保留明显优于ISB组,见表4。

表 4 两组患者握力检查对比及下降幅度(kg,$\bar x $ ±s)时间 组别 握力 P 下降幅度(%) 阻滞前 ISB组 30.94±7.64 0.721 — ST组 30.23±5.58 — 阻滞后30 min ISB组 15.20±6.15 <0.001 52.17 ST组 24.01±4.91 20.59 阻滞后3 h ISB组 6.14±2.27 <0.001 80.11 ST组 14.35±3.33 52.38 注:“—”表示未获得数据。 2.4 术后疼痛评分及阻滞时长

2.4.1 两组患者各时间段的NRS最高评分

两组患者在阻滞后3~6 h,6~12 h及12~24 h 3个时间段内,NRS最高评分均具有显著差异(P<0.05),见表5。

表 5 两组患者各时间段的NRS最高评分(分,$\bar x $ ±s)组别 阻滞后时间段 PACU~3 h 3~6 h 6~12 h 12~24 h ISB组 0 0.57±1.16 2.74±1.25 3.39±1.27 ST组 0 0 1.74±0.86 1.83±1.07 P值 — 0.024 0.003 <0.001 注:“—”表示未获得数据。PACU表示麻醉后监护室。 2.4.2 阻滞时长

阻滞时长是指从神经阻滞完成直至患者痛觉恢复的时间,ISB组与ST组的平均时长分别是(8.3±1.97)h和(10.9±1.26)h,存在显著差异(P<0.01)。ISB组最长阻滞时长为11.6 h,最短为4.2 h,5名患者在6 h内恢复痛觉。ST组最长阻滞时间为13.6 h,最短为8.5 h 。

2.5 不良反应及并发症

所有入组患者均无霍纳(HONOR)综合征、声嘶、局麻药过敏及中毒的情况。

3. 讨论

肩关节镜手术虽属微创手术,但术后疼痛剧烈[8]。良好的术后镇痛可以加速患者康复,从而推进ERAS进程。近些年,围绕肩关节镜手术的神经阻滞报道很多,全世界学者都努力寻找麻醉的平衡点,镇痛完全,又能有效降低膈肌麻痹的发生率[9]。

肌间沟臂丛阻滞是肩关节围术期镇痛最常用的麻醉方式。但因解剖的关系在C5、C6和(或)C7处注射局麻药常会扩散至位于前斜角肌表面的膈神经,不可避免地导致膈肌麻痹。尽管降低局麻药浓度和(或)剂量可以减少HDP的发生,但迄今为止报道用最低容量5 ml 0.75%罗哌卡因行肌间沟臂丛阻滞,HDP的发生率仍达到33%[10]。Laurent等[11]提出臂丛上干阻滞的概念,Kim也报道了采用15 ml 0.375%布比卡因行上干阻滞+监护麻醉,HDP的发生率仅为4.8%[4]。我们课题组先前报道10 ml 0.375% 罗哌卡因环形包绕上干注射,完全HDP发生率为0.0%,但部分HDP发生率仍高达87.2%。为进一步降低HDP,减少对膈肌影响,因此,本研究选择10 ml 0.25% 罗哌卡因,进一步探讨低浓度低剂量局麻药在肩关节镜围术期的临床有效性。

结果显示,采用10 ml 0.25% 罗哌卡因,阻滞后30 min,ISB组与ST组对膈肌影响无明显差异(平静时P值=0.100;最大吸气时P值=0.955),考虑可能与低浓度罗哌卡因对运动神经阻滞起效慢相关,所以较短时间内两组差异性不明显。在阻滞后3 h,两组膈肌移动度下降具有显著差异(P<0.05)。此外,本研究ISB组采用的注药方式为临床上常用的一点法,由外向内进针,穿过中斜角肌,到达C5、C6外侧时注药,10 ml 0.25% 罗哌卡因可能无法完全包绕C5、C6神经根,导致阻滞不全或镇痛时间减少。肌间沟注药部位,膈神经常可于前斜角肌表面扫查到,采用类似于臂丛上干包绕式注药方式,局麻药注射至C5内侧时,药液常直接扩散至膈神经,导致其被阻滞。尽管本研究采用迄今为止满足外科手术麻醉最低药量,但ISB组平静呼吸时完全HDP的发生率仍有17.4%,而ST组则为0.0%,主要考虑臂丛上干阻滞距离膈神经更远,膈肌麻痹发生率更低。

术后疼痛方面,ST组明显优于ISB组。Kang[5]的研究认为,臂丛上干阻滞提供与肌间沟臂丛阻滞相似的镇痛效果。但本研究发现,无论是各时间段静息痛NRS最高评分,还是阻滞时长方面,ST组均明显优于ISB组,具有显著差异,这可能归因于解剖因素与给药方式。这类手术阻滞的目的是完全阻滞C5、C6神经根(无须阻滞C5分出的肩胛背神经)。在肌间沟水平,C5、C6常位于前、中斜角肌之间,神经周围的筋膜很薄,使得C5、C6边界难以辨别,会增加神经内注射风险,而且会有部分药液扩散至C7甚至C8,导致目标神经阻滞药量减少。本研究剔除的4例阻滞不全患者,可能与上述因素有关。

在握力方面,ST组明显优于ISB组,这与先前的两项RCT结果相符[4-5]。罗哌卡因本身具有运动感觉分离的效应,浓度高低决定了运动阻滞的程度,低浓度的使用使得运动功能的保留更为显著[3]。我们课题组也尝试采用更低浓度罗哌卡因(0.15%~0.2%)或者剂量(5~10 ml)行神经阻滞,握力的保留虽然更好,但有一定比例患者阻滞不全或者达到外科麻醉需求时间过长。

综上所述,10 ml 0.25%罗哌卡因臂丛上干阻滞较肌间沟臂丛阻滞具有更长的阻滞时间,更低的HDP发生率,更优的术后镇痛效果,更好的握力保留。

-

表 1 两组肿瘤患者一般临床资料

组别 例数(男/女) 肿瘤类别(例) 呼吸系统 消化系统 其他 对照组 63(53/10) 32 17 14 干预组 61(48/13) 22 17 22 χ2 0.607 4.000 P 0.436 0.386 表 2 两组肿瘤患者使用特殊级抗菌药物的网络会诊通过率

组别 总例数 其中 通过例数(n) 通过率(%) χ2 P 对照组 97 63 64.95 2.000 0.037 干预组 63 61 96.83 表 3 两组肿瘤患者使用特殊级抗菌药物的DDDs和DUI指标比较

药品名称 DDD(g) 对照组 干预组 DDDs DUI DDDs DUI 亚胺培南西司他丁钠 2.00 148.75 0.96 146.75 0.94 利奈唑胺 1.20 28.00 1.75 12.00 0.75 万古霉素 2.00 53.00 0.82 35.00 0.89 去甲万古霉素 2.00 0.00 0.00 5.00 0.87 伏立康唑 0.40 118.50 1.56 41.50 0.69 美罗培南 2.00 7.50 0.68 1.50 0.84 氨曲南 4.00 4.50 1.13 1.50 0.78 卡泊芬净 0.04 18.00 6.00 0.00 0.00 表 4 两组肿瘤患者单用与联用特殊级抗菌药物情况比较

联合用药情况 对照组 干预组 χ2 P 例数(n) 构成比(%) 例数(n) 构成比(%) 单用 4 6.35 34 55.73 联用 59 93.65 27 44.27 35.866 0.001 合计 63 100.00 61 100.00 表 5 两组肿瘤患者病原菌感染构成比的变化

病原菌分类 病原菌种 对照组[人(%)] 干预组[人(%)] 革兰阴性菌 大肠埃希菌 8(25.00) 5(19.23) 肺炎克雷伯菌 7(21.88) 7(26.92) 铜绿假单胞菌 4(12.50) 4(15.38) 鲍曼不动杆菌 3(9.38) 2(7.69) 吲哚金黄杆菌 1(3.13) 1(3.85) 革兰阳性菌 金黄色葡萄球菌 3(9.38) 3(11.54) 真菌 白假丝酵母菌 6(12.50) 3(11.54) 光滑假丝酵母菌 5(6.25) 1(3.85) 阳性率(%) 59.26 46.43 表 6 两组肿瘤患者对特殊使用级抗菌药物耐药率的影响(对照组/干预组,%)

药品名称 大肠埃

希菌肺炎克

雷伯菌铜绿假

单胞菌鲍曼不动

杆菌金黄色葡

萄球菌万古霉素 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 利奈唑胺 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 美洛培南 0/10 0/0 50/0 100/0 0/0 亚胺培南 15.38/0 0/16.67 37.5/16.67 100/50 0/0 氨曲南 46.15/20 41.67/18.75 68.75/41.67 0/0 0/0 -

[1] 安徽省肿瘤医院药事管理与药物治疗学委员会主编. 安徽省肿瘤医院药学部门药事管理规范[M]. 合肥: 安徽科技出版社, 2013: 288. [2] 潘春晓, 邵菁菁, 商玉萍. 某院2015年1-6月份血液肿瘤科特殊使用级抗菌药物应用情况分析[J]. 安徽医药, 2016, 20(3):589-592. doi: 10.3969/j.issn.1009-6469.2016.03.057 [3] 胡钰, 陈刚, 彭丽君, 等. 肿瘤科特殊使用抗菌药物分析[J]. 医药导报, 2013, 32(10):1365-1367. doi: 10.3870/yydb.2013.10.035 [4] 陈延杰, 朱捷, 管文婕, 等. 基于“军卫一号”的特殊使用级抗菌药物网络会诊平台的应用[J]. 东南国防医药, 2016, 18(2):213-215. [5] 尤海生, 胡萨萨, 董亚琳, 等. 临床药师对肿瘤患者抗菌药物干预效果分析[J]. 中国医院药学杂志, 2015, 35(16):1491-1495. [6] 黄应德, 蒋璐, 陈相军, 等. 我院特殊使用级抗菌药物会诊管理系统设计与应用[J]. 中国医疗设备, 2019, 34(2):92-95. doi: 10.3969/j.issn.1674-1633.2019.02.025 [7] 居国华, 邓思敏, 吴娇艳, 等. 我院“特殊使用级”抗菌药物应用分析[J]. 临床合理用药杂志, 2014, 7(10):1-3. [8] 汪丽丽. 伏立康唑注射剂临床应用情况及合理性分析[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2019, 24(1):99-102. doi: 10.12092/j.issn.1009-2501.2019.01.017 [9] 陈翔, 谢结英, 陈如大, 等. 抗菌药物专项整治前后我院肿瘤科应用抗菌药物的合理性评价[J]. 中国执业药师, 2015, 12(1):3-7. doi: 10.3969/j.issn.1672-5433.2015.01.001 [10] 郑诗峰, 王萍. 网络在线审批流程实施前后我院特殊使用级抗菌药物使用情况及细菌耐药分析[J]. 中国药师, 2017, 20(3):509-512. doi: 10.3969/j.issn.1008-049X.2017.03.033 [11] CROFTS T S, GASPARRINI A J, DANTAS G. Next-generation approaches to understand and combat the antibiotic resistome[J]. Nat Rev Microbiol,2017,15(7):422-434. doi: 10.1038/nrmicro.2017.28 -

下载:

下载:

下载:

下载: