-

为贯彻落实国家及浙江省卫健委关于重点监控药品的相关规定[1-3],进一步完善对此类药品的动态监测及管理,围绕《医疗质量管理办法》“以患者为中心”的服务理念,采用有效方法进行科学化、精细化的管理,从而提高药学服务水平。本院采用一种能够持续改进的质量管理工具PDCA(计划、实施、检查、处理)循环法应用于重点监控药品的管理过程[4],通过分析评估、制定计划、完善制度并组织实施,不断提高重点监控药品的管理质量水平。

-

回顾性研究本院在2019−2020年采用PDCA管理法前后两年,重点监控药物的消耗及处方点评等情况。对照组为2019年传统管理法的住院病例医嘱;观察组为2020年采用PDCA管理法后的住院病例医嘱。

-

PDCA循环法,包括计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check/Study)和处理(Action)四个环节,这四个环节依次循环反复,以确保目标的持续改进,是全面质量管理的重要方法之一,同样适用于医疗质量管理。

-

⑴查明管理现状。药学部门日常检查发现,本院重点监控药品使用和管理存在以下问题:重点监控药品药费高、占比大,不合理使用情况常见,因使用此类药物发生的药品不良反应多。医院层面缺乏重点监控药品监督管理策略,包括处方(医嘱)开具规范、专项点评规则、监控预警机制、限制处罚措施等。无本级医疗机构的重点监控药品目录,缺乏点评细则。

⑵制定改进目标:制定本院重点监控药品管理制度及药品目录,完善目录内所有药品的点评细则;加强政策宣讲及培训,严格控制使用,从药品遴选、处方开具到核查反馈、改进落实,实现责任奖惩循环机制;力争在1年内全院药品消耗金额前二十位中,重点监控药品使用金额下降50%以上,2年内前二十位中无重点监控药品;提升处方合理率,重点监控药品处方使用合理率达90%以上;因使用此类药物导致的药品不良反应发生率下降50%以上。

-

⑴制定管理制度,修订药品目录。根据国家及浙江省卫健委发布的重点监控合理用药药品目录,制定本级《重点药品监控目录》(共计33种)。修订完善《重点监控药品管理制度》《重点监控药品专项点评实施办法》《药品监测与预警制度》《综合目标责任制管理实施方案》等相关制度,由药物治疗学与药事管理委员会合理用药监督管理小组人员负责重点监控药品管理工作的组织领导、协调、监督工作,加强目录内药品临床应用的全程管理。

⑵组织政策宣讲,明确用药细则。由医训、药学部门定期组织医务人员学习各级重点监控药品管理的相关政策规定,临床医师人手一份药品目录。分批次开展专业理论培训,对纳入目录中的33种药品制订用药细则或技术规范,明确规定临床应用的条件和原则,已有相关用药指南或指导原则的,严格按照指南或原则执行[5]。加强行业风气整肃治理,强化医务人员目录内药品合理使用的自觉性。

⑶规范处方开具,严格处方审核。进一步规范医师处方行为,临床医生开具重点监控药品时,必须在病历中详细记录使用理由,临床应用疗程超过7 d或二种及以上重点监控药品联用,必须经科室主任批准,并在病历中详细记录使用理由;对药品调剂中发现用药不宜的,告知医师并请其确认或重新开具处方;对严重不合理用药或用药错误的,拒绝调剂,并履行告知、记录和报告等规定[6]。

⑷完善信息系统,开展实时监控。药学部门与信息科共同完善信息系统,标识重点监控药品,实时提取用药数据。引进新版合理用药软件系统,通过对药品名称、用法用量、联合使用、用药疗程、溶媒选择等重要选项值进行系统限制,超出限制的处方根据问题严重程度弹出分级警示框,分别提示医师再次确认、修改处方或禁止开具,有效提高处方用药的安全性及合理性。

-

⑴动态监测药品数据,及时通报。每月对重点监控药品开展专项点评,对不符合要求的在处方点评中进行公示。对于检查、点评、统计、监测中发现重点监控药品临床应用中存在的问题,病区及时约谈相关责任人,提出整改要求,并根据情况严重程度采取口头警告、经济处罚、行政处罚等措施。

⑵严格落实限制措施,监控预警。每季度汇总重点监控药品使用情况,上报至医训部门,发现此类药品滥用,用量、金额、排名出现异常增长的,按严重程度对该药品采取限量、限科、暂停采购及清除出本院药品供应目录等措施。将重点监控药品使用情况作为处方权授予、年度考核、奖金发放、评优评先、调职调级等的重要依据[7]。

-

定期召开药物治疗学与药事管理委员会,药学部门通报重点监控药品检查及督导情况,对相关数据进行总结分析,组织全体委员研究讨论并制定改进措施。总结反馈并与改进初期进行对比,验证本轮质量持续改进效果。成功的经验予以标准化长期运行,失败的教训加以总结、避免重现,以形成PDCA良性循环。本轮循环尚未解决的问题,移入下一轮循环解决。

-

比较PDCA循环法开展前后,住院患者重点监控药物的消耗金额、使用重点监控药物病例占比、人均药费、不合理使用以及不良反应发生率等情况,以验证本轮改进的效果。

-

采用SPSS 22.0统计软件对数据进行统计学分析。计数资料以率(%)描述,组间比较采用χ2检验;计量资料采用均数±标准差(

$ \bar x \pm s $ )描述,组间比较采用t检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。 -

执行PDCA循环法后,全院使用金额排名前20位药品中,重点监控药品使用金额从238.13万元(占比69.30%)下降至58.66万元(占比34.39%),较对照组下降了75.37%。品规数由7品种(8规格)减少到5品种(6规格),减少了注射用复合辅酶和马来酸桂哌齐特注射液。含重点监控药品的出院病例数由332例降低至119例。与对照组相比,观察组的重点监控药品人均药费及出院患者的人均药费均显著下降(P<0.001,P<0.05),见表1。

表 1 两组患者药品费用比较

组别 重点监控药品人均药费(元) 出院患者人均药费(元) 对照组 6644.70 9579.33 观察组 4295.98 7670.18 t值 3.492 2.127 P值 <0.001 0.034 -

与对照组相比,观察组超疗程用药(P<0.001)、联合用药不适宜或重复给药的(P<0.01)、适应证不适宜(P<0.05)、用法用量或给药途径不适宜(P<0.05)等不合理使用情况均显著下降,有配伍禁忌或不良相互作用、其他不合理用药等情况两者无显著性差异(P>0.05)。两组医嘱合理率分别为65.96%和90.76%(χ2= 27.010,P<0.001),重点监控药品不合理使用情况明显改善,见表2。

表 2 两组患者重点监控药品不合理使用情况 [例(%)]

不合理处方类型 对照组

(n=332)观察组

(n=119)χ2值 P值 适应证 38(11.45) 6(5.04) 4.080 0.043 用法用量或给药途径 17(5.12) 1(0.84) 4.374 0.037 联合用药或重复给药 66(19.88) 9(7.56) 9.585 0.002 配伍禁忌或相互作用 13(3.92) 2(1.68) 0.755 0.385 超疗程用药 128(38.55) 10(8.40) 37.501 0.000 其他 17(5.12) 2(1.68) 2.569 0.109 -

对两组医嘱中有使用重点监控药品的病历开展专项点评,PDCA循环法管理后,使用重点监控药品的出院病例占比由73.13%下降到35.84%(χ2=109.066 ,P<0.001)。其中观察组因使用重点监控药物导致的不良反应发生率更低(χ2=37.044 ,P<0.001),见表3。两组出现的不良反应主要为使用注射用鼠神经生长因子后,注射部位或注射侧下肢痛。

表 3 两组患者出院病例数及不良反应情况 [例(%)]

组别 病例数(含重点监控药品) 不良反应例数 对照组 332(73.13) 171(51.51) 观察组 119(35.84) 23(19.33) χ2值 109.066 37.044 P值 <0.001 <0.001 -

重点药物监控目录中所列药品,在临床患者治疗方案中并非主要治疗药物,其适应证广泛,在临床应用过程中,不合理问题较为突出,多集中在无指征用药或超说明书用药等方面,同时也存在超剂量用药、给药频次不当、溶媒不当、疗程过长、多种药物不合理的联合使用等情况。此外,该类药物往往价格昂贵,一定程度上增加了患者经济负担[8-9]。因此加强重点监控药品的管理对促进药品合理使用,控制药费异常增长,确保医疗质量等方面意义重大。

采用PDCA循环管理,依据计划-实施-检查-处理的流程开展重点监控药品的管理。在计划阶段,针对此类药物的处方开具、费用排名、异常波动等常发的、带倾向性的、虽单发但较为严重的问题,深入剖析原因并立项,针对重点监控药品使用金额大、占比高的问题,统计重点监控药品使用不合理数量、类型、金额等,考虑到患者及医生用药的习惯性,采取分阶段制定切实可行的目标,如第1年,前二十位中重点监控药品使用金额下降50%以上,2年内前二十位中无重点监控药品的改进目标。目标可行,结果可期。

将PDCA循环法纳入重点监控药品管理一年后,全院药品消耗金额前二十位中,重点监控药品使用金额降幅达75.37%;因使用此类药物导致的药品不良反应发生率下降了86.55%;处方合格率提升至90.76%。患者人均药费大幅下降,减轻了患者经济负担的同时,也降低了因使用此类药物导致的不良反应发生率,切实让患者受益,说明通过PDCA管理后,此类药物的合理使用取得了显著效果。

本院主要收治康复患者,包括神经康复、心肺康复和骨关节康复,但因重点监控药品使用集中在神经康复科和心肺康复科,住院群体相对稳定且住院时间较长,两科出院人次2019年、2020年受疫情影响较小。2019年和2020年国家集中采购药品使用金额占全院药品使用金额的0.70%和1.78%,且未涉及本院在用的重点监控药品,对本研究结果影响较小。

PDCA作为一种经典的质量管理模式应用于本单位,由于疗养机构专科性较强,使用重点监控药品涉及的科室范围较小,目标明确,易统筹管理,效果明显,对于合理用药指标的持续改进具有一定的借鉴性。在综合性医院,由于疾病种类繁多、用药情况复杂,同一药品针对不同病种和科室的治疗效果不同,实际管理过程中需分门别类,制定详细计划目标,避免整体应用的局限性。

重点监控药品管理需要多部门共同协作,提高三级质量控制意识,做到质量管理有氛围,机关履职有思路,科室践行有亮点,制度落实有成效[10]。加强统筹规划,集中全院力量攻关,逐一拉单列表、逐项剖析原因;推动问题整改,落实责任到科室,尤其对屡改屡犯的问题要破除惯性思维,避免问题出现反复;完善方式方法,部分防控措施如药品点评细则等需要根据说明书及指南的更新及时修订。重点监控药品管理是各医疗机构药事管理的重点、难点,本研究采用PDCA循环法持续开展重点监控药品管理效果明显,可为其他医疗机构提供参考。

Analysis on the effect of PDCA cycle method to promote the management of key monitoring drug

-

摘要:

目的 观察应用PDCA循环法促进重点监控药品管理效果,为医疗机构重点监控药品管理提供依据。 方法 比较某院采用PDCA法前后两年重点监控药物的消耗及处方点评情况。对照组为2019年传统管理法的住院病例,观察组为2020年采用PDCA管理法的住院病例。 结果 实施PDCA循环法管理后,重点监控药品消耗金额大幅下降(P<0.001);无适应证用药、重复用药、用法用量及给药途径不适宜、疗程过长等处方不合理问题得到有效控制(P<0.05),处方合格率由原来的65.96%提高至90.76%(χ2= 27.010,P<0.001);不良反应发生率明显下降(χ2= 37.044,P<0.001)。 结论 PDCA管理法针对重点监控药品持续闭环管理,能够最大程度控制药费,减轻患者经济负担,促进合理用药,降低不良反应发生率,保证医疗质量。 Abstract:Objective To observe the effect of applying PDCA cycle method to promote the management of key monitoring drug, and provide a basis for the management of key monitoring drug in medical institutions. Methods To compare the consumption of drugs and prescription reviews before and after the adoption of PDCA management in a hospital. The control group was the inpatients with traditional management method in 2019, and the observation group was the inpatients with PDCA method in 2020. Results After the implementation of PDCA cycle, the consumption amount of key monitoring drugs decreased significantly (P<0.001); The problems of irrational prescription such as drug use without indication, repeated drug use, inappropriate dosage and route of administration, and long course of treatment were effectively controlled (P<0.05). The qualified rate of prescription increased from 65.96% to 90.76% (χ2=27.010, P<0.001). The incidence of adverse reactions was significantly decreased (χ2 =37.044, P<0.001). Conclusion PDCA method aims at continuous closed-loop management of key monitoring drugs in medical institutions, which can control drug costs to the greatest extent, reduce the economic burden of patients, promote rational drug use, reduce the incidence of adverse reactions, and ensure the quality of medical care. -

Key words:

- PDCA cycle /

- key monitoring drugs /

- rational drug use /

- quality of care management

-

鹦鹉热衣原体是在革兰染色阴性需氧细胞内寄生的病原体,主要宿主为鸟类,吸入鹦鹉热衣原体污染的气溶胶可致病,人际间传播较为罕见,主要通过接触鸟类的排泄物感染,肺是主要受累器官之一,严重者可致呼吸衰竭[1]。重症肺炎又是一种起病急、进展迅速、病死率高、治疗困难且预后较差的呼吸系统疾病,是严重威胁人类生命健康的感染性疾病之一[2]。临床药师发挥药学专业优势,协助医师优化治疗方案,实施药学监护,提高合理用药和临床疗效。本文就临床药师参与1例鹦鹉热衣原体感染致重症肺炎并发药物性肝损伤老年患者的药学实践报道如下。

1. 病例资料

患者男性,83岁,身高178 cm,体重65 kg。2018-12-07因走路不稳,自觉发冷就诊于某医院急诊(神经内科),查胸部CT示右肺中叶见片状高密度影,边界不清,可见充气支气管影,血检验示血象、C反应蛋白(CRP)均升高,头颅磁共振等检查未见脑梗及脑出血征象,诊断为右肺中叶肺炎,予头孢唑肟(剂量不详)抗感染治疗。2018-12-09患者出现咳嗽、咳少量黄痰,呼吸短促,体温38.8℃,予以莫西沙星0.4 g qd联合头孢唑肟2.0 g q12h抗感染治疗。2018-12-09晚发热39.2℃并发房颤(房颤考虑莫西沙星不良反应),予亚胺培南-西司他丁钠0.5 g q8h抗感染,甲泼尼龙琥珀酸钠80 mg qd抗炎,低分子肝素钠抗凝等治疗。患者仍反复高热,气急加重,痰液不易咳出。2018-12-11复查胸部CT示右肺大片状密度增高影,血气分析示Ⅰ型呼吸衰竭,血象、CRP较前明显升高,加用替考拉宁(剂量不详)抗感染。但仍反复发热,氧合持续恶化。2018-12-12为进一步治疗,以“重症肺炎”转入呼吸重症监护病房。

既往史:患者有糖尿病史,自诉饮食控制,血糖控制尚可,否认其他病史。

辅助检查:①2018-12-07胸部CT:右肺中叶见片状高密度影,边界不清,可见充气支气管影。心脏彩超:右心房、左心室体积增大,心包见少量积液。诊断为右肺中叶肺炎。2018-12-11胸部CT:双肺见斑片状大片状密度增高影,双侧胸腔少量积液。②2018-12-09心电图:心房颤动伴快速心室率,左前分支传导阻滞。③2018-12-12血气:吸氧10 L/min,pH 7.31,PCO2 49.9 mmHg,PO2 69 mmHg,Hct 46%,SO2 96.6%,SBE 1.3 mmol/L。

入院诊断:①重症肺炎,双侧 PSI 183分,Ⅰ型呼吸衰竭;②Ⅱ型糖尿病。

2. 抗感染主要治疗过程

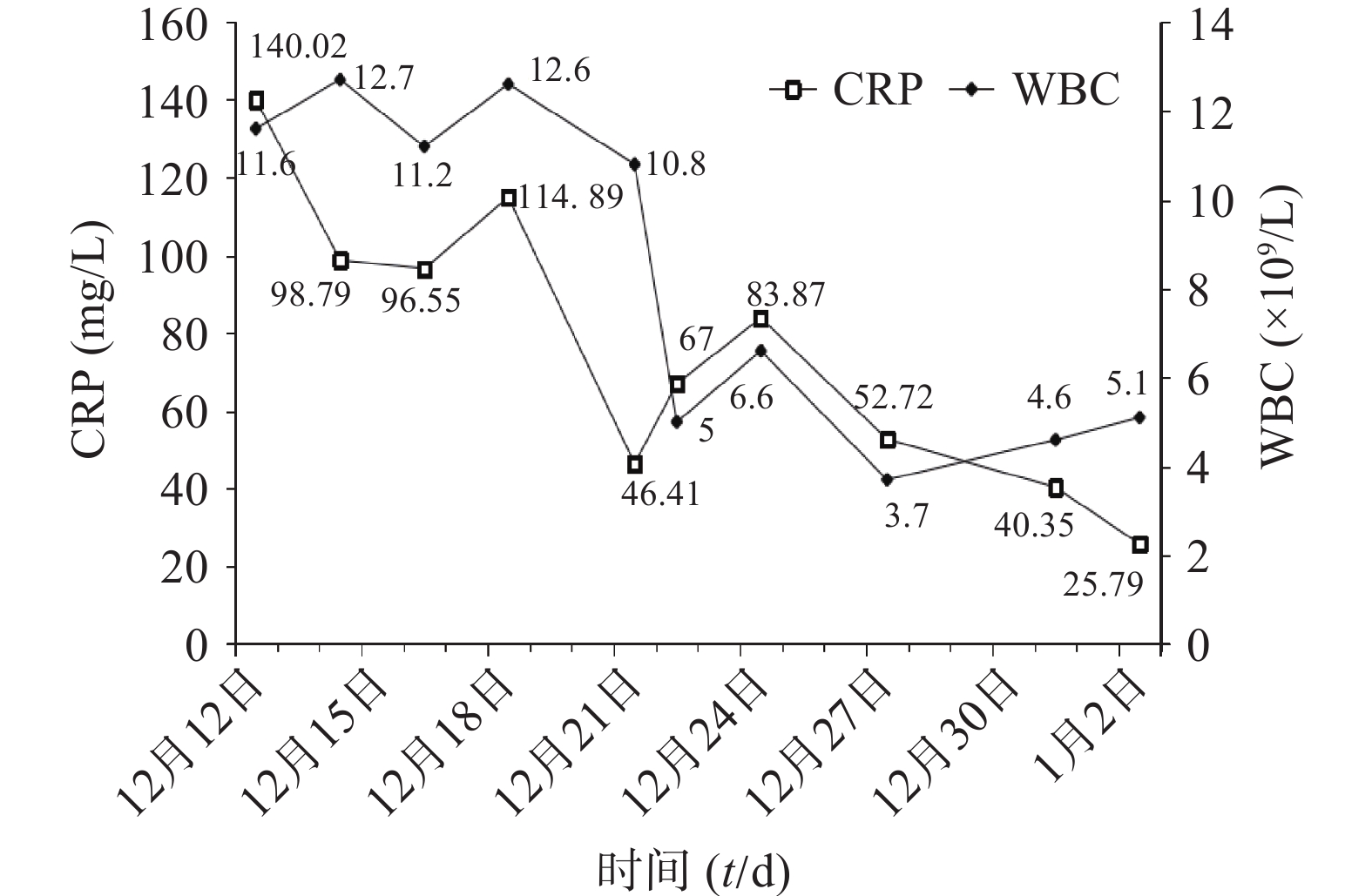

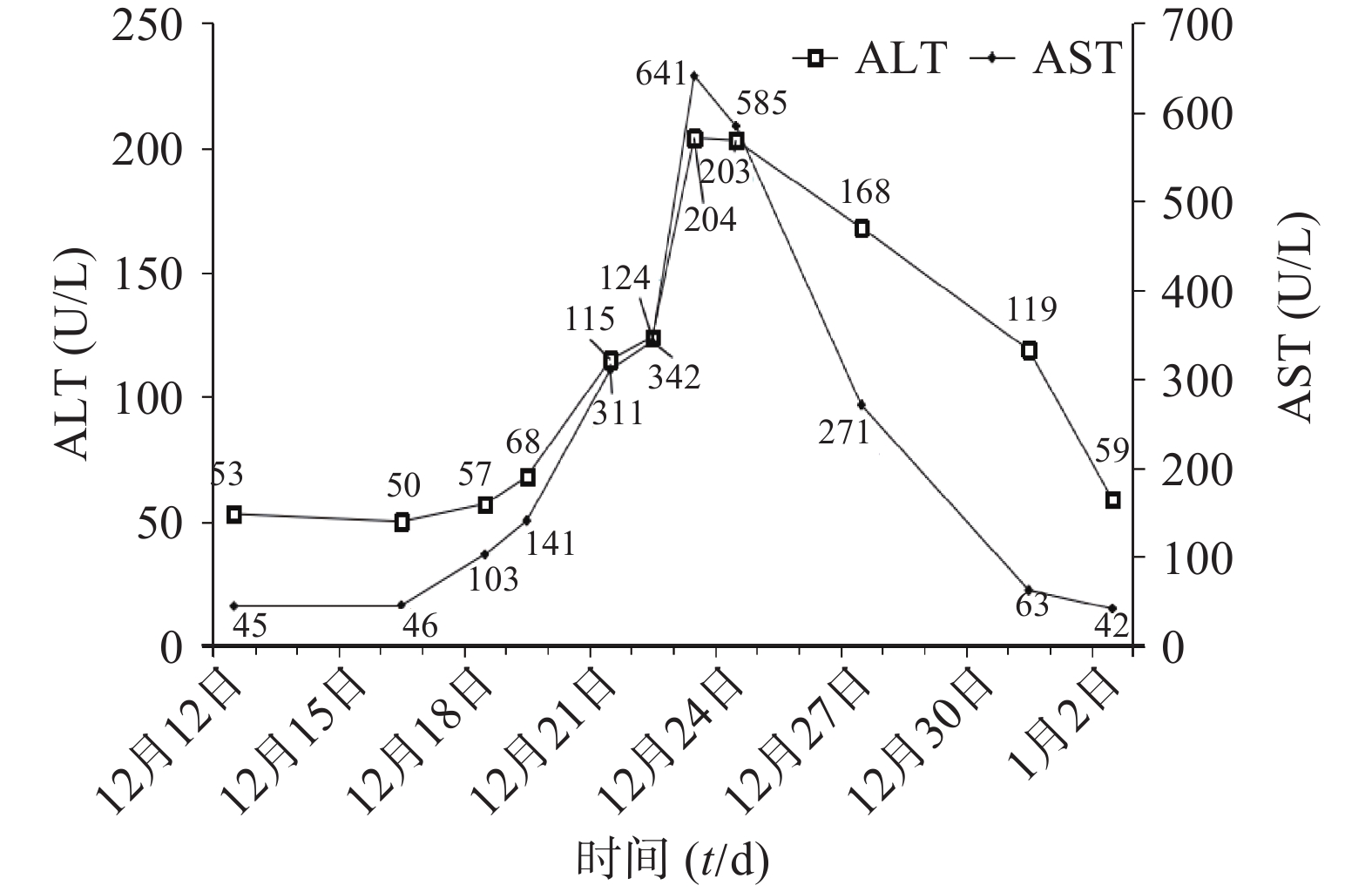

患者入科后完善相关检查(血常规、肝肾功能、电解质、血气、CRP)等,抗感染治疗前留取血培养、痰培养、尿培养行病原学检查。初始经验性予替考拉宁0.2 g qd ivgtt联合亚胺培南-西司他丁钠0.5 g q8h ivgtt抗菌治疗,同时予抗凝、营养支持、补液等对症支持治疗。12月14日(D3),体温较前升高,最高39.1℃,血常规:白细胞(WBC)12.7×109/L,中性粒细胞百分比(N%)95.9%,CRP 98.79 mg/L。呼吸机有创通气,气管镜检查:咽喉部较多黄色痰痂形成,黏膜充血,水肿较明显,尤以右侧气管主支气管及各级支气管炎性改变。患者感染加重,医师和药师共同讨论后,方案调整为亚胺培南-西司他丁钠0.5 g q6h ivgtt联合利奈唑胺0.6 g q12h ivgtt。12月16日(D5),Tmax 39℃,血常规:WBC 11.2×109/L,N% 96.9%,CRP 96.55 mg/L。双肺呼吸音粗,湿啰音较前加重,胸部X线:双肺炎症较前进展。气道分泌物基因二代测序结果回报:鹦鹉热衣原体序列数38。气道吸出物普通培养:白念珠菌。抗感染方案调整为阿奇霉素0.5 g qd ivgtt、多西环素0.1 g q12h 胃管注入(首剂加倍)、氟康唑氯化钠0.4 g qd ivgtt。12月21日(D10),Tmax 37.4℃,化验报告:WBC 10.8×109/L,N% 93.4%,CRP 46.41 mg/L,总胆红素(TBIL)18.4 U/L,丙氨酸氨基转移酶(ALT)115 U/L,天门冬氨酸氨基转移酶(AST)311 U/L。气管吸出物有少量白念珠菌,1,3-β-D葡聚糖检测结果正常,胸部X线:右肺炎症,较前有所吸收。评价治疗有效。但患者肝酶水平持续升高,分析可能药物性肝损伤(DILI),加用多烯磷脂酰胆碱232.5 mg qd ivgtt联合异甘草酸镁200 mg qd ivgtt保肝治疗。12月22日(D11),Tmax 37℃,化验报告:WBC 5×109/L,N% 70.9%,CRP 67 mg/L,ALT 124 U/L,AST 342 U/L,仍维持原方案治疗。12月23日(D12),Tmax 37.7℃,气道吸出物未培养出白念株菌,ALT 204 U/L,AST 641 U/L,ALP 82 U/L,INR 1.79。患者肝酶急剧升高,抗感染方案调整为多西环素0.1 g q12h联合克拉霉素0.5 g q12h,密切监测患者肝功能。1月2日(D22),感染基本控制。出院后继续予多西环素片治疗同时水飞蓟宾葡甲胺片保肝,1周后经回访,预后良好。

其住院期间WBC、CRP指标变化见图1,肝功能变化见图2,主要治疗药物见表1。

表 1 住院期间主要治疗药物药物 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 亚胺培南-西司他丁钠 0.5 g q8h 0.5 g q6h 替考拉宁 0.2 g qd 利奈唑胺 0.6 g q12h 氟康唑氯化钠 400 mg qd 阿奇霉素 0.5 g qd 多西环素片 0.1 g q12h 克拉霉素片 0.5 g q12h 多烯磷脂酰胆碱 232.5 mg qd 异甘草酸镁 200 mg qd 3. 分析讨论

3.1 抗感染治疗方案评价和优化

患者重症社区获得性肺炎,据《中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南(2016年版)》[3](简称《指南》)和《中国急诊重症肺炎临床实践专家共识》[4]指出,重症肺炎致病菌未能明确时,推荐广谱抗菌药物治疗。初始经验予替考拉宁0.2 g qd ivgtt覆盖G+菌,包括甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌(MRSA),亚胺培南-西司他丁钠0.5 g q8h ivgtt覆盖G-菌,包括产酶耐药菌,从药效学的角度考虑,选药合理。根据《替考拉宁临床应用剂量专家共识》[5],替考拉宁的血清蛋白结合率高,用于肺部感染时,推荐起始负荷剂量为400 mg(或6~12 mg/kg)q12h ivgtt,连用3次,维持剂量为6~12 mg/kg qd ivgtt,该患者肾功能正常,无需调整剂量,根据体重换算,替考拉宁0.2 g qd ivgtt剂量不足,建议给予负荷剂量,维持剂量调整为0.4 g qd ivgtt,医师考虑急诊科已使用过该药,暂不予负荷剂量,且患者年龄较大,有糖尿病史,肾功能指标处于正常范围下限,从安全性考虑,维持剂量仍给予0.2 g qd ivgtt,暂未采纳建议。3 d后,感染加重,医师和药师分析可能原因:①替考拉宁使用剂量不足。②存在MRSA或多重耐药的G+菌感染。考虑到利奈唑胺分子量小,组织穿透力强,肺泡中浓度较高,药师查阅资料发现利奈唑胺治疗G+菌感染尤其是MRSA的有效率及细菌清除率优于替考拉宁,肾功能不全和皮疹的不良反应发生率低于替考拉宁[6-8],但应注意监测患者的血小板、呕吐或腹泻的不良反应[9]。综合治疗效果和安全性考虑,将替考拉宁更换为利奈唑胺。根据《抗菌药物药代动力学/药效学理论临床应用专家共识》[10],重症感染时,亚胺培南-西司他丁钠可增加给药次数或延长滴注时间,以提高药物浓度超过最低抑菌浓度(MIC)的时间占给药间隔的百分率(%T>MIC)。同时,为达到优化治疗的目的,亚胺培南-西司他丁钠用法调整为0.5 g q6h ivgtt。

入院第5天,二代基因测序和气道吸出物培养分别提示鹦鹉热衣原体和白念珠菌感染。《指南》[3]推荐鹦鹉热衣原体感染首选多西环素、米诺环素。文献[11-12]报道,阿奇霉素治疗鹦鹉热衣原体感染的重症肺炎临床效果较好,亦有报道[1]对于鹦鹉热衣原体四环素类是一线治疗。考虑阿奇霉素和多西环素分别作用于核糖体50S和30S亚基,合用可起到协同作用。经查阅文献未发现四环素类联合大环内酯类治疗鹦鹉热衣原体感染的重症肺炎,但有研究表明[13-14]多西环素联合阿奇霉素治疗支原体肺炎的临床效果明显优于单药治疗。阿奇霉素联合多西环素治疗支原体或衣原体感染的非淋菌性尿道炎疗效优于阿奇霉素单药治疗,降低血清中炎症因子的表达,且不会增加不良反应[15]。该患者呼吸衰竭,感染较重,故采用阿奇霉素联合多西环素抗鹦鹉热衣原体治疗,感染控制较好,药师认为此方案合理,可为今后鹦鹉热衣原体重症肺炎患者临床治疗提供参考。

患者气道吸出物培养为白念珠菌,念珠菌是常见的院内条件致病菌,该患者为重症监护患者,行气管插管,免疫力低下,有糖尿病等基础疾病,应予抗真菌治疗。《中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识》[16]推荐选择棘白菌素类药物、氟康唑、伏立康唑或两性霉素B及脂质体。综合患者情况及经济因素,予氟康唑氯化钠0.4 g qd ivgtt。5 d后疗效评价,患者症状及感染指标好转,抗真菌治疗有效,继续维持治疗。

入院第8天至第11天,患者肝酶进行性升高(图2)。药师分析,感染已好转,可排除疾病引起的肝酶升高[17],且无肝炎相关病史及酒精滥用史,可能为DILI。有研究[18]表明抗感染药物(6.08%)是继传统中药/膳食补充剂(26.81%)、抗结核药物(21.99%)、抗肿瘤药物或免疫调节剂(8.34%)之后第4位引起DILI的药物。根据《EASL临床实践指南:药物性肝损伤(2019年)》[19],采用RUCAM量表,判断多西环素、阿奇霉素和氟康唑与DILI的关系为极可能。据《药物性肝损伤诊治指南(2015年)》[20]指出,发生DILI时,应权衡患者病情及用药利弊决定是否停用可疑药物。入院第12天,ALT(204 U/L)>3×ULN(ULN:参考值上限),且INR(1.79)>1.5,达到停药标准。考虑多种药物合用会增加肝脏负担,且抗真菌治疗已1周,患者感染症状明显好转,停用氟康唑。由于抗鹦鹉热衣原体治疗周期较长,保留一线药物多西环素,研究表明[21],克拉霉素的肝胆系统的不良反应低于阿奇霉素,最终抗感染方案调整为多西环素联合克拉霉素。10 d后,患者肝功能、炎症指标基本恢复正常。

3.2 保肝药物应用分析

根据《药物性肝损伤诊治指南(2015年)》[20],基于受损靶细胞类型的分类,该患者ALT(204 U/L)>3×ULN,且R(5.31)>5[R=(ALT实测值/ULN)/(ALP实测值/ULN)],为肝细胞损伤型DILI,可选用抗炎、肝细胞膜修复、解毒类保肝药。异甘草酸镁是第4代甘草酸制剂,NMPA批准治疗ALT急剧升高的急性肝细胞型或混合型DILI,有效减轻炎性细胞浸润及肝细胞变性、坏死[22]。多烯磷脂酰胆碱是肝细胞膜的天然成分,通过影响膜结构使受损的肝功能和酶活力恢复正常,促进肝组织再生。该患者肝损伤进展较快,解毒类还原型谷胱甘肽起效较慢[23],建议多烯磷脂酰胆碱联合异甘草酸镁保肝治疗,医师采纳。

3.3 药学监护及患者教育

患者此次治疗过程中抗菌药物应用较多。利奈唑胺最常见的不良反应为骨髓抑制。替考拉宁具有耳、肾毒性,滴注过快会引起红人综合征。氟康唑和阿奇霉素合用,可导致QT间期延长风险增加。异甘草酸镁可引发假性醛固酮增多症,长期或大剂量使用,可引起低钾血症、水钠潴留及体重增加。药师密切监护,均未出现上述不良反应。多西环素、氟康唑、阿奇霉素、克拉霉素均有肝损伤的不良反应,监护期间发现患者肝酶进行性升高,药师结合患者病情,查阅资料,协助医师及时调整治疗方案,最终,感染控制,肝酶基本恢复正常。

患者服用多西环素片,应大量水送服,并保持体位直立30 min以上,用药期间不要直接暴露于阳光或紫外线下,一旦皮肤有红斑应立即停药。水飞蓟宾葡甲胺片偶可引起头晕、上腹部不适等反应,如不耐受,请及时就医。用药期间注意发生二重感染,定期随访血常规、肝功能及胸部CT。患者是养鸟爱好者,应注意保持养鸟环境卫生,在清洁粪便时,提倡应用“湿式作业”,以免微生物扩散到空气中,被吸入人体而感染。

-

表 1 两组患者药品费用比较

组别 重点监控药品人均药费(元) 出院患者人均药费(元) 对照组 6644.70 9579.33 观察组 4295.98 7670.18 t值 3.492 2.127 P值 <0.001 0.034 表 2 两组患者重点监控药品不合理使用情况 [例(%)]

不合理处方类型 对照组

(n=332)观察组

(n=119)χ2值 P值 适应证 38(11.45) 6(5.04) 4.080 0.043 用法用量或给药途径 17(5.12) 1(0.84) 4.374 0.037 联合用药或重复给药 66(19.88) 9(7.56) 9.585 0.002 配伍禁忌或相互作用 13(3.92) 2(1.68) 0.755 0.385 超疗程用药 128(38.55) 10(8.40) 37.501 0.000 其他 17(5.12) 2(1.68) 2.569 0.109 表 3 两组患者出院病例数及不良反应情况 [例(%)]

组别 病例数(含重点监控药品) 不良反应例数 对照组 332(73.13) 171(51.51) 观察组 119(35.84) 23(19.33) χ2值 109.066 37.044 P值 <0.001 <0.001 -

[1] 中华人民共和国国家卫生健康委办公厅. 关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知(国卫办医函〔2019〕558号) [EB/OL]. (2019-07-02)[2021-06-01]. http://www.gov.cn/fuwu/2019-07/02/content_5405241.html. [2] 中华人民共和国国家卫生健康委办公厅. 关于做好辅助用药临床应用管理有关工作的通知(国卫办医函〔2018〕1112 号)[EB/OL]. (2018-12-12) [2021-06-01]. http://www.nhfpc.gov.cn/yzygj/s7659/201812/bc0259007f1a4cf38cb5d0352470e33e. html. [3] 浙江省卫生健康委员会. 关于印发浙江省第一批重点监控合理用药药品目录的通知. 浙卫办发函[2019] 21号[EB/OL]. (2019-10-12) [2021-06-01]. http://wsjkw.zj.gov.cn/art/2019/10/12/art_1229123417_465429.html. [4] 杨香瑜, 张韶辉, 郭珩, 等. 基于PDCA循环管理促进医院重点监控药品合理应用[J]. 医药导报, 2018, 11(37):1429-1431. [5] 钟雪梅, 张捷, 张兰. 开展重点监控管理前后重点监控管理药物应用合理性分析[J]. 中国医院用药评价与分析, 2018, 1(18):106-109. [6] 刘丛海, 罗荔, 吴美霖, 等. 1320份重点监控药物病历合理用药集中评价与分析[J]. 中国医院用药评价与分析, 2019, 9(19):1134-1136. [7] 王笑妍, 付秀娟, 黄玉鑫, 等. 我院重点监控药品的药事管理模式探索[J]. 中国药房, 2018, 7(29):882-885. [8] 卢琳, 马满玲. 我国重点监控药品现状分析与思考[J]. 临床药物治疗杂志, 2019, 10(17):76-81. [9] 许祎, 陈晓蕾. 某职业病防治院辅助用药的药事管理实践[J]. 中国医药科学, 2019, 22(9):189-192,287. [10] 苗彩云, 陈江飞, 徐建维. 宁波地区重点药品监控管理实践探讨[J]. 中华医院管理杂志, 2019, 7(35):576-578. 期刊类型引用(2)

1. 杨亚如,宫亚娅,孙洪岩. 肺泡灌洗液tNGS确诊鹦鹉热衣原体肺炎2例并文献复习. 淮海医药. 2024(05): 542-546 .  百度学术

百度学术2. 刘茹悦,闫燕羽,祁梦雷,刘维英. 鹦鹉热衣原体感染重症肺炎1例及文献分析. 中国医药导报. 2022(30): 188-191 .  百度学术

百度学术其他类型引用(0)

-

下载:

下载:

下载:

下载: