-

万古霉素是广泛应用于临床的三环糖肽类抗生素,临床上主要用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌所致感染,也常用于腹膜透析相关性腹膜炎覆盖G+菌的经验性治疗。最常见的药物不良反应(ADR)是过敏反应、肝肾毒性、耳毒性和血液系统ADR[1],近年来,万古霉素致中性粒细胞减少、血小板减少的文献报道不断增多[2-4],但其致全血细胞减少的个案报道仅4篇[5-8]。笔者对临床工作中发现的1例万古霉素引起腹膜透析患者全血细胞减少的病例进行分析,以期引起临床工作人员对这一不良反应的关注,提高对万古霉素用药安全性的警惕。

-

患者,男,78岁,体重65 kg,维持性腹透5年余,因腹痛、腹泻3 d,腹透液浑浊,现为腹膜评估收住入院。入院诊断:腹膜透析相关性腹膜炎、慢性肾脏病5期、维持性腹膜透析。目前腹透方案:连续不卧床腹膜透析(continuous ambulatory peritoneal dialysis,CAPD),具体为15%低钙腹膜透析液(PD4)2 L×3袋+25% PD4×2袋,夜间留腹,每天超滤400~500 ml。2019年11月19日,入院查体:T38.8 ℃,血压100/58 mmHg,神清,精神可,HR 78次/min;血常规:白细胞7.8×109/L,红细胞3.05×1012/L,血红蛋白93 g/L,血小板计数134×109/L,C反应蛋白(CRP)75.72 mg/L,降钙素原(PCT)3.05 ng/ml;血清肌酐(SCr)612 μmol/L;腹水常规:腹透液淡黄、混浊;李凡他试验:阳性;细胞总数:3 420×106/L,有核细胞计数:1 715×106/L;嗜中性分叶核细胞98%,腹透相关性腹膜炎诊断明确。根据腹膜炎治疗经验,暂给予注射用盐酸万古霉素1 g加入腹透液中(留腹大于6 h),q3d;注射用头孢他啶1 g qd,加夜间腹透液;注射用美罗培南1 g+氯化钠注射液100 ml qd,静脉滴注抗感染治疗,患者住院期间使用的主要治疗药物详见表1,待腹透液细菌培养结果和药敏结果回报后进一步调整抗菌药物。考虑患者本身肾功能不全,以及万古霉素安全范围窄且不良反应大,临床药师建议用药过程中进行万古霉素的血药浓度监测,密切关注ADR,定期复查血常规及肝、肾功能。

表 1 患者住院期间的主要治疗药物

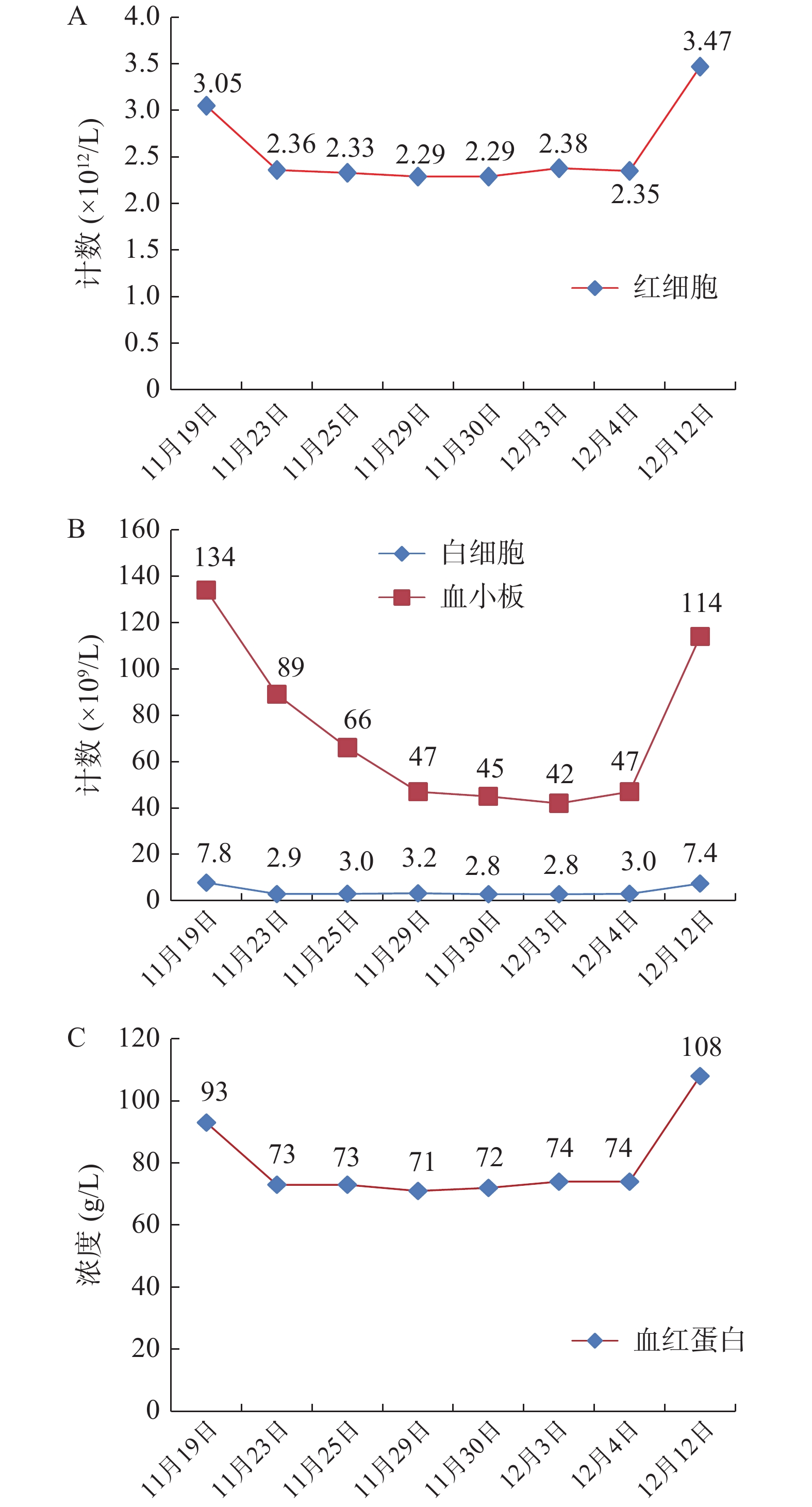

开始用药 药品名称及用法用量 停止用药 2019-11-19 注射用盐酸万古霉素1 g,留腹时间>6 h 注射用头孢他啶1 g qd,加夜间腹透液 2019-11-23 注射用美罗培南1 g+氯化钠注射液100 ml qd 静脉滴注 2019-11-23 2019-11-22 注射用盐酸万古霉素1 g加入头孢他啶留腹的腹透液中 2019-11-25 注射用盐酸万古霉素1 g加入腹透液中 重组人促红素注射液5000 U,皮下注射 2019-11-28 注射用盐酸万古霉素1 g加入腹透液中 2019-12-03 注射用盐酸万古霉素1 g加入腹透液中 11月23日,患者腹痛、腹泻症状较前明显好转,无发热,腹软,上腹轻压痛,无反跳痛,腹透液细菌培养:非解乳链球菌,药敏结果示:万古霉素敏感,故予停用美罗培南、头孢他啶,继续万古霉素1 g q3d,腹膜透析用抗感染治疗。患者全血细胞减少(图1),临床药师分析认为因感染所致或抗菌药物不良反应,目前已停用美罗培南、头孢他啶,根据病情仍需使用万古霉素,密切关注患者血常规变化。

11月25日,患者无明显腹痛、腹泻症状,感染症状明显好转,继续使用万古霉素抗感染治疗,足疗程2周治疗。患者血红蛋白73 g/L,目前仍有贫血,给予重组人促红素注射液5 000 U,皮下注射纠正贫血。11月28日,患者无腹痛、腹泻,腹软,无压痛,无反跳痛,腹透液正常,凝血功能:凝血酶原时间(PT)12.6 s,部分活化凝血酶原时间(APTT)26.6 s,国际标准比率(INR)1.07,血小板66×109/L,血小板进行性下降。据文献报道万古霉素可致血小板减少[4],临床药师分析可能为万古霉素引起的不良反应,仔细询问并对患者进行查体,患者无牙龈出血、咯血、呕血、黑便,全身未见瘀点、瘀斑等出血倾向,感染仍为其主要矛盾,临床药师告知患者:若出现出血现象,及时告知医生和护士,密切复查血常规,若血小板低于30×109/L,可给予重组人白介素-11或重组人血小板生成素注射液,必要时给予输注血小板。

11月30日,患者腹透液澄清透明、无腹泻、无发热等症状,精神状态良好。腹透液检查结果详见表2,测得万古霉素血药浓度:15.4 μg/ml,继续维持万古霉素腹腔灌注治疗。患者本身肾功能不全,加之万古霉素的肾毒性,监测其肾功能是首要任务之一,肾功能主要指标详见表3;观察血细胞是否还是处于持续下降状态(图1)。12月4日,患者腹透液澄清透明、中性细胞数正常,无腹泻、无发热等症状,精神状态良好,病情稳定,予以出院,嘱患者1周后复查血常规。12月12日,复查血常规:白细胞7.4×109/L,红细胞3.47×1012/L,血红蛋白108 g/L,血小板114×109/L,基本恢复正常。

表 2 腹透液主要指标检查结果

日期 腹透液透明度 李凡他试验 细胞总数(×106/L) 有核细胞计数(×106/L) 2019-11-19 浑浊 阳性 3 420 1715 2019-11-20 微浑 阴性 546 402 2019-11-21 透明 阴性 45 20 2019-11-22 透明 阴性 8 4 2019-11-24 透明 阴性 12 0 2019-11-26 透明 阴性 5 2 2019-11-28 透明 阴性 7 6 2019-11-30 透明 阴性 7 2 2019-12-02 透明 阴性 3 1 表 3 肾功能主要指标检查结果

日期 血肌酐(μmol/L) 2019-11-19 612↑ 2019-11-23 566↑ 2019-11-26 629↑ 2019-12-03 698↑ -

《腹膜透析相关感染的防治指南(2018)》[9](简称《指南》)指出:出现典型腹膜炎表现的患者,在留取透析液标本和更换连接短管后,应尽早开始经验性抗生素治疗,无需等待腹水常规及培养结果。经验性抗生素的抗菌谱须同时覆盖G+菌和G−菌。根据《2016版国际腹膜透析学会(ISPD)指南》[10]:推荐使用万古霉素或第1代头孢菌素治疗G+菌感染,使用第3代头孢菌素(如头孢他啶)或氨基糖苷类抗生素治疗G−菌感染。推荐腹透液中加入抗生素留腹治疗,间断给药留腹治疗需持续至少6 h[9]。对于CAPD患者,腹腔内抗生素推荐剂量如下[10]:万古霉素15~30 mg/kg,每5~7 d加入腹透液中;头孢他啶1 000~1 500 mg qd,腹膜透析用。ISPD指南的推荐剂量和频次变异程度较大,给临床用药带来一定的困难。万古霉素经腹膜透析清除率的大小主要依据:患者残存肾功能、腹膜的渗透率以及透析时间。结合患者实际情况,临床药师认为每3 d给药一次的方案为好,并建议进行血药浓度监测,根据监测结果调整治疗方案。该患者体重65 kg,万古霉素使用1 g q3d 加入腹透液;头孢他啶使用1 g qd加夜间腹透液。患者入院体温38.8 ℃,CRP、PCT均升高,属于严重腹膜炎,腹膜透析相关感染的防治指南(2018)》指出:严重腹膜炎患者合并发热(体温超过38.5℃),建议联合静脉抗生素治疗[9],细菌性腹膜炎的病原菌主要为G−菌,其中,大肠杆菌为主要致病菌,其次为G+菌,其中以凝固酶阴性葡萄球菌为主,故联合使用了广谱抗菌药物美罗培南静脉滴注抗感染治疗。美罗培南为广谱碳青霉烯类抗生素,对厌氧菌、G+菌与G−菌抗菌活性更强,对大多数β-内酰胺酶(包括G+菌与G−菌所产生的青霉素酶和头孢菌素酶,金属β-内酰胺酶除外)的水解作用具有较强的稳定性;根据《抗菌药物药代动力学/药效学理论临床应用专家共识》[11]:对于肌酐清除率<10 ml/min的患者,美罗培南推荐剂量为0.5 g qd。该患者肌酐清除率为8.08 ml/min,美罗培南使用1 g qd,剂量偏大,临床药师建议:美罗培南给药剂量调整为0.5 g qd。

入院第5天,腹透液培养结果为非解乳链球菌。腹透液细菌培养结果显示患者对万古霉素敏感,故停用头孢他啶和美罗培南,继续万古霉素1 g q3d加入腹透液抗感染治疗。入院第12天,患者腹膜炎明显好转,但全血细胞数下降,血小板进行性降低,患者已使用万古霉素灌腹4次,根据《万古霉素临床应用剂量中国专家共识》[12]:万古霉素血药谷浓度是指导剂量调整最关键和最实用的方法,应在第5次给药前,测定万古霉素血药浓度,故临床药师建议抽血测血药浓度。在透析患者中,由于存在血药浓度的反弹,治疗药物监测(TDM)宜在透析结束后6 h进行[13]。正确的采血时间是血药浓度监测结果指导个体化用药的前提,为了保证测得的血药浓度的准确性,临床药师与临床医师、护士提前做好沟通工作,在他们的帮助下完成透析结束后6 h的采血,测得万古霉素血药浓度为15.4 μg/ml。近年来国际上的指南和共识均建议万古霉素血药谷浓度应保持在15 mg/L以上[9-10],该患者使用万古霉素第5剂给药前监测万古霉素谷浓度,此时患者体内万古霉素血药浓度已达稳态,测得血药浓度值为15.4 mg/L,符合指南推荐的目标血药浓度范围。此治疗方案合理。临床药师建议按疗程继续维持万古霉素灌腹治疗。

-

该老年患者血清肌酐(SCr)612 μmol/L,根据肌酐-肾小球滤过率(EPI)公式得肾小球滤过率(eGFR)为7.75 ml/(min·1.73m2),属于慢性肾脏病5期,无尿,腹透液交换是万古霉素最主要的排泄途径,需密切监测肾功能的变化。《成人万古霉素治疗与监测实践指南》中推荐万古霉素治疗数日后,多次(至少2~3次)监测血清肌酐浓度增高(比基线值增高5 mg/L或超过基础水平50%以上)且没有其他原因解释,则可视为发生了万古霉素肾毒性。该患者用药3 d后SCr 566 μmol/L,用药6 d后SCr 629 μmol/L,用药13 d后SCr 698 μmol/L,SCr较前有所升高但幅度不大,临床药师认为是腹膜炎导致腹膜功能下降从而引起SCr升高,判断其未发生肾毒性。对于一般非重度耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染或预防感染的患者,推荐目标谷浓度为10~15 μg/ml,对于严重MRSA感染的成人患者,建议目标谷浓度维持在15~20 μg/ml,以提高抗感染治疗成功率,但应注意监测患者的肾功能[14]。近年来国际上的指南和共识均建议万古霉素血药谷浓度应保持在15 μg/ml以上[9-10]。该患者的万古霉素血药浓度为15.4 μg/ml,在安全范围内。然而,在入院第5天,患者全血细胞数较前减少;做了几次血常规检验发现,患者血小板进行性下降,引起临床药师的关注。

-

不良反应的发生是否由药物引起的,根据国家药品不良反应评价中心制定的不良反应关联性评价标准,评价标准如下:①用药与不良反应/事件的出现有无合理的时间关系;②反应是否符合该药已知的不良反应类型;③停药或减量后,反应是否消失或减轻;④再次使用可疑药品是否再次出现同样反应/事件;⑤反应/事件是否可用合并用药的作用、患者病情的进展、其他治疗的影响来解释。并将ADR关联性评价分为肯定、很可能、可能、可能无关、待评价、无法评价共6级。患者入院后初始用药给予头孢他啶、万古霉素加入腹透液,美罗培南静滴抗感染。在入院第5天,血常规检验结果显示全血细胞较入院时下降,此时刚停用头孢他啶和美罗培南,未采取相应措施,观察血细胞指标。之后2次检验结果大致同前。入院第12天,患者腹膜炎明显好转,但全血细胞数仍较正常水平下降,血小板进行性降低(图1),从用药时间上全血细胞的减少与万古霉素的使用存在合理的时间关系。万古霉素说明书中介绍其多种血细胞减少发生率小于0.1%,血小板减少频率不明。国内外有万古霉素引起全血细胞减少的相关文献报道[5-8]。万古霉素致全血细胞减少的反应与其已知的不良反应类型相吻合。患者出院后第8天(12月12日)至门诊随访,全血细胞计数较出院时回升(图1),未出现牙龈出血、咯血、呕血、黑便、全身未见瘀点瘀斑等现象与头晕等贫血症状。该患者未再次使用万古霉素。患者疾病因素与该不良反应可能无关,因为感染所致的全血细胞减少多伴有发热,多数患者随着疾病进展会出现血象进行性下降导致全血细胞减少,随着疾病好转血象逐渐恢复正常,外周血表现多为中性粒细胞比例或绝对值的增高等,而该患者使用万古霉素抗感染后,病情逐渐好转,但是白细胞、红细胞、血红蛋白和血小板较前降低,血小板进行性下降,无法用疾病来解释出现全血细胞减少的原因。根据不良反应判断标准,患者符合上述5条标准中的①、②、③、⑤4条内容,所以判定全血细胞减少很可能是万古霉素所致。

-

抗菌药物所致血细胞减少症主要分为两种类型:一是骨髓被药物毒性作用抑制所致,如氯霉素类、磺胺类药物等,临床表现的严重程度与用药剂量相关,一旦发现减少,及时停药多可恢复。二是药物通过免疫机制破坏骨髓造血系统,发病率较高的药物如磺胺类、抗结核类药物,而许多药物所致的血细胞减少是双重机制引起。目前万古霉素引起全血细胞减少的机制尚不清楚,一些学者在做患者的骨髓活检时发现了粒细胞的增多或减少,故而认为万古霉素引起全血细胞减少的机制可能是骨髓抑制[6]。《临床用药须知(2005年版)》中提到万古霉索可偶见粒细胞减少、血小板减少,可能与免疫机制有关[15]。目前多数研究认为,万古霉素致血小板减少和粒细胞减少是通过免疫机制介导的[16-17],主要机制是由万古霉素刺激机体产生的特异性万古霉素依赖性抗血小板抗体,与相应抗原血小板膜上的血小板膜糖蛋白GP Ⅱ b 和(或)GP Ⅲa 结合成免疫复合物,从而引起血小板结构的破坏和功能的丧失,进而引起血小板计数的降低和血液系统的凝血功能障碍。总之,万古霉素相关全血细胞减少的原因可能是单一机制,也可能是多种因素共同作用的结果,具体原因有待进一步研究探讨。

-

腹膜透析相关性腹膜炎是腹膜透析最常见的并发症,也是导致患者退出腹膜透析的常见原因之一。万古霉素腹腔灌注是《指南》推荐的治疗措施,该患者腹透液培养结果为非解乳链球菌,腹透液细菌培养结果显示对万古霉素敏感,经万古霉素腹腔灌注后腹膜炎症状明显好转,腹透液生化明显改善。万古霉素最常见的不良反应是耳、肾毒性,临床药师对其不良反应进行了监护,治疗过程中未发生耳、肾毒性;但患者出现了全血细胞减少,临床药师通过查找文献分析可能与使用万古霉素有关,根据不良反应判断标准,患者全血细胞减少的原因很可能是万古霉素所致。临床药师建议在万古霉素达稳态后对该药进行血药浓度监测,根据监测结果调整用药方案。告知医师与护士有关万古霉素采血的时机与有效血药浓度范围的事宜。经监测万古霉素血药浓度为15.4 μg/ml,处于我国和ISPD指南推荐的血药浓度范围内,考虑到该患者的治疗方案有效,且患者未发生严重血细胞减少与其他严重不良反应,故临床药师建议继续当前用药方案的抗感染治疗,但需在用药期间密切监测患者血常规。

以血药浓度监测为指导的个体化治疗为临床药师参与临床治疗提供了新思路。对于本文患者,在应用万古霉素期间患者出现的全血细胞减少,并未盲目地停药或更改用药方案,而是进行了万古霉素血药谷浓度的监测,同时密切关注其血常规变化,并对万古霉素的耳、肾毒性进行用药监护。血药浓度监测结果提示药物浓度在相关指南推荐范围内,万古霉素用药方案合理;用药监护中患者未发生耳、肾毒性及血细胞减少等严重不良反应,所以临床药师建议继续当前用药方案抗感染治疗,并加强对患者的血细胞监测,获得医师采纳。最终患者的感染得到了有效控制,在万古霉素停药后血细胞指标有所好转。

临床上发现万古霉素引起全血细胞减少的病例较少,尽管可逆,但是万古霉素可诱导机体产生相应的抗体,产生的抗体除引起血小板破坏之外,还会引起红细胞和白细胞的破坏,严重者可发生出血和免疫抑制。临床药师应注意当发现有使用万古霉素并出现全血细胞减少的患者,应提高警惕,定期监测血常规,密切关注血小板计数及观察有无出血现象,加强万古霉素的用药监护,提高使用万古霉素的安全性。

Medication evaluation and adverse reaction monitoring in patient on peritoneal dialysis with pancytopenia induced by vancomycin

-

摘要:

目的 为临床药师参与腹膜透析相关性腹膜炎患者的抗感染治疗和个体化药学服务实践提供参考。 方法 临床药师通过对1例腹膜透析患者万古霉素血药谷浓度的监测,根据腹透液细菌培养与药敏结果评价以调整抗感染治疗方案,并对万古霉素所致的全血细胞减少进行了不良反应监护。 结果 有效控制了该腹膜透析患者的感染,全血细胞减少的相关指标有所好转。 结论 通过对1例万古霉素致腹膜透析患者全血细胞减少的病例分析,以期引起临床工作人员对这一不良反应的关注,提高使用万古霉素的用药安全性。 Abstract:Objective To provide reference for anti-infection treatment and individual pharmaceutical care in patient on peritoneal dialysis. Methods The plasma concentration of vancomycin in patient on peritoneal dialysis was monitored by clinical pharmacists. The anti-infection treatment plan was evaluated and adjusted according to the bacterial culture and drug sensitivity results of the abdominal dialysis fluid. The adverse reactions of pancytopenia induced by vancomycin were documented. Results Infection in the patient on peritoneal dialysis was effectively controlled. The related indicators of pancytopenia were improved. Conclusion A case of pancytopenia induced by vancomycin in the patient on peritoneal dialysis was analyzed to get clinical staff's attention to this adverse reaction and improve the safety of vancomycin administration. -

近年来随着医药行业的快速发展,治疗药物监测愈益成为临床药物治疗工作的一项重要内容,也是个体化用药指导的重要手段之一。治疗药物监测[1](therapeutic drug monitoring,TDM),其目的是通过测定血液中或其他体液中药物的浓度并利用药动学的原理相应调整药物剂量,使给药方案个体化,以提高药物的疗效,避免或减少毒副反应;同时也为药物过量中毒的诊断和处理提供实验室依据,简而言之就是对药物浓度的评估[2]。药物治疗窗(therapeutic drug window)指药物产生最小治疗效应与机体能耐受的最小中毒反应间的血药浓度范围,是TDM的临床用药依据。目前临床上开展TDM的药物涉及多种类、多监测方法,但TDM的治疗窗和血样却没有很好的分析、归纳及总结。前期课题组研究表明[3-4],高原环境对药物代谢酶、转运体的活性及蛋白表达均有一定的影响,导致高原环境下药动学参数发生变化,而药动学参数是指导临床合理用药的重要理论依据,直接关系到给药的剂量及给药时间,那么高原低氧环境对临床常用监测药物的代谢是否会产生影响?本文将对临床上常用的治疗监测药物种类、治疗窗、以及检测血样进行归纳和总结,分析高原环境下对临床常用监测药物代谢的影响,一方面有利于指导临床合理用药、毒性反应评估、引导个体化用药;另一方面,为本课题组进一步研究高原环境下开展TDM提供理论指导。

1. TDM药物种类及治疗窗

随着TDM研究的不断深入,王菁等人[5]归纳了临床上遴选TDM遵循的八条原则。即行TDM的药物具有自身治疗指数低、治疗窗窄、毒性较大、非线性药动学特征和个体差异较大,以及联合用药时会发生相互作用,导致血药浓度变化等特点。目前,需TDM的药物种类主要包括免疫抑制剂,如他克莫司(FK506)、环孢霉素(CsA);抗菌药,如万古霉素、替考拉宁;平喘药,如氨茶碱;抗癫痫药,如丙戊酸(VPA)、卡马西平(CBZ)、苯巴比妥;心血管系统药物,如地高辛;抗心律失常药物,如普鲁卡因胺、利多卡因、奎尼丁;抗肿瘤药,如甲氨蝶呤(MTX);抗抑郁药,如丙咪嗪、阿米替林、碳酸锂,等等。由于这些药物个体差异大,容易在同等剂量出现毒副反应或达不到相应的疗效,因此,临床上需要做TDM。使监测药物的血药浓度控制在治疗窗内,是保证患者安全、有效的用药关键。以下将临床上常用TDM药物的治疗窗及血样进行分类(表1)。

表 1 临床常用治疗监测药物的治疗窗类别 代表药物 血样 治疗窗 免疫抑制剂 他克莫司 全血 5−10 ng/ml 环孢霉素 全血 150−400 ng/ml 抗菌药 万古霉素 血清 10−15 μg/ml 替考拉宁 血浆 ρmin≥10 μg/ml(非复杂感染) 20−60 μg/ml(深部复杂感染) 平喘药 氨茶碱 血清 10−20 mg/ml 血浆 55−110 μmol/L 抗癫痫药 丙戊酸 血清 50−100 μg/ml 苯巴比妥 血清 10−40 μg/ml 卡马西平 血清 4−12 μg/ml 心血管系统药物 地高辛 血清 0.8−2.0 ng/ml 并非所有的药物都需要做血药浓度监测,一些有显著效果指标的药物,如降压药(如硝苯地平、厄贝沙坦、卡托普利等),其临床的治疗效果可以直接通过测定患者血压数值来反映降压的程度,进而根据血压数值调整用药的剂量;新型广谱唑类药物艾沙康唑(isavuconazole)目前也不需要TDM[6]。对于上述治疗窗宽、安全范围广的药物进行血药浓度监测和药代动力学参数的研究并没有多少实际意义。

进行监测的药物血样[7]主要有全血、血浆及血清等,监测血样的确定主要根据药物与血浆蛋白、红细胞结合率,以及游离状态来决定,以便更好的评价血药浓度,指导临床个体用药剂量。当药物主要与血液中红细胞结合时,监测的血样一般选择全血;药物与血浆蛋白结合率高时,主要以游离态来发挥作用时,选择血清为监测的血样结果会更加准确。例如,免疫抑制剂他克莫司、环孢霉素,监测的血样为全血,因为多数他克莫司与血液中红细胞结合,少数与血浆中的脂蛋白结合[8-9];环孢霉素也在血浆中与血浆蛋白和红细胞的结合率高[10]。由于他克莫司、环孢霉素与红细胞有较高的结合率,因此,必须以全血为血样,以保证监测的浓度结果更加可靠、准确、稳定,但在测定全血时干扰物质较多,全血处理也要有严格的要求[雅培公司所产的全自动免疫分析仪(型号:AR i1000SR)在测定血样前需加入全血沉淀试剂];而抗癫痫药丙戊酸的监测血样为血清,因为丙戊酸80%~90%处于与血浆蛋白结合状态,主要以游离态发挥作用[11],因此,丙戊酸以血清来评价血药浓度。研究表明[12],在血清中加入适量的高丰度蛋白质去除试剂乙腈,不仅能够有效沉淀蛋白,减少对血药浓度的影响,还能减弱加入内标提取液引起的乳化现象,使临床监测更加简便、经济。

2. 高原环境对TDM药物代谢的影响

高原环境具有低氧、低温、低气压、高辐射等基本特点,其中低氧是影响药物代谢的主要因素,低氧环境中药物蛋白结合率、器官血流量、代谢酶及转运体的表达及功能均会发生变化[13-14]。而这些变化会导致高原环境下药动学参数的改变,而药动学参数是指导临床合理用药的重要理论依据,直接关系到给药的剂量及间隔。TDM药物的代谢与血浆蛋白结合率、局部器官的血流量、代谢酶及转运体有直接的关系,也就是说高原环境的特殊性对TDM代谢也会有很大的影响,这些因素影响会使TDM药物的血药浓度发生改变,进而导致药动学参数发生变化,使高原人群的用药剂量存在风险。因此探究高原环境下TDM代谢发生的变化,对保证高原人群安全、合理、有效的用药具有重大意义。

2.1 高原环境对TDM血浆蛋白结合率的影响

药物与血浆蛋白结合率是影响药物在体内分布的重要因素,蛋白结合率高的药物在体内消除慢,作用维持时间长。药物进入循环后首先与血浆蛋白成为结合型药物,未被结合的药物称为游离型药物,两种类型的药物处于动态的平衡状态,仅游离型药物才能转运到作用部位产生药理效应。药物的血浆蛋白结合率会严重影响机体对药物的分布、排泄和代谢,从而影响药物作用强度和持续时间,加大了不良反应的发生率。高原环境对不同药物的血浆蛋白结合率具有不同的影响。如呋塞米、美托洛尔的蛋白结合率无显著性差异;而醋甲唑胺、普萘洛尔蛋白结合率显著性增高[15]。

临床上常用的监测药物种类多,不同药物在高原环境中血浆蛋白结合率不同,导致药物临床药效不同。课题组前期研究表明[16],监测药物氨茶碱平原组与高原组Wistar大鼠血浆蛋白结合率分别为37.05%和74.17%,急进高原组的血浆蛋白结合率比平原组显著高37.12%,具有较高的血浆蛋白结合率,导致药物的浓度增大,体内驻留时间缩短,若按照平原给药的标准很有可能发生不良反应。高原环境对TDM药物的血浆蛋白结合率的影响会使体内药物浓度发生改变,进而导致TDM药动学参数的变化。

2.2 高原环境对局部器官血流量的影响

人体脏器的血流量分布以肝最多,肾、脑、脾、心次之。肝是代谢药物的主要场所,进入高原机体对器官的血流增多,红细胞对血管的黏附也增强[17],血液黏稠度会增高,肾血流量减少,尿量减少,导致药物在体内的蓄积;脾是重要的免疫器官,其血流量显著增加到6.70±1.84(P<0.01)[18],使脾脏过负荷,导致脾肿大生理功能下降。

高原环境对器官血流量的影响,导致TDM药物的排泄发生变化。如地高辛在体内消除主要是以原型药经肾小球滤过或肾小管分泌排泄,尿中排出量为用量的50%~70%,仅约10%左右在肝代谢,另有7%左右处于肠肝循环。因此,高原环境中,地高辛经尿液的排出量减少,造成其在体内造成大量的蓄积,毒副作用也随之产生,即主要经肾排泄的TDM药物(VPA、苯巴比妥),在高原低氧的状态下应对可能产生的毒副反应进行监测,防止不良反应的发生。高原环境对器官血流量产生的影响,导致TDM药物的排泄发生改变。

2.3 高原环境对TDM代谢酶的影响

大多数药物代谢主要在肝脏中进行,肝细胞中的药物代谢酶会参与药物的代谢,肝脏微粒体酶系(细胞色素P450酶系)是促进药物转化的主要酶系统。CYP450酶系是一个基因超家族,临床中90%以上经肝脏代谢的药物是经过CYP450酶系亚酶代谢的,已有大量研究表明高原低氧导致酶的活性或表达降低,影响机体对大部分药物的生物转化率及清除率,减缓药物在体内的代谢,可能增加药物的毒副作用。

治疗监测药物的代谢也需要代谢酶的参与。如免疫抑制剂、环孢霉素主要通过CYP3A4和CYP3A5代谢[19-20];氨茶碱通过CYP1A2代谢[21];抗癫痫药丙戊酸的代谢过程受到尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UGT酶)和细胞色素酶(CYP)影响[22];苯巴比妥在肝脏中主要被CYP2C9代谢,而CYP2C19和CYP2E1代谢较少[23]。课题组前期研究表明[3-4, 24-25],在高原低氧环境中,上述药物的代谢亚酶CYP3A4、CYP3A5、CYP1A2、CYP2C9及 UGT的mRNA与蛋白表达均下降,导致酶活性降低,这会使体内TDM药物的代谢减慢,半衰期延长,甚至使体内的药物浓度过大,造成药物及其代谢物在体内的大量蓄积,直接关系到患者用药的剂量及间隔。因此,高原环境对不同代谢酶的影响,TDM药物的代谢参数也将发生变化。

2.4 高原环境对TDM转运体的影响

药物转运体是转运药物透过细胞膜进入体内和产生药效的关键因素,其广泛分布在小肠绒毛上皮细胞、肾小管上皮细胞、肝细胞,其在药物代谢的各个环节中发挥着重要的作用。同一个转运体可在多个正常器官和组织中表达,而同一个组织和器官也可表达多个转运体。药物转运体分两类:ABC族转运蛋白和SLC族载体转运蛋白。P-糖蛋白(P-gp)是人体重要的ABC族外运蛋白,其存在于肝、肾、小肠、胎盘屏障和血脑屏障等组织器官中,其主要功能是将药物摄取或外排出细胞,从而影响体内代谢的各个过程。Rohwer等[26]总结了不同肿瘤细胞中P-gp 的变化,发现低氧诱导因子使转运体蛋白高表达,从而影响化疗药物的疗效。本课题组[4,27-28]研究了高原实地低氧环境中大鼠体内转运体的变化情况,高原低氧组小肠组织中P-gp mRNA与蛋白的相对表达水平分别下调50.80%和71.30%(P<0.05),高原低氧会导致小肠中P-gp的表达下调,使其底物的外排减少,增加其底物在肠道的吸收;肝脏中P-gp mRNA与蛋白的相对表达量分别上调了1.15倍和1.33倍;肾脏中分别上调了49.0%和1.83倍;高原组(海拔4 010 m)与平原组比,大鼠血脑屏障(BBB)组织中P-gp mRNA与蛋白相对表达量分别显著上调了2.18倍和2.58倍(P<0.05),随着表达量的升高,介导药物的外排增多,进入脑内的药量减少,疗效减弱。这些研究表明高原低氧条件下各组织中P-gp表达量均会发生明显的变化,影响药物在体内各组织的转运,代谢发生变化。

临床常用TDM:他克莫司、环孢霉素、卡马西平、丙戊酸都是P-gp的底物药物[29],也会受到高原环境的影响,导致药物在不同组织中发生不同的变化。如,抗癫痫药丙戊酸、苯巴比妥、卡马西平需要通过血脑屏障来发挥作用,高原环境会使这类药物进入脑内的药量减少、导致药效大大减弱。如果沿用平原的给药标准那么很有可能无法达到预期疗效。因此,必要研究TDM药物在高原低氧环境下的代谢变化,保证高原人群用药安全性和有效性。

2.5 高原环境中TDM药代参数的改变

高原环境对器官血流量及药物血浆蛋白结合率、代谢酶、转运体的活性及蛋白表达均有一定的影响,这些将导致高原环境下药动学参数发生变化,而药动学参数是临床用药剂量及间隔的重要依据。如大鼠灌胃给予氨茶碱剂量为3.6 mg/200 g,高原组氨茶碱体内消除减慢、Tmax显著减小(高原组0.44±0.191;平原组0.887±0.196),药物半衰期和滞留时间延长(高原组2.944±0.694;平原组2.365±0.448),Cmax增大到1.22倍,AUC增到1.35倍[20]。这些表明氨茶碱在高原低氧环境中生物利用度升高,那么人体中其用药剂量应适当的降低,防止体内浓度过高。若明确高原环境下TDM药物的药代参数,用药的剂量也会有所明确,以确保TDM药物的疗效。

3. 总结与展望

高原低氧环境中不仅使器官的血流量发生改变,而且严重影响TDM血浆蛋白结合率、代谢酶和药物转运体,使监测血药浓度值存在误差;药动学参数也会发生改变,而药代参数的改变会导致TDM剂量受到影响。目前,TDM的监测及代谢研究多在低海拔地区进行,而高原低氧环境下TDM的代谢鲜有文献报道。高原人群TDM的用药剂量及间隔是否可以沿用平原用药标准?因此,高原环境下TDM药物代谢是一个亟待解决的问题,更是临床有效性和安全性用药的重要前提。解决这问题将为高原临床治疗监测药物提供参考,在保证高原人群合理用药、减少毒副反应发生、提高生活质量等方面具有重大意义。

-

表 1 患者住院期间的主要治疗药物

开始用药 药品名称及用法用量 停止用药 2019-11-19 注射用盐酸万古霉素1 g,留腹时间>6 h 注射用头孢他啶1 g qd,加夜间腹透液 2019-11-23 注射用美罗培南1 g+氯化钠注射液100 ml qd 静脉滴注 2019-11-23 2019-11-22 注射用盐酸万古霉素1 g加入头孢他啶留腹的腹透液中 2019-11-25 注射用盐酸万古霉素1 g加入腹透液中 重组人促红素注射液5000 U,皮下注射 2019-11-28 注射用盐酸万古霉素1 g加入腹透液中 2019-12-03 注射用盐酸万古霉素1 g加入腹透液中 表 2 腹透液主要指标检查结果

日期 腹透液透明度 李凡他试验 细胞总数(×106/L) 有核细胞计数(×106/L) 2019-11-19 浑浊 阳性 3 420 1715 2019-11-20 微浑 阴性 546 402 2019-11-21 透明 阴性 45 20 2019-11-22 透明 阴性 8 4 2019-11-24 透明 阴性 12 0 2019-11-26 透明 阴性 5 2 2019-11-28 透明 阴性 7 6 2019-11-30 透明 阴性 7 2 2019-12-02 透明 阴性 3 1 表 3 肾功能主要指标检查结果

日期 血肌酐(μmol/L) 2019-11-19 612↑ 2019-11-23 566↑ 2019-11-26 629↑ 2019-12-03 698↑ -

[1] BRUNIERA F R, FERREIRA F M, SAVIOLLI L R, et al. The use of vancomycin with its therapeutic and adverse effects: a review[J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci,2015,19(4):694-700. [2] BLACK E, LAU T T, ENSOM M H. Vancomycin-induced neutropenia: is it dose- or duration-related? Ann Pharmacother,2011,45(5):629-638. doi: 10.1345/aph.1P583 [3] SHAHAR A, BERNER Y, LEVI S. Fever, rash, and pancytopenia following vancomycin rechallenge in the presence of ceftazidime[J]. Ann Pharmacother,2000,34(2):263-264. doi: 10.1345/aph.19051 [4] 张金红, 房德敏, 高颖, 等. 万古霉素致血小板减少症的国内外文献系统回顾性分析[J]. 中国药学杂志, 2017, 52(21):1953-1960. [5] CARMICHAEL A J, AL-ZAHAWI M F. Drug points: Pancytopenia associated with vancomycin[J]. BMJ,1986,293(6554):1103. [6] ROCHA J L, KONDO W, BAPTISTA M I, et al. Uncommon vancomycin-induced side effects[J]. Braz J Infect Dis,2002,6(4):196-200. doi: 10.1590/S1413-86702002000400007 [7] GUPTA S, SHARMA S, MENON N, et al. Case report of vancomycin-induced pancytopenia[J]. Rev Soc Bras Med Trop,2016,49(2):258-259. doi: 10.1590/0037-8682-0263-2015 [8] LENG B, YAN G, LI T, et al. Vancomycin-induced reversible pancytopenia and rash in a 16-month-old boy with osteomyelitis: a case report? Int J Clin Pharmacol Ther,2020,58(4):242-246. doi: 10.5414/CP203619 [9] 中国腹膜透析相关感染防治专家组. 腹膜透析相关感染的防治指南[J]. 中华肾脏病杂志, 2018, 34(2):139-148. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-7097.2018.02.010 [10] LI PK, SZETO CC, PIRAINO B, et al. ISPD peritonitis recommendations: 2016 update on prevention and treatment[J]. Perit Dial Int,2018,38(4):313. doi: 10.3747/pdi.2018.00030 [11] 中国医药教育协会感染疾病专业委员会. 抗菌药物药代动力学/药效学理论临床应用专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2018, 41(6):409-446. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2018.06.004 [12] 万古霉素临床应用剂量专家组. 万古霉素临床应用剂量中国专家共识[J]. 中华传染病杂志, 2012, 30(11):641-646. doi: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2012.11.001 [13] 万古霉素临床应用中国专家共识(2011版)[J]. 万古霉素临床应用中国专家共识(2011版)[J]. 中国新药与临床杂志, 2011, 30(8):561-573. [14] 翟所迪, 贺蓓, 王睿, 等. 《中国万古霉素治疗药物监测指南》解读[J]. 中国临床药理学杂志, 2016, 32(17):1633-1636. [15] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 临床用药须知(中药卷)(2005年版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005. [16] VON DRYGALSKI A, CURTIS B R, BOUGIE D W, et al. Vancomycin-induced immune thrombocytopenia[J]. N Engl J Med,2007,356(9):904-910. doi: 10.1056/NEJMoa065066 [17] SCHWARTZ M D. Vancomycin-induced neutropenia in a patient positive for an antineutrophil antibody[J]. Pharmacother: J Hum Pharmacol Drug Ther,2002,22(6):783-788. doi: 10.1592/phco.22.9.783.34059 -

下载:

下载:

下载:

下载: